2008年08月06日

論"評論": 尾談話劇之困境

各位如有細心觀看筆者的blog, 相信會很容易發現一點: 那就是不論對侍電影, 話劇還是書本小說, 筆者均是讚譽稱許居多, 不滿批評很少 (哈~ 恰恰與香港評論界背道而馳~). 看完筆者那數千字介紹, 好像沒有缺點似的. 反而筆者狠批猛罵的文字, 只會出現在"論盡天下事"一欄.

各位如有細心觀看筆者的blog, 相信會很容易發現一點: 那就是不論對侍電影, 話劇還是書本小說, 筆者均是讚譽稱許居多, 不滿批評很少 (哈~ 恰恰與香港評論界背道而馳~). 看完筆者那數千字介紹, 好像沒有缺點似的. 反而筆者狠批猛罵的文字, 只會出現在"論盡天下事"一欄.為甚麼? 一件作品真的沒有缺點嗎? 當然不會! 坦白說, 若筆者是有心找尋的話, 對以寫過的影評, 劇評, 書評等等, 均可以另外寫出也是數千字的"負面"評論, 問題是: 那有甚麼意義呢?

挑出錯處, 作出批評, 其實是我們的天性來的 (<--可就是反叛性). 年少時, 這的確是我們學習培養獨立思考的方法. 可是成長後, 我們往往利用這個方法去作為顯示自己能力的手段 (<-- 也就是: "你睇我幾勁~"). 每當看見別人因為受批評而不快時, 我們只需一句: "我目的也是為你好呀~ 有批評才有進步的~"......

挑出錯處, 作出批評, 其實是我們的天性來的 (<--可就是反叛性). 年少時, 這的確是我們學習培養獨立思考的方法. 可是成長後, 我們往往利用這個方法去作為顯示自己能力的手段 (<-- 也就是: "你睇我幾勁~"). 每當看見別人因為受批評而不快時, 我們只需一句: "我目的也是為你好呀~ 有批評才有進步的~"......看上去是多麼合理, 但......是真的嗎?

世上沒有完美的事, 有優點也就有缺點. 原來在讚許與批評之間的, 是我們喜歡與否的主觀情感, 也就是喜歡便讚賞, 不喜歡便批評, 是一點都不客觀的. 評論家高明一點, 他們會好處壞處各舉一半, 看上去便"客觀"得多. 總括而言, "評論"這回事, 是自我需要多於真心想對方進步的. (<--- 當然包括筆者自己, 筆者老早於第一篇寫了: 寫blog寫評論, 是為了整理記錄自己的思想, 閒來重讀自我欣賞一番, 其他人怎麼想, 幹他娘的~ 關老子什麼事~)

世上沒有完美的事, 有優點也就有缺點. 原來在讚許與批評之間的, 是我們喜歡與否的主觀情感, 也就是喜歡便讚賞, 不喜歡便批評, 是一點都不客觀的. 評論家高明一點, 他們會好處壞處各舉一半, 看上去便"客觀"得多. 總括而言, "評論"這回事, 是自我需要多於真心想對方進步的. (<--- 當然包括筆者自己, 筆者老早於第一篇寫了: 寫blog寫評論, 是為了整理記錄自己的思想, 閒來重讀自我欣賞一番, 其他人怎麼想, 幹他娘的~ 關老子什麼事~)"有批評才有進步", 其實是一句大廢話來的.

社會的變革, 藝術的創作, 科學的進步, 從來都是因為人的好奇, 憤怒 (<--- 對現狀不滿) 及創意而來的. 來自別人的批評提點? 恕筆者孤陋寡聞, 人類歷史上是未有出現過的.

社會的變革, 藝術的創作, 科學的進步, 從來都是因為人的好奇, 憤怒 (<--- 對現狀不滿) 及創意而來的. 來自別人的批評提點? 恕筆者孤陋寡聞, 人類歷史上是未有出現過的.閣下可能會想: 那當年唐太宗的"貞觀之治", 不是因為有魏徵的忠言直諌才發生的嗎? 是嗎? 再想深一點吧......

說到尾其實都是要看那位做皇帝的. 是治國之材的, 胸襟廣闊, 當然甚麼什麼意見都容得下, 不要說是魏徵, 便是一個芝麻官的意見他也是會聽的: 一切是因為他想建功立業, 是他對自己, 對國家現狀的憤怒; 要是皇帝沒有火, 那便是一百個魏徵, 一萬個批評, 皇帝理你也傻, 老早酒池肉林去也.

說到尾其實都是要看那位做皇帝的. 是治國之材的, 胸襟廣闊, 當然甚麼什麼意見都容得下, 不要說是魏徵, 便是一個芝麻官的意見他也是會聽的: 一切是因為他想建功立業, 是他對自己, 對國家現狀的憤怒; 要是皇帝沒有火, 那便是一百個魏徵, 一萬個批評, 皇帝理你也傻, 老早酒池肉林去也.若說對科學, 對社會現象的批評還可以用理性衡量, 那對藝術創作的批評, 便完全站不住腳了. 好像: "這幅畫畫得很差.", "這首音樂很難聽.", "他的演技沒有進步"......這些批評其實全都是沒有準則衡量, 又或者就算有, 都是一些非常主觀, 非常個人的準則.

坐在冷氣大廳, 吃著爆谷, 看著電影, 每當見到演員的表情有點生硬, 不太有感染力, 便輕輕一句: "這個演得不好." 彈指間, 便將這位演員所付出過的努力抹殺; 畫家傾盡心血將感情注入其作品, 路人甲走過, 看不明白, 感染不到一點感情, 輕輕一句: "是亂畫的嗎?"; 莫札特當年為畫劇所編的曲目, 更是被一班衛道之士評為"傷風敗俗的劣等之作"......

坐在冷氣大廳, 吃著爆谷, 看著電影, 每當見到演員的表情有點生硬, 不太有感染力, 便輕輕一句: "這個演得不好." 彈指間, 便將這位演員所付出過的努力抹殺; 畫家傾盡心血將感情注入其作品, 路人甲走過, 看不明白, 感染不到一點感情, 輕輕一句: "是亂畫的嗎?"; 莫札特當年為畫劇所編的曲目, 更是被一班衛道之士評為"傷風敗俗的劣等之作"......"評論"這東西, 對藝術創作的進步真的有貢獻嗎?

筆者不是說別人的意見沒有用處, 始終多一個角度, 多一點資訊也是好的, 筆者只是想強調, 別人的評論, 絕對不會是人類前進的主要動力, 若在藝術的層面上考慮, 那甚至是沒有貢獻的.

張五常教授前些時候曾在其散文中提過一段令筆者難忘的說話, 請容筆者原文輯錄記於下:

"英國數學大師凱迪 (G. H. Hardy) 多年前出版過一本小書, 題為"一個數學家的自白" (A Mathematician’s Apology), 起筆的第一段常被學術界提及: 哲理湛深, 文采煥然. 我曾經翻譯發表過, 這裡先英後中地再饕讀者:

"英國數學大師凱迪 (G. H. Hardy) 多年前出版過一本小書, 題為"一個數學家的自白" (A Mathematician’s Apology), 起筆的第一段常被學術界提及: 哲理湛深, 文采煥然. 我曾經翻譯發表過, 這裡先英後中地再饕讀者:"It is a melancholy experience for a professional mathematician to find himself writing about mathematics. The function of a mathematician is to do something, to prove new theorems, to add to mathematics, and not to talk about what he or other mathematicians have done. Statesmen despise publicists, painters despise art-critics, and physiologists, physicists, or mathematicians have usually similar feelings; there is no scorn more profound, or on the whole more justifiable, than that of the men who make for the men who explain. Exposition, criticism, appreciation, is work for second-rate minds."

中譯如下:

中譯如下:"一個職業數學家寫關於數學的事是悲哀的. 數學家的本分是做點什麼, 創出一些新的公理, 替數學增加一點, 而不是談論自己或其他數學家做了些什麼. 政治人物鄙視評論政治的人, 畫家鄙視藝術評論者, 生理學家, 物理學家, 或數家家通常都有類似的感受. 沒有任何嘲笑, 能比創作者對解釋者的嘲笑來得深奧, 或在整體上更為合理. 闡釋, 批評, 欣賞, 都是只有二等腦子的人的工作."

好一句”"闡釋, 批評, 欣賞, 都是只有二等腦子的人的工作"! 比筆者說得更直接, 更到位.

好一句”"闡釋, 批評, 欣賞, 都是只有二等腦子的人的工作"! 比筆者說得更直接, 更到位.這一段文字實在對筆者影響甚深, 令原本只是寫寫評論的筆者實在過不了自己一關, 若只懂評論別人而自己沒有任何創作, 那又有甚麼說服力呢? 提起筆, 寫了自己第一篇的短篇小說: 他和她, 是一個妓女與嫖客的小故事. 接下來的, 是另一篇短篇: 她和他, 是一個女演奏家及男聽眾的故事, 格局會比第一篇宏闊, 當然兩篇同樣的, 是筆者會繼續重點男女主角的心理描寫......

長篇小說筆者也已經有了眉目, 是一個中國古代的故事, 浩瀚遼闊......沒有五六年是寫不完的......這大半年筆者一直往返深圳書城搜集該朝代的資料歷史 (香港的書店實在垃圾, 小小一個深圳卻有四個巨型書城......筆者老朋友方包相信是最清楚的~), 到了該提筆的時候, 就會寫的.

長篇小說筆者也已經有了眉目, 是一個中國古代的故事, 浩瀚遼闊......沒有五六年是寫不完的......這大半年筆者一直往返深圳書城搜集該朝代的資料歷史 (香港的書店實在垃圾, 小小一個深圳卻有四個巨型書城......筆者老朋友方包相信是最清楚的~), 到了該提筆的時候, 就會寫的.有了這些基礎, 筆者心裡也踏實不少, 可以大聲的告訴別人: 我也有自己的創作的. 我的腦子, 絕不止於二等的.

06年11月, 筆者開始寫文章, 初生之犢, 對各位導演, 各位作家, 各位創作人的作品一直心懷尊敬, 便是一些明顯為賺錢的商業作品, 筆者始終覺得可以留手的, 便不要寫得太過份, 自己幾多斤兩自己知道, 別人始終是付出過心血, 便是古惑仔系列電影, 最起碼也能讓筆者娛樂個多兩個小時吧~

06年11月, 筆者開始寫文章, 初生之犢, 對各位導演, 各位作家, 各位創作人的作品一直心懷尊敬, 便是一些明顯為賺錢的商業作品, 筆者始終覺得可以留手的, 便不要寫得太過份, 自己幾多斤兩自己知道, 別人始終是付出過心血, 便是古惑仔系列電影, 最起碼也能讓筆者娛樂個多兩個小時吧~況且寫得太尖酸刻薄, 別人只需輕輕一句: "那你又有甚麼貢獻呢?", 便足以令你啞口無言.

值得讚的地方便讚, 有改善的地方便把意見提出來, 先決的條件是: 下筆時請懷著一顆謙卑, 共同切磋的心, 才是正確的態度, 尤其是那些寫評論者自身是沒有任何創作的. 禮多人不怪, 可能該演員明明沒有這麼出色的表演, 但你讚多他幾句, 那不論怎樣看也是有鼓勵的作用, 說不定令他有動力涯下去, 真的成了一位演技派; 大加冷嘲熱諷的, 那請問閣下是否嘗試過面對鏡頭演戲? 又請問閣下是否試過周圍數十人目不轉睛地看著你演戲嗎?

值得讚的地方便讚, 有改善的地方便把意見提出來, 先決的條件是: 下筆時請懷著一顆謙卑, 共同切磋的心, 才是正確的態度, 尤其是那些寫評論者自身是沒有任何創作的. 禮多人不怪, 可能該演員明明沒有這麼出色的表演, 但你讚多他幾句, 那不論怎樣看也是有鼓勵的作用, 說不定令他有動力涯下去, 真的成了一位演技派; 大加冷嘲熱諷的, 那請問閣下是否嘗試過面對鏡頭演戲? 又請問閣下是否試過周圍數十人目不轉睛地看著你演戲嗎?若沒有, 客氣一句: 請其評論用詞檢點一些; 粗俗一句: 請你閉嘴.

你是有作出任何批評的言論自由, 但首先:

你是有作出任何批評的言論自由, 但首先:1.) 自由是有限制的. 沒有制約的自由只是一遍混亂.

2.) 法國大革命時寫下的"人權宣言", 內裡所指的言論自由, 是指推動社會進步, 促進人類文明的意見表達自由, 對於污辱, 漫駡, 引發衝突, 製造仇恨的言論, 不但沒有表達自由, 反而應該予以嚴厲限制. 只是由於何謂"促進前進", 何謂"製造仇恨"難以明文寫下, 是故才以”約定俗成”的方式存於社會大眾的道德常識.

3.) 若閣下堅持認為"個演員都唔知做乜X野~", "個導演好廢~", "個作家寫d垃圾係度扼飯食~", "個畫家係度亂咁畫, 扮哂野~"......這些”評論”都可以界定為"推動進步", "貢獻社會"的話, 那筆者只可說閣下連1789年的法國基層都不如.

3.) 若閣下堅持認為"個演員都唔知做乜X野~", "個導演好廢~", "個作家寫d垃圾係度扼飯食~", "個畫家係度亂咁畫, 扮哂野~"......這些”評論”都可以界定為"推動進步", "貢獻社會"的話, 那筆者只可說閣下連1789年的法國基層都不如.4.) 閣下可能老羞成怒, 道: "我鐘意呀~ 法律俾我講乜都得, 我係要鬧個導演呀~你吹咩~", 那閣下的學問, 收養水平已得到全面的反映. 把自己的尊嚴狠狠地扯下來怒擲筆者, 那筆者不敢不接, 唯有乖乖閉嘴, 連"請自重"都懶得說了.

在情在理, 筆者也已經將一般人擁有”可以任意批評”的言論自由反駁了. 是的, 沒有親身做過經歷過, 是沒有資格批評的.

這篇文章隔了一個月才登出來, 因為原本的題材不是寫這些的.

上一篇"離留記"的劇評, 得到了該劇女主角"慕雪姐姐"的注意, 將其引之於她的博客中, 筆者寂寂無名, 得其重視, 實在感激, 知道糊塗戲班面對香港話戲客路狹窄, 難成氣候的困難, 承諾會寫一篇如何解決此困境的文章. 上網搜集資料, 發現一般評論文章沒意思的批評多, 有貢獻的意見少, 才驚覺這個困境原來正是因為香港人自身的人文質素所促成的.

筆者當晚看完尾場寫下的文章, 除了表達自己的高興外, 還真的想寫得吸引一點, 可以令沒接觸過話劇的朋友會多點注意這個劇團的表演, 算是幫一幫手吧~ 誰不知其他評論不是寫得故意高深難明, 純粹顯示自己修為; 便是太簡單, 好說一點, 壞說一點, 純粹自我發洩.

筆者當晚看完尾場寫下的文章, 除了表達自己的高興外, 還真的想寫得吸引一點, 可以令沒接觸過話劇的朋友會多點注意這個劇團的表演, 算是幫一幫手吧~ 誰不知其他評論不是寫得故意高深難明, 純粹顯示自己修為; 便是太簡單, 好說一點, 壞說一點, 純粹自我發洩.這只會趕客走, 怎麼可能吸引別人留意話劇呢? 不論你把宣傳廣告, 刊物做得多吸引, 那也是徒然的. 既然這個評論風氣是主因, 那筆者便把題目一轉, 以之為題大寫特寫了.

魏綺珊小姐, 筆者這篇文章可能令妳失望, 因為筆者星斗市民, 對這個大風氣實在無能為力. 於這個資本主義已走到極端, 人文素質不進反退的社會, 想弄起話劇藝術實在難於登天. 筆者很不想說, 但又無法迴避, 的建議是, 既然立足於此地發展, 便唯有適應這地方的商業生活方式: 話劇宜多用幽默, 娛樂性高的題材; 重點邀請一些知名度高的嘉賓; 宣傳單張多用彩色, 封面大字簡單描述, 不能太藝術化, 主角的大頭不能少, 甚至誇張一點也是好的......

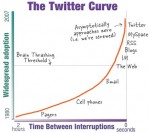

魏綺珊小姐, 筆者這篇文章可能令妳失望, 因為筆者星斗市民, 對這個大風氣實在無能為力. 於這個資本主義已走到極端, 人文素質不進反退的社會, 想弄起話劇藝術實在難於登天. 筆者很不想說, 但又無法迴避, 的建議是, 既然立足於此地發展, 便唯有適應這地方的商業生活方式: 話劇宜多用幽默, 娛樂性高的題材; 重點邀請一些知名度高的嘉賓; 宣傳單張多用彩色, 封面大字簡單描述, 不能太藝術化, 主角的大頭不能少, 甚至誇張一點也是好的...... 唉~實在是太商業的建議......筆者也不忍寫下去. 但筆者覺得糊塗戲班做得好的, 是利用了流行的facebook, blog等去加強宣傳, 這方向是絕對正確的. 筆者先前看見劇團好像覺得facebook的效果不理想, 請千萬不要這樣想!

唉~實在是太商業的建議......筆者也不忍寫下去. 但筆者覺得糊塗戲班做得好的, 是利用了流行的facebook, blog等去加強宣傳, 這方向是絕對正確的. 筆者先前看見劇團好像覺得facebook的效果不理想, 請千萬不要這樣想!在資訊爆炸的今天, 推陳出新, 過了話題性的資訊很快沒落, 可是若劇團是不斷有創作, 持久地更新資訊, 增加友網連結, 那該宣傳平台的公信力是會慢慢形成, 而且最後是會急遽長大成為劇界指標的. 千萬千萬不要被開始時的無力感所騙去! 資訊科技是一個一仗功成萬骨枯的戰場, 既然成本不高, 便千萬要挨下去, 過了開頭便行的.

是故筆者強烈建議劇團於平日定時增加其網頁, facebook或blog的資訊, 不一定是自已戲團的事, 也可以是國內國外的劇界訊息, 加強討論區的功能, 盡量匯集香港僅餘的, 少數的同好者. 這樣的力量最初幾年規模一定是小的, 有點小圈子, 但若能持久下去, 最終在開拓客源, 吸引新血的效果上會有奇效的.

是故筆者強烈建議劇團於平日定時增加其網頁, facebook或blog的資訊, 不一定是自已戲團的事, 也可以是國內國外的劇界訊息, 加強討論區的功能, 盡量匯集香港僅餘的, 少數的同好者. 這樣的力量最初幾年規模一定是小的, 有點小圈子, 但若能持久下去, 最終在開拓客源, 吸引新血的效果上會有奇效的.在香港要走話劇的路, 若不想違背自己的良心作出太商業化的宣傳, 不是不可以, 但在這個人文風氣底下, 糊塗劇班未來的路, 是長而又難行. 不過無論怎樣, 只要筆者雙手還能打字, 支持的聲音, 在這裡還是可以聽到的.

2008年07月08日

糊塗戲班: 離留記

芳梅雪風齡, 散聚離留記.

實在是一部好劇! 極盡精彩, 拍案叫絕! 無疑是近來筆者最為印象深刻的一部話劇. 剛剛看完尾場回來, 便急不及待地寫劇評了......

實在是一部好劇! 極盡精彩, 拍案叫絕! 無疑是近來筆者最為印象深刻的一部話劇. 剛剛看完尾場回來, 便急不及待地寫劇評了......很難形容現在心中的感覺, 那動人心弦的旋律縈迴腦中, 那男女情愛的感動盤繞心頭.

是的, 那感覺, 那旋律, 那感動, 還留在劇場中, 不捨離開......

"江西的丹霞湖畔,

數百年來, 流傳著這個一個浪漫的人鬼苦戀故事,

在這淒美的故事背後,

是一幕富戶爭產奇案,

以及兩個堪輿師之間的手足之情......"

以下是其話劇的預告片, 很讚的:

宣傳架上, 那魏綺珊及陳文剛的肖像吸引了筆者的眼球, "江西的丹霞湖畔......人鬼苦戀故事"令筆者沒有猶豫, 便決定買票了. 其實看到"糊塗戲班"四個字, 筆者也真的沒有理由不進場一看.

宣傳架上, 那魏綺珊及陳文剛的肖像吸引了筆者的眼球, "江西的丹霞湖畔......人鬼苦戀故事"令筆者沒有猶豫, 便決定買票了. 其實看到"糊塗戲班"四個字, 筆者也真的沒有理由不進場一看.各位可能不太知道"糊塗戲班"的來由, 它是筆者一直非常喜歡的劇團, 沒有政府資助, 自負盈虧. 幕前以魏綺珊及陳文剛為骨幹, 筆者第一次認識他們的, 是一年前的"爆谷殺人狂" (其劇評: 請按此).

選取有深度的題材, 以詼諧幽默及貼近生活的手法演譯, 一直是這個劇團的特色, 也是筆者鐘情於"糊塗戲班"的原因.

"離留記"是該劇團一次突破性的嘗試, 選取了少有而難演的題材: 古裝劇. 背景設定在宋朝, 是一個浪漫淒美的人鬼戀故事, 牽連五位男女, 聚散離合, 各自各的緣份......筆者斷言, 劇中人物的遭遇, 或多或少一定會感動到場中的有情人的. 連筆者這位麻甩三年的避世者, 聽見劇中主角男女唸出一副對聯時, 心頭也不禁一震.

"離留記"是該劇團一次突破性的嘗試, 選取了少有而難演的題材: 古裝劇. 背景設定在宋朝, 是一個浪漫淒美的人鬼戀故事, 牽連五位男女, 聚散離合, 各自各的緣份......筆者斷言, 劇中人物的遭遇, 或多或少一定會感動到場中的有情人的. 連筆者這位麻甩三年的避世者, 聽見劇中主角男女唸出一副對聯時, 心頭也不禁一震.以下是五位主角簡介:

廖文風:

胸懷實學而名落孫山, 熱心, 正直. 但面對真愛與誠諾, 孰輕孰重?

花慕雪:

國色天姿成青樓花魁, 溫柔, 賢慧. 與相依為命的姊妹, 誰更重要?

陸昌齡:

笨傻率直卻至情至聖, 情深, 義重. 與陰陽相隔的愛人, 應否放手?

葉蓮芳:

青樓小婢但天真可愛, 單純, 專一. 橫遭慘禍為愛痴傻, 忘記是福?

曾青梅:

大家閨秀並用情執著, 敢愛, 敢恨. 青梅竹馬捨己而去, 另覓愛郎?

一個非常出色的劇本成為本劇成功的靈魂. 編劇司徒偉健, 導演方家煌, 請受小弟一拜吧~

很久, 很久, 沒有看過如此奇情精采, 錯綜交織的原創劇本了! 不論從電影還是話劇的角度看, 在兩個多小時內, 此劇本的材料實在豐富得嚇人: 有離奇命案, 有爭產風雲, 有兄弟反目, 有人鬼相戀, 有青樓情愛......

很久, 很久, 沒有看過如此奇情精采, 錯綜交織的原創劇本了! 不論從電影還是話劇的角度看, 在兩個多小時內, 此劇本的材料實在豐富得嚇人: 有離奇命案, 有爭產風雲, 有兄弟反目, 有人鬼相戀, 有青樓情愛......詼諧, 浪漫, 權鬥, 驚嚇幾乎共冶一爐, 雖然還有一些支線最後沒有交代清楚, 但總括而言, 劇本難得地完整清晰, 敘述有致, 不會讓人覺得混亂. 不過最令筆者欣賞的, 是其不胡亂作新嘗試, 一切還原說故事的基本法: 也就是經典的"起承轉合"結構.

"起承轉合"四字看似是小兒班般的程度, 實則非同小可. 不論有多少種類, 萬法歸宗, 最終還是這四個字. 是故真正明白此法, 融會貫通, 不論題材多複雜, 多豐富, 均可應付自如.

"離留記"便是一個極佳的例子: 故事一開始, 以廖文風及陸昌齡為主線, 劇情跟著他們兩個的步伐 (視角) 帶出葉蓮香及花慕雪, 佔去約第一幕的頭一半, 是為故事的"起";

"離留記"便是一個極佳的例子: 故事一開始, 以廖文風及陸昌齡為主線, 劇情跟著他們兩個的步伐 (視角) 帶出葉蓮香及花慕雪, 佔去約第一幕的頭一半, 是為故事的"起";跟著是"承"的部份: 故事轉以廖文風的視角, 敘述故事背後的爭產案, 兩位堪輿師 (他父親及師叔) 之間的關係, 並帶出最後一位女主角: 曾青梅, 整個故事至此鋪排完整. 第一幕完.

"轉"是整部劇最重要的部份, 也是最花時間的部份 (是故第二幕比第一幕要長不少). 各人的關係, 各自的命運開始"轉"變, 充滿不可預測性: 廖文風與花慕雪感情突變, 曾青梅與賴師弟想不到的關係, 堪輿師兄弟的正式反目......幾乎每個角色在命運的安排下都要面對自己的選擇, 各自牽連, 整個劇情峰迴路"轉", 觀眾開始專注, 跟著緊張起來......

最後便是高潮"合"的一幕, 是最短而最精彩的部份. 五位男女主角齊集丹霞湖畔, 為各自的命運, 各自的選擇作一了斷, 不但首尾呼應, 而且乾脆俐落.

最後便是高潮"合"的一幕, 是最短而最精彩的部份. 五位男女主角齊集丹霞湖畔, 為各自的命運, 各自的選擇作一了斷, 不但首尾呼應, 而且乾脆俐落.最後假扮男裝的曾青梅, 於竹林中, 斷言一句: "是! 我就是廖文風!", 全劇嘎然終止. 無需置疑, 結局讓人記憶深刻, 故事結束.

不得不再說一句, 很久沒有看過如此傳統, 如此好看的故事了. 各位可以看看以下監製的訪問:

以男女情愛為核心, 雖設定在古代, 但其意義價值卻適用於任何一個時空, 也就是包括坐在場中每一個人.

一個"情"字, 千百年來, 造就了多少幸福, 帶來了多少悲劇, 既然都是人, 大家都逃不過"情"關. 於此劇中, 各段情愛關係, 環環相扣, 合共帶出的, 便是"緣份"兩個字.

一個"情"字, 千百年來, 造就了多少幸福, 帶來了多少悲劇, 既然都是人, 大家都逃不過"情"關. 於此劇中, 各段情愛關係, 環環相扣, 合共帶出的, 便是"緣份"兩個字.廖文風糊裡糊塗地勝出青樓花魁之夜, 與花慕雪於閨房把酒論詩, 兩人所創的一副對聯, 便是全劇的中心思想:

人情物事有天意, 緣去時, 莫強留;

離合散聚早註定, 緣到時, 莫放手.

天下有情人, 緣來緣去, 愛過, 痛過, 有幾多人曾經為愛無懼, 戰至遍體鱗傷? 又有幾多人無心插柳, 卻可白頭終老? 你與我, 他與她, 緣份早定, 又豈是人力可以改變?

天下有情人, 緣來緣去, 愛過, 痛過, 有幾多人曾經為愛無懼, 戰至遍體鱗傷? 又有幾多人無心插柳, 卻可白頭終老? 你與我, 他與她, 緣份早定, 又豈是人力可以改變?面對心愛的人, 盡力把握過. 盡力愛過, 盡力挽留過已是人所可能做的了. 冥冥中自有天意, 他朝回首而不存後悔, 原來已是莫大的福氣. 有人可以相倚而睡, 有人背裡垂淚, 有人日日昐望, 有人萬念俱灰......"人情物事, 離合散聚, 捨愛, 棄愛, 錯愛, 最愛, 真愛"; 是天意, 是緣份.

除了緣份, 劇中對愛情的各個面相有著不淺的反思. 很難逐個詳述, 但筆者可輯錄其中數段說話讓各位思考一番:

除了緣份, 劇中對愛情的各個面相有著不淺的反思. 很難逐個詳述, 但筆者可輯錄其中數段說話讓各位思考一番:"真心相愛, 未必可以終老, 但真金白銀, 就一定可以無憂."

"認清一個人, 與愛一個人, 是兩回事."

"是兩回事?"

"認清才肯去愛, 不是愛, 是買賣. 合春樓每日都有這些買賣, 每晚都有人來買愛, 有人賣愛. 買愛的就要求貨真價實, 貨比三家; 但如你準備去愛一個人, 最重要的, 並不是認清她 (或他), 而是接受她."

"你最愛的, 往往沒有選擇你......

"你最愛的, 往往沒有選擇你......最愛你的, 往往不是你最愛......

伴你終老的, 偏偏不是你最愛, 也不是最愛你,

只是在最適當時間出現的那個......"

當然, 以上說的, 是筆者觀賞後的解讀, 各位又不妨看一看導演怎樣看:

""離留記"的愛情故事, 並沒有意思去深究"宿命論", 或要為"冥冥中自有主宰"之說下一道註腳. 簡而言之, 這是個"人生本是如此"的故事. 人與天的"互動", 本就是充滿變數. 人的感嘆和唏噓都只因我們其實只是"第三者"."

以下是其幕後花絮訪問:

全劇的詼諧幽默位甚多, 卻難得地不破壞原本應該浪漫或嚴肅的地方. 令這部古裝劇的娛樂性提昇不少.

全劇的詼諧幽默位甚多, 卻難得地不破壞原本應該浪漫或嚴肅的地方. 令這部古裝劇的娛樂性提昇不少.幽默者, 小處情趣是也, 不懂固之然生活悶蛋; 但說得太多, 卻變成俗不可耐; 甚至不懂分寸, 壞了正經大事. 但若然懂得在小節位置, 用一用腦, 轉一轉彎, 整件事便煥然不同~

詼諧幽默, 予人的吸引力大增, 劇本如是, 做人也如是. 全場此起彼落的笑聲, 是糊塗戲班的生招牌矣~

演員出色的表演是有目共暏的.

演員出色的表演是有目共暏的.陳文剛, 魏綺珊, 林澤群, 林惠恩, 黎玉清, 五位主角那傳神的演譯實在無懈可擊. 與上一次"爆谷殺人狂"不同, 是次各位主角的演出水準實在不相上下, 若然真的要選, 那陳文剛, 魏綺珊及黎玉清的演技是讓筆者看得撃節拍掌的.

配角方面同樣精彩, 尤其是三位資深演員的演出, 令這劇目的演技水平幾近完美. 該三位老前輩 (歐陽奮仁, 馮祿德及趙月明) 除了擁有精湛的演技, 更妙的, 是其聲音聽起來竟然予人一種強烈的古代感! 絕對是各位於古裝電視劇, 電影中常常聽到的那一種~ 這種聲音對觀眾的投人感, 可謂有莫大的幫助!

這三位老演員, 筆者是心懷尊敬的.

這三位老演員, 筆者是心懷尊敬的.至於其他配角當然不能忽略. 彭雁玲飾演出位的沈大娘 (及三姑), 羅松堅飾演的賴師弟, 何文蔚飾演的大夫 (及裁縫店老闆), 不能不提的, 當然是馮皓文及余敏聰這對, 飾演田公子及佘公子的活寶貝了! 他們鬼馬生動, 自然逼真的演技是本劇不可缺少的緣葉, 更是劇中負責幽默部份的骨幹.

關於演員還有一點是讓人拜服的: 那就是他們流利的古裝對白! 劇中的詩詞歌賦甚多, 句子較長而用字精確, 雖已改篇至接近我們的日常對話, 但"之乎者也"之流還是充斥整個劇本, 還要應付幽默位置的拿捏; 明顯地, 長時間的彩排, 辛苦的背誦是免不了的. 筆者謹在此站起來向他們致敬!

以下是魏綺珊的訪問片段:

"離留記"之所以能在看畢後, 久久盤牽於觀眾腦海中, 相信最大的原因, 是其動聽的音樂了. 編曲馬永齡及音樂創作的伍卓賢應記一功矣~

"離留記"之所以能在看畢後, 久久盤牽於觀眾腦海中, 相信最大的原因, 是其動聽的音樂了. 編曲馬永齡及音樂創作的伍卓賢應記一功矣~筆者甚至覺得其水準直逼金培達配樂的"留著愛" (其劇評: 請按此)

現在也想不明白, 為甚麼話劇的音樂, 多數是非常貼題出色, 不像電影配樂般良莠不齊. 直至這一刻, 筆者還未看過一部配樂差勁的話劇呢~

悅耳深情的主題曲, 在序幕中配合投影影像響起, 訴說著故事的前因背景, 筆者十分喜歡這一種開場方式, 與別不同, 旋律在一瞬間便鑽進觀眾腦海深處.

以下是其序幕片段 (配以林澤群獨唱的主題曲呢! 讚!):

主題曲"心屬你", 溫柔婉約, 深情感人的韻調實在令人難忘, 方家煌作曲 (<-- 還是導演厲害啊~ ), 陳文剛填詞 (<-- 他這位演員真的是萬能的~), 於劇中多次出現, 每次的奏出風格皆不同, 有伴隨歌詞的, 有單純音樂的.

主題曲"心屬你", 溫柔婉約, 深情感人的韻調實在令人難忘, 方家煌作曲 (<-- 還是導演厲害啊~ ), 陳文剛填詞 (<-- 他這位演員真的是萬能的~), 於劇中多次出現, 每次的奏出風格皆不同, 有伴隨歌詞的, 有單純音樂的.令人驚喜的當然是主角們的高聲清唱吧! 這幾位演員能演能唱, 難能可貴啊~

"每日每刻想著你, 縱是遠走千萬里;

相思互寄, 把酒共臂......

......心屬你, 心早屬你......

只想跟心愛共生共死;

愛便要衷心直說, 暗示太飄忽或缺;

冰清白雪, 傷心滴血, 不想今生有月缺."

舞台設計甚俱心思, 透過台上三個可轉動的圓盤, 令大小怖景均可快速變動, 除此之外, 圓盤能隨意調較角度, 放在其上的怖景, 只要圓盤稍稍轉動, 便可輕易調整觀眾對怖景的視角, 以適合變化中的劇情.

竹林, 合春樓, 廖宅, 裁縫店......均傳神突出, 比劇班上一次"爆谷殺人狂"的單一舞台設計好上太多了. 怖景設計的余振球及燈光設計的蕭健邦, 花了不少心血是吧~

竹林, 合春樓, 廖宅, 裁縫店......均傳神突出, 比劇班上一次"爆谷殺人狂"的單一舞台設計好上太多了. 怖景設計的余振球及燈光設計的蕭健邦, 花了不少心血是吧~服裝, 化妝, 排舞 (<-- 魏綺珊那場中國舞很不錯~ 哈哈, 辛苦她了~) 筆者不在行, 也不獻醜詳寫了, 看看怖景設計余振球親自解畫吧:

筆者不是劇場中人, 不敢批評, 但若真的要找出此劇的瑕疵, 那筆者覺得此劇內容之豐富, 放在兩個多, 近三小時的時間內是不足夠的. 憑筆者直覺, 四小時便差不多了. 若真的時間所限, 那第二幕中其實有些情愛對白是可以縮短一些的. 算是鷄蛋裡挑骨頭吧~

糊塗戲班最令人讚賞稱道的, 是這個劇團沒有政府資助, 全憑一班熱心藝術創作的有心人支撐經營. 其劇作不但沒有絲毫的馬虎, 而且進步不斷: 由"爆谷殺人狂", 到"靚太作死", 再到現在的"離留記", 每一次均是挑戰自己的新創作.

能在這個世界著名的文化沙漠, 找到這一篇小小的心靈綠洲, 是筆者福份吧~

看著戲班對藝術的堅持, 對文化的追求, 真的是平地一聲雷, 在筆者心中響下深深的共鳴, 是真心高興的.

看著戲班對藝術的堅持, 對文化的追求, 真的是平地一聲雷, 在筆者心中響下深深的共鳴, 是真心高興的.最後一場劇終時, 台前幕後出來謝場, 掌聲良久不絕. 陳文剛說著謝詞, 特別提到"離留記"於牛池灣初演時, 觀眾熱烈回響, 在一眾劇友推廣開去後, "離留記"終於可以加場至七月, 便是陽剛男子, 說到這裡也不禁眼濕濕.

此情此景令筆者回憶起上年看"爆谷殺人狂"尾場時, 魏綺珊說謝詞時也是快要哭出來的.

幕後的籌備採排, 台下的辛酸汗水, 牽腸掛肚的票房風險......相信實在不足為外人道. 但當看見整場觀眾的欣賞拍掌, 那一份喜悅, 那一份激動, 便是再鐵石心腸, 那眼淚還是難忍吧~

幕後的籌備採排, 台下的辛酸汗水, 牽腸掛肚的票房風險......相信實在不足為外人道. 但當看見整場觀眾的欣賞拍掌, 那一份喜悅, 那一份激動, 便是再鐵石心腸, 那眼淚還是難忍吧~糊塗劇班~ 筆者一定會繼續支持你們的. 期待你們十一月的演出, 加油!

芳梅雪風齡, 散聚離留記.

特別感激:

Peggy小姐拔刀相助, 陪伴筆者這位隱居己久的單身漢一同觀賞. 看著"離留記"的宣傳單張, 一篇浪漫感覺洶湧而來, 面對這個"流傳數百年"的人鬼苦戀故事, 筆者若然仍是"不理世俗眼光", 單刀赴會, 那是連自己也過不了自己一關的.

與世隔絕已久, 單獨約會女孩子更是遠古的事情. 思前想後, 還是爽直性格的Peggy較為可靠, 可惜久未聯絡, 致電她時心情十五十六, 想不到她竟然一口答應! 筆者放下心頭大石, 立時飛奔買票去也.

能與這樣漂亮的女孩子看劇, 實在無限感激. 觀劇時, 當身邊響起何小姐那熟悉的爽朗笑聲時, 筆者不禁想到: 這個決定, 還是做得對的~

附:

"離留記"劇場剪影":

"離留記"--- 文化顯像館訪問1:

"離留記"--- 文化顯像館訪問2:

陳文剛--- Now TV專訪1:

陳文剛--- Now TV專訪2:

陳文剛--- Now TV專訪3:

2008年07月04日

三國夢

我回來了.

一直沒有偷懶, 因幾個月來要協助父親完成他關於香港青少年問題的數篇論文, 想了很多, 寫得也多, 可惜因為是父親的畢業習作, 不便將其登上自己的blog, 只可自己收藏, 閒時孤芳自賞一番.

前幾天晚上, 看了一個電影預告片. 坐在桌前, 看了看天, 一陣熟悉的感覺突然回來, 就這樣......

我回來了.

將三國演義拍成電影, 相信是很多人心中的一個夢想.

的確, 格局宏大, 浩瀚遼闊, 傳奇人物眾多, 故事三個國家三線進行, 相互交纏, 攻防謀略, 奇情精彩, 往往令人拍案叫絕. 位居中國四大名著之一, 也是筆者最早看過的長篇中國小說.

記得一句"滾滾長江東逝水, 浪花陶盡英雄"令當時十多歲的筆者目玄神往, 差點不吃不喝連看一個星期; 一句"世間多少事, 都付笑談中"替多少身處文化沙漠, 被考試淹沒的年青人開闢了前所未見的中國歷史宏觀世界.

記得一句"滾滾長江東逝水, 浪花陶盡英雄"令當時十多歲的筆者目玄神往, 差點不吃不喝連看一個星期; 一句"世間多少事, 都付笑談中"替多少身處文化沙漠, 被考試淹沒的年青人開闢了前所未見的中國歷史宏觀世界.無獨有隅, 近期有兩部以三國故事作為題材的電影上映, 一部是李仁巷導演的"三國之見龍卸甲", 剛剛於四月登場; 另一部則是將會暑假上映, 吳宇森導演的"赤壁". 兩部均有大明星, 也是大製作, 尤其以"赤壁"為甚, 鉅額資金, 多名一線演員, 分上下兩集, 是近期華資電影中規模最為龐大的.

筆者沒有看過"見龍卸甲", 於網上看到了"赤壁"的前期預告片, 有點感想, 是故寫下此文.

筆者沒有看過"見龍卸甲", 於網上看到了"赤壁"的前期預告片, 有點感想, 是故寫下此文.小妹知道筆者自小已迷上"三國演義", 是故當她聽見筆者沒有看過"見龍卸甲"時, 很有點吃驚, 道: "我還以為你鐵定會去看呢!".

是的, 筆者儘管很喜歡三國故事, 但對這兩部電影版卻一直提不起興趣. 最主要有兩個原因: 第一: 是三國的題材很難拍, 真的很難拍, 只要想一想也令筆者不禁搖頭嘆息, 難拍程度比西方的"魔戒"更高; 第二, 是兩部電影的導演明顯駕馭不了這個龐然大物般的史詩題材.

先說第一點. 難拍, 難拍, 很難拍, 非常難拍! 拍得不好看的也很難拍; 便是想胡亂拍一通玩樂一下的, 也不知拿起鏡頭從何拍起; 想拍得好看精彩的? 導演必須是身負奇才, 胸懷大器的大師級人馬才行.

為甚麼這麼難拍? 這是因為這個題材實在太多人熟悉了. 幾乎每一個中國人, 上至中央領導人, 下至黎民百姓, 高至大學教授, 低至街市師奶, 或多或少都知道三國故事是一個怎麼樣的故事. 警察黑社會, 不論黑白兩道, 拜的是同一個"關二哥"; "諸葛亮"是智慧的代名詞; "三國誌"電腦遊戲更是筆者讀書時開始風行至今, 不知出了多少代了, 年青人對三國的地方名, 人物名可謂噹噹上口.

為甚麼這麼難拍? 這是因為這個題材實在太多人熟悉了. 幾乎每一個中國人, 上至中央領導人, 下至黎民百姓, 高至大學教授, 低至街市師奶, 或多或少都知道三國故事是一個怎麼樣的故事. 警察黑社會, 不論黑白兩道, 拜的是同一個"關二哥"; "諸葛亮"是智慧的代名詞; "三國誌"電腦遊戲更是筆者讀書時開始風行至今, 不知出了多少代了, 年青人對三國的地方名, 人物名可謂噹噹上口.很多人可以不知道"床前明月光, 疑是地上霜......"的詩名為"靜夜詩", 卻不會不知道"分久必合, 合久必分"是出自"三國演義".

中國四大名著中, "三國演義"是最深入民心的.

中國四大名著中, "三國演義"是最深入民心的."西遊記"大家都知道唐三藏取西經, 師徒四人排除萬難到達西域, 但到底期間遇到什麼"萬難"呢? 除了"火焰山"外便說不出其他了; "紅縷夢"中賈寶玉究竟是男是女也可能弄不清楚;

"水滸傳"吧, 一百零八個好漢只認識梁山泊一個, 知道他們是被官府逼上梁山的, 但在梁山幹些什麼, 之後發生甚麼事, 也就無可奉告.

可是"三個演義"呢? "桃園結義", "三顧草蘆", "暗渡陳倉", "火燒連環船", "出師表"......大家不會不知道吧~

也就是說, 在這個情況下, 每個人心目中都已經有對三國世界一個既定的想像, 而且這個想像相當完整深入, 整段歷史大家都鉅細無遺地認識.

也就是說, 在這個情況下, 每個人心目中都已經有對三國世界一個既定的想像, 而且這個想像相當完整深入, 整段歷史大家都鉅細無遺地認識.是故拍攝"三國"的電影, 不要說要令觀眾有所驚喜, 便是能夠拍出大家所想像的三國世界已經是難能可貴了.

就好像"見龍卸甲", 戲還未上映, 當電影海報推出時, 便有不少以下的評論:

"幹嗎劉德華穿成一個日本武士般的?"

"幹嗎劉德華穿成一個日本武士般的?""曹嬰? 那是誰呀?"

"劉德華做趙子龍, 總覺得有點問題~"......

又或者"赤壁"現在也剛剛出了預告片, 不知怎的, 總覺得梁朝偉與周瑜的形象很有點距離; 諸葛亮與金城武總是扯不上關係似的. 究其原因, 這是因為我們心目中對這些人物有一定的想像慨念, 根深柢固. 而這個先置概念, 是任何改篇電影 (不論是小說或漫畫) 必須克服, 並且很難克服, 的主要難關.

若要做得比這個想像更出色, 情況便有如要求你找一個比你想像中更漂亮的女孩子做你女朋友似的, 不至於無法達到, 而已難度卻是極大.

"見龍卸甲", "赤壁"的人物選角用上不少大明星, 其造型給予筆者的感覺是有點奇怪, 很不是那回事似的. 是故這兩部電影的配角對筆者而言是出了大問題. 單憑此點, 筆者幾可斷言"三國"難拍的第一關: 克服觀眾的想像概念, 兩部電影是過不了的. (有關大製作的選角問題, 會在文章後段詳談...)

第二點是導演問題, 也就是兩部電影的幕後靈魂, "赤壁"的吳宇森, "見龍卸甲"的李仁巷.

筆者不敢, 也沒資格, 說兩位導演沒有能力應付題材如此宏大的題材, 但不論從那一個角度看, 挑起"三國"這個巨型擔子, 兩位的確是有點牽強的.

筆者不敢, 也沒資格, 說兩位導演沒有能力應付題材如此宏大的題材, 但不論從那一個角度看, 挑起"三國"這個巨型擔子, 兩位的確是有點牽強的.吳宇森無疑是大導演, 但令他躋身於"大師"行列的, 其實是昔日他於香港拍下的雙雄鎗戰電影, 其突破的拍攝手法, 電影的經典性, 稱吳宇森為大導演是絕不為過的. 可是當他越洋渡海往荷里活發展後, 除了第一部"奪面雙雄"可延續其可觀性外, 其餘的如"烈血追風", "職業特工隊2"等等轉型大製作均令人失望, 於筆者看來, 這是因為他拿捏不到大製作的拍攝手法.

從其預告片中, 筆者很強的感覺到這是另一套"吳宇森式"的大製作, 猶如"烈血追風"的東方加大版.

從其預告片中, 筆者很強的感覺到這是另一套"吳宇森式"的大製作, 猶如"烈血追風"的東方加大版.至於李仁巷, 令觀眾對他有印象的, 應該是劉德華及常盤貴子的"阿虎"吧~ 不著名, "見龍卸甲"上映時聽到這個名字, 也真要想一想才記起來. 不過名氣不緊要, 名氣太大像吳宇森的反而累事, “魔戒”導演Peter Jackson之前一直拍的, 不也是名不經傳的"喪屍玩過界"嗎? 相比吳宇森, 筆者反而對李仁巷有點期望.

事實證明他的確比吳宇森將"赤壁"故事照板拍出來做得更進取及有新意, 焦點在一個人物: 趙子龍, 放棄三國原著繁雜情節, 為了故事的完整性甚至虛構人物及情節, 希望拍出一部與別不同的三國電影.

事實證明他的確比吳宇森將"赤壁"故事照板拍出來做得更進取及有新意, 焦點在一個人物: 趙子龍, 放棄三國原著繁雜情節, 為了故事的完整性甚至虛構人物及情節, 希望拍出一部與別不同的三國電影.方向是對, 眼界也是高. 可惜出來的效果, 從眾影友的回應中也可知道是頗為失望的, 是眼高手低之故吧~ 儘管如此, 筆者也覺得"見龍卸甲"的創作出發點誠意可嘉, 始終一部出色的大製作, 不能只靠創新的構想便可成事.

拍攝大製作, 絕對不是將甚麼東西均放大便可以. 用大明星, 用大資金, 用大特技, 用大場景......這樣不經大腦的"大製作", 換來的只會是萬人唾棄的劣評.

如"三國", "魔戒"這樣由名著改編而成的大製作, 首重編劇!

如"三國", "魔戒"這樣由名著改編而成的大製作, 首重編劇!巨著內容紛繁複雜, 怎樣從中找出電影主線, 完整地推進發展, 是極考功夫的難題. 為甚麼? 這是因為電影與小說的故事結構可謂有著根本性的不同: 一部小說內可有幾位主角同時多線發展, 故事的基本結構"起, 承, 轉, 合"可重疊及重覆出現; 而電影能在2小時內有三線發展已經是極限 (像魔戒), 同樣"起, 承, 轉, 合"的結構最多只可出現2次, 3次已讓人吃不消.

簡單而言, 這些巨著的改編電影, 需要在原著故事及重整結構之間取得微妙的平衡, 是很難, 很難, 很難的. 其實各位也真的有目共暏, 很多巨著改編的電影 (如近期的"愛在瘟疫蔓延時"等), 往往落得觀眾失望的結果. 像"魔戒"這樣成功的, 可謂絕無謹有.

今次兩部三國電影的導演在劇本問題上, 均採取了避重就輕的做法, 只拍一部電影 (三國題材坦白講最少也需要拍三部曲才可行的), 分別重點於一個人物 (見龍卸甲) 及一場戰役 (赤壁).

今次兩部三國電影的導演在劇本問題上, 均採取了避重就輕的做法, 只拍一部電影 (三國題材坦白講最少也需要拍三部曲才可行的), 分別重點於一個人物 (見龍卸甲) 及一場戰役 (赤壁). 以筆者看, 相信李仁巷的"見龍卸甲"對原著的改動較吳宇森的"赤壁"大, 題材可觀性也較高, 但連這樣出來的效果也不如人意, 那慣於用"大資金, 大特技, 大場景"的吳宇森, 如真的沒將"三國誌"內容認真改編一下以遷就電影的敘事方式時, 那出來的效果幾乎可以肯定是會令觀眾大感沉悶的 (除了那幾場大場面會醒一醒).

次重是演員, 其大概已在文章開始時提及, 現詳細說一下:

就三國題材而言, 首先一點也許令大家會有點意外, 就是要起用新面孔演員! 千萬不可為了所謂票房保証而用上很多大明星! 其薪酬令成本上漲固然是問題, 但更致命的, 是現今華語影壇, 已經成名的大明星中, 很難找到一張面孔是符合一般人想像中的三國人物的.

就三國題材而言, 首先一點也許令大家會有點意外, 就是要起用新面孔演員! 千萬不可為了所謂票房保証而用上很多大明星! 其薪酬令成本上漲固然是問題, 但更致命的, 是現今華語影壇, 已經成名的大明星中, 很難找到一張面孔是符合一般人想像中的三國人物的.劉德華與趙子龍, 梁朝偉與周瑜, 金城武與諸葛亮, 張震與孫權......無一不令人覺得格格不入.

反而在"赤壁"預告片中, 飾演闗羽, 曹操等人的國內演員卻令人看得很順眼, 很接近大家所想像的, 正正是因為知名度不高, 大家對這些演員沒有先入為主的時代感觀念, 導演選擇的彈性也較大.

反而在"赤壁"預告片中, 飾演闗羽, 曹操等人的國內演員卻令人看得很順眼, 很接近大家所想像的, 正正是因為知名度不高, 大家對這些演員沒有先入為主的時代感觀念, 導演選擇的彈性也較大.那為甚麼同是"古裝片", "投名狀"起用劉德華, 金城武又讓人覺得沒問題呢? 那是因為"投名狀"幾近是一個全新創作的故事, 大家對其中人物不認識, 沒有慨念, 儘管劉德華, 金城武的現代感還是很強, 但只要化妝服裝得宜, 觀眾還是可以很快接受過來.

可是那位我們自小不知看過多少篇想像概念圖的諸葛亮呢? 又或者那位黑白兩道日拜夜拜的關二哥呢? 觀眾們是沒可能沒有先入為主的想像的.

可是那位我們自小不知看過多少篇想像概念圖的諸葛亮呢? 又或者那位黑白兩道日拜夜拜的關二哥呢? 觀眾們是沒可能沒有先入為主的想像的.所以對這些深入民心, 經典大作的改篇電影, 西方影壇非常重視演員的選擇, 大明星不是沒有, 但通常是作為配角以求壓陣作用, 主力演員則往往起用不大著名, 甚至是新人的演員.

好像"魔戒"中, 主力演員的挑選並不是以知名度為依據, 反而是細心選擇那些合乎魔戒小說中那些概念圖人物形象的演員, 是故擔大旗的是Elijah Wood, Viggo Mortensen等不太為人熟知, 不是一線的明星.

而迷盡萬千少女的"精靈神射手"Orlando Bloom, 更是新人演員; 反而大明星像Cate Blanchett, Ian McKellen等擔當的, 是壓陣的大配角.

而迷盡萬千少女的"精靈神射手"Orlando Bloom, 更是新人演員; 反而大明星像Cate Blanchett, Ian McKellen等擔當的, 是壓陣的大配角."哈利波特"也是一樣, 演員挑選過程更為嚴謹, 主角Daniel Radcliffe可以說是萬中求一, 在鏡頭上他簡直如在原著小說的概念圖中走出來的. 重要的選角安排是這些改篇電影的頭等大事來的. 姑且勿論劇本寫得如何出色, 如觀眾在電影未上映時便已經覺得這些人物很不對頭, 那是致命偒來的.

劇本及演員之後, 才是拍攝手法, 特技等"技術層面"的問題 這方面不太重要, 筆者也就略過不寫了.

想不到一來便來兩部三國電影, 不論是好是壞, 也總算為華語片那一潭死水似的市場泛起了一陣陣的漣漪, 現在"見龍卸甲"的成績強差人意, 筆者對"赤壁"也就更沒有甚麼期望 (事實上其最預告片也確認了筆者的想法). 寫至這裡, 筆者也很希望自己寫錯, 始終自小看三國長大, 也真的期待著一部三國史詩電影, 心裡 (也許每一個中國人也是) 還是有一個三國夢吧~

2008年05月19日

四川大地震: 國殤之日. 全國哀悼

5月12日下午2時28分, 中國四川省北部發生了黎克特制8級的大地震, 傷亡慘重, 數百萬人流離失所.

中央政府緊急救災, 三天內動員十多萬解放軍, 數萬救援人員, 近萬醫護人員急馳四川, 還有來自中國各地各省成千上萬, 各行各業, 數之不盡的自願人士前往災區救援.

地震發生不足五小時, 國務院總理温家寶已立時直飛災區, 出現於災區第一線指揮救援工作, 同時全國上下動員, 不但資訊消息渠道暢行無阻, 而且政府主動提供最新消息. 各國記者亦第一時間趕往災區, 聯同解放軍一同徒步前進......災難第四天, 更陸續接受外國救援隊入境, 國家放下了面子, 卻換取了尊嚴及讚譽.

儘管中國已擁有近十三億人口,:但"救人工作是重中之重!", 這句說話温總理說了不下十次. 便是人口再多, 也決不放棄一個生命, 也決不放棄一個孤兒. 人道主義, 人文精神第一次在中國, 由上而下地, 得到徹底展現及提昇.

改革開放三十年, 國家硬件實力得到飛躍提昇, 可是人文素質的軟實力改進卻一直舉步維艱. 而已一次罕見的嚴重天災, 若中央政府把握得時, 處理得當, 這便是中國開步前進三十年來一次巨大的軟實力轉變, 對其經濟, 政治及人文精神的影響力之大, 很可能遠遠超過目前中央政府所認知的.

筆者多次進出內地, 一直對中國發展樂觀, 是次災禍, 中央處理速度之快, 步處之恰當, 手法之開放透明, 對人文精神之重視, 均遠遠超過筆者所能想像. 筆者現在已全無疑慮, 中國改革開放之路, 雖然將來還是會有不少沙石出現, 但前進方向肯定不變, 步伐也只會加快, 絕不會向後.

中央高昂的救災信心, 堅決的保持訊息暢通的情況下, 全球華人在短短幾天內出現, 史無前例的, 空前的團結. 捐款物資源源不絕地自世界各地湧往災區.

"中國崛起"不再只是一個慨念, 而是各位在電視機前所清楚看見的. 中華大地, 是真的, 真的崛起了.

5月18日, 中國國務院發出全國指示, 定出5月19至21日三天為全國哀悼日, 也是中國建國而來第一次為人民的苦難而定出的國殤日.

筆者身為香港特區勞工處人員, 於今天下午2時28分放下手頭工作, 站立, 面向維多利亞港, 低頭, 閉眼, 默哀.

閉起雙眼, 追思之時, 外來漸漸傳來車鳴聲......一聲, 兩聲......越來越多, 越來越響......海巷也傳來船鳴聲, 連綿不斷......最後......四周......響成一片.

(P.S. 筆者也決定於為期三天的全國哀悼日內, 將此blog抹去色彩, 換上黑白色, 謹此向受難同胞致以無限哀悼.)