2007年06月28日

Rosebud: 大國民

"Citizen Kane"中文譯為"大國民", 譯得一點也沒錯. 大故事, 大主角, 大鏡頭, 大意念, 大創新......猶如一次過將自己畢生心血才華盡現出來. Orson Welles以25歲之齡, 拍下自己的第一部長片, 自編自導自演, 一槌定音, 一部大電影橫空出世.

"Citizen Kane"中文譯為"大國民", 譯得一點也沒錯. 大故事, 大主角, 大鏡頭, 大意念, 大創新......猶如一次過將自己畢生心血才華盡現出來. Orson Welles以25歲之齡, 拍下自己的第一部長片, 自編自導自演, 一槌定音, 一部大電影橫空出世.怎麼"大"法? 唔......也許這樣說吧~ 時至今日, "Citizen Kane"依然被觀眾選為美國史上一百部最重要電影的第一名.

康文署近日舉辦"世界經典電影回顧展: Orson Welles". 一直猶疑是否購買那昂貴的珍藏DVD, 難得能在大銀幕上一睹大師風采, 錯過了簡直罪過. 一口氣買了四部電影的戲票. 萬般期待, 終於等到6月19日, 於科學館演講廳觀賞. 也是知道要寫得較長, 所以破天荒第一次, 觀賞完便即日開始寫文.

康文署近日舉辦"世界經典電影回顧展: Orson Welles". 一直猶疑是否購買那昂貴的珍藏DVD, 難得能在大銀幕上一睹大師風采, 錯過了簡直罪過. 一口氣買了四部電影的戲票. 萬般期待, 終於等到6月19日, 於科學館演講廳觀賞. 也是知道要寫得較長, 所以破天荒第一次, 觀賞完便即日開始寫文.一部1940年的大電影, 該如何談起呢? 很多人會由Orson Welles的天才童年, 那星光燦爛的背景談起. 筆者不太想也是這樣開始, 是故決定由他晚年浮沉中的一句話說起.

在1982年英國BBC製作的"The Orson Welles Story"紀錄片, 已經67歲的Orson Welles說了以下的一句話:

"我人生中最大的錯誤就是未能在巔峰中急流勇退. 但我愛電影, 就像明知不應與一位女子結婚, 但因為我愛她, 還是和她一起一樣. 若我當年能離開電影圈而轉往其他行業. 我的人生將會成功得多!"

"我人生中最大的錯誤就是未能在巔峰中急流勇退. 但我愛電影, 就像明知不應與一位女子結婚, 但因為我愛她, 還是和她一起一樣. 若我當年能離開電影圈而轉往其他行業. 我的人生將會成功得多!"是的, 雖然繼"大國民"之後他還有幾部經典之作, 但始終難比"Citizen Kane"的成就. 這座宙斯坐鎮的奧林匹斯山, 連導演自己的餘生都難以超越.

說回電影, 外間關於”"Citizen Kane"的評論大都詳細談及其創新的鏡頭運用及剪接風格. 是一定需要談的. 但也不用這麼快便人云亦云, 反而其故事帶給筆者的震撼更值先寫.

無可否認, 筆者觀賞此片至一半時, 已經看得目定口呆, 不是其最為人稱道的拍攝手法, 而是本身故事對主角的刻劃深度, 難以想像是一位25歲, 第一次拍電影的新手可以做到的.

無可否認, 筆者觀賞此片至一半時, 已經看得目定口呆, 不是其最為人稱道的拍攝手法, 而是本身故事對主角的刻劃深度, 難以想像是一位25歲, 第一次拍電影的新手可以做到的.故事講述主人翁Charles Foster Kane成為一代傳媒大王的故事, 是Orson Welles影射當時報業大亨William Hearst之作. 姑且不論這個題材所引起的軒然大波, 單單討論這位主角的獨特性情已經叫人吃驚不已. 男主角無論從那一個角度看也是一個大人物, 是註定要做大事的. 看看以下男主角(Orson Welles自己)的演說吧~

思想上, 言語上, 行為上, 都徹底擺脫了一般俗世的規範, 每每語不驚人誓不休. 不論是個人天才還是環境造就, 這位大人物的影響力在Orson Welles的鏡頭下發揮得淋漓酒致. 在66年後的今天, 其說話行徑依然震撼著戲院中的觀眾, 威力絲亳不減!

被監護人提醒其報業生意不停蝕本, 他悠然自得, 豪言道:”"你知道嗎? 以每年蝕本一百萬美金計算, 要用60年時間這地方才可結業." 言下之意, 是醉翁之意不在酒了.

被監護人提醒其報業生意不停蝕本, 他悠然自得, 豪言道:”"你知道嗎? 以每年蝕本一百萬美金計算, 要用60年時間這地方才可結業." 言下之意, 是醉翁之意不在酒了.各位也請看看以下的片段, 正正描述他與監護人就辦報之間的爭論. 在"欣賞"他最後的一句"豪語"之餘, 也請細心觀賞其僅僅25歲之齡, 已達出神入化的演技:

其第二任當歌劇演員的妻子, 被導師評為亳無天份, 他卻道:"繼續教吧! 評論? 是我決定評論怎麼寫的!" 當表演完畢觀眾並沒有再三拍掌時, 他獨自一個站起來大力拍掌.

這樣的情節不停出現在兩個鐘頭的影片中, 一個與別不同, 鶴立雞群的巨人便這樣被雕塑出來. 雖然英雄偉人的電影多如恒沙星數, 那究竟"Citizen Kane"有何特別呢? 原來叫人拍案叫絕的, 是巨人背後的悲哀寂寞以及痛苦.

這樣的情節不停出現在兩個鐘頭的影片中, 一個與別不同, 鶴立雞群的巨人便這樣被雕塑出來. 雖然英雄偉人的電影多如恒沙星數, 那究竟"Citizen Kane"有何特別呢? 原來叫人拍案叫絕的, 是巨人背後的悲哀寂寞以及痛苦.他以雷霆萬鈞之勢參選洲長, 但卻被政敵抓著其情色緋聞以作威脅, 但這號人物怎能屈服呢! 在第一任妻子及政敵面前, 大叫一聲: "I am Charles Foster Kane!".

真的是萬夫莫敵之勢~ 結果任由緋聞曝光, 他賠上了自己的妻子; 選舉形勢急劇轉壞, 最後慘敗收場.

真的是萬夫莫敵之勢~ 結果任由緋聞曝光, 他賠上了自己的妻子; 選舉形勢急劇轉壞, 最後慘敗收場.深信第二任妻子擁有演唱天份, 為她建成整個最豪華的劇院, 聘大師指導, 便是最後連妻子自己都覺得自己沒有天份, 他堅持到底, 由始至終, 其實他所想的, 都只是自己. 結果當最後只得他一人拍掌時, 那究竟是眾人皆醉我獨醒? 還是孤身上路的寂寞巨人呢?

其實在電影初段已經點明了主題. 那時男主角還是一個小孩, 在雪地裡歡天喜地地玩耍; 誰知道木屋裡的父母親及銀行監管人正決定著這位小孩的將來. 在那的縱深鏡頭下, 母親堅持將小孩交予銀行托管. 觀眾清晰地看見鏡頭放在屋裡, 遠處的窗戶那小孩蹦蹦跳跳, 但被窗框框住了, 跳不離窗框: 正如現實中父母放棄了他, 小孩再也決定不自己的將來.

其實在電影初段已經點明了主題. 那時男主角還是一個小孩, 在雪地裡歡天喜地地玩耍; 誰知道木屋裡的父母親及銀行監管人正決定著這位小孩的將來. 在那的縱深鏡頭下, 母親堅持將小孩交予銀行托管. 觀眾清晰地看見鏡頭放在屋裡, 遠處的窗戶那小孩蹦蹦跳跳, 但被窗框框住了, 跳不離窗框: 正如現實中父母放棄了他, 小孩再也決定不自己的將來.沒有了父母, 往後的路也是自己咬著牙走過來的, 他25歲繼承了大筆產業, 隨後憑雙手建功立業, 又怎能不自大? 又怎能不寂寞呢?

找到一段外國網友剪接的"Citizen Kane Walks Like A Man", 很有型卻又與歌詞創意地相呼應, 閃過了Charles Foster Kane豪氣一生的片段, 請看片:

筆者懷疑那多多少少也有點受導演的親身經歷所影響: 父母於他15歲前後離世, 但他14歲開始便寫劇評, 是漫畫家, 演員, 詩人. 為人早熟, 16歲第一次扮演的角色已經是一位60歲的老人. 23歲當上時代週刊封面, 同年改篇H.G. Wells科幻小說"War of the World”"(是的, 即Steven Spielberg前陣子那一部電影), 以新聞插播形式做廣播劇, 結果成千上萬美國人信以為真, 個個真的慌忙逃命, 造成大恐慌! 25歲, 便拍下"Citizen Kane".

筆者懷疑那多多少少也有點受導演的親身經歷所影響: 父母於他15歲前後離世, 但他14歲開始便寫劇評, 是漫畫家, 演員, 詩人. 為人早熟, 16歲第一次扮演的角色已經是一位60歲的老人. 23歲當上時代週刊封面, 同年改篇H.G. Wells科幻小說"War of the World”"(是的, 即Steven Spielberg前陣子那一部電影), 以新聞插播形式做廣播劇, 結果成千上萬美國人信以為真, 個個真的慌忙逃命, 造成大恐慌! 25歲, 便拍下"Citizen Kane". 那種寂寞巨人的滋味, 相信Orson Welles也嘗過不少吧~ 這樣的出身背景, 這樣的天才, 這樣的機遇, 因此而出了一個Charles Foster Kane, 也就是Orson Welles自己.

那種寂寞巨人的滋味, 相信Orson Welles也嘗過不少吧~ 這樣的出身背景, 這樣的天才, 這樣的機遇, 因此而出了一個Charles Foster Kane, 也就是Orson Welles自己.不知是宿命還是巧合, 電影中男主角的命運與導演自己竟有著令人驚訝的相似處: 自人生巔峰一直向下滑......在人生的最後階段, 拖著孤單背影, 走進歷史小巷, 實在叫人心酸不已......

不知看觀寧要剎那光輝化作永恒, 還是平平安安而沒有火花的人生呢?

不知看觀寧要剎那光輝化作永恒, 還是平平安安而沒有火花的人生呢?Orson Welles選擇了前者, 不論怎樣說, 相信連他自己也沒想到, 他的第一部電影即成經典, 承先啟後, 大大影響了以後電影的發展. 舉最為人所知的, 便是那縱深焦距的鏡頭.

在這裡有必要補充的是, 各位年青讀者, 很多人在看過"Citizen Kane"之後覺得好像只是一部普通的傳記電影. 請容筆者提醒一點: "大國民"是在1941年拍攝, 在此之前荷里活電影, 是差利卓別靈的"城市之光"之流, 連法國新浪潮都未出現!

在這裡有必要補充的是, 各位年青讀者, 很多人在看過"Citizen Kane"之後覺得好像只是一部普通的傳記電影. 請容筆者提醒一點: "大國民"是在1941年拍攝, 在此之前荷里活電影, 是差利卓別靈的"城市之光"之流, 連法國新浪潮都未出現!美國史上最重要的電影並不是最具娛樂性電影. "重要"指的是影響力, 是其所開創的技術, 意念以及手法. 觀賞它猶如回看牛頓的"Mathematical principles of Natural Philosophy"一樣: "我看得比別人遠, 是因為我站在巨人的肩上."

若想看娛樂片, 煩請稍移玉步, 到魯卡斯的"星球大戰"或是史匹堡的"侏羅紀公園"將更合閣下的口味.

是很難在文字上說其技術有什麼突破之處, 請各位看觀看一看以下的片段, 是當Charles Foster Kane的報業如日中天時, 那載歌載舞的宴會的片段, 請特別留意1:37 - 1:40間的3秒鏡頭:

怎麼樣, 那3秒的剪接能令人不大開眼界嗎?

另外, 在"Citizen Kane"之前, 一般電影均是用上大光圈, 淺景深的鏡頭拍攝, 形成主題突出的"柔光攝影"風格. 但明顯"柔光攝影"的單一主題表達並不能滿足Orson Welles的單畫面多主題的表達需求. 在器材技術的支援以及當年自動請纓, 毛遂自薦的金像攝影師格力. 杜倫的幫助下, 一種高難度的縱深焦距便誕生了.

另外, 在"Citizen Kane"之前, 一般電影均是用上大光圈, 淺景深的鏡頭拍攝, 形成主題突出的"柔光攝影"風格. 但明顯"柔光攝影"的單一主題表達並不能滿足Orson Welles的單畫面多主題的表達需求. 在器材技術的支援以及當年自動請纓, 毛遂自薦的金像攝影師格力. 杜倫的幫助下, 一種高難度的縱深焦距便誕生了.不只於此, Orson Welles還把景深不同的畫面分頭對焦並合於同一畫面, 此種比"高難度"還要高一層的超縱深焦距, 實在叫人有高山仰止的感覺. 這不是天才還是什麼?

除了先前所述的雪地孩子一幕, 還有當Charles Foster Kane的報業如日中天時, 那載歌載舞的宴會中, 兩位拍擋談論著他會否變質, 那超縱深鏡頭讓人可清晰看到拍擋之間窗戶中Charles Foster Kane的反影, 是兩人談話的中心, 令人印象深刻: 還有他替劇評家拍擋打下那篇批評他第二任妻子的文章一幕, 那縱深鏡頭也是令人嘆為觀止的.

除了先前所述的雪地孩子一幕, 還有當Charles Foster Kane的報業如日中天時, 那載歌載舞的宴會中, 兩位拍擋談論著他會否變質, 那超縱深鏡頭讓人可清晰看到拍擋之間窗戶中Charles Foster Kane的反影, 是兩人談話的中心, 令人印象深刻: 還有他替劇評家拍擋打下那篇批評他第二任妻子的文章一幕, 那縱深鏡頭也是令人嘆為觀止的.不知是否戲劇出身的關係, 在"Citizen Kane"中他算是率先將舞台技巧加進電影中. 尤其著名的, 便是他所創的"Lightning mix" (其實在舞台非常常見):

監管人在他童年時一句"Merry Christmas", 轉個頭另一句"Happy New Year", 已經是二十年後, 小孩亦瞬間變成大人了; 另外那監護人不停讀著不個時間, 但標題雷同, 同是Charles Foster Kane所新辦的小報大標題時也用上了"Lightning mix", 也就是以下的片段:

監管人在他童年時一句"Merry Christmas", 轉個頭另一句"Happy New Year", 已經是二十年後, 小孩亦瞬間變成大人了; 另外那監護人不停讀著不個時間, 但標題雷同, 同是Charles Foster Kane所新辦的小報大標題時也用上了"Lightning mix", 也就是以下的片段: 至於他與第一任妻子在晚飯間不同時間的對話拼接, 並藉此表達出夫妻間感情變得冷淡便讓人忍俊不禁, 其"Lightning Mix"技巧是現代電影也可使用的, 請參看以下片段:

至於為了拍攝雄偉鏡頭, 給予被攝主題"高", "大", "巨"之感, 不惜在地板掘洞, 連人帶機陷入地下取其超低角度拍攝. 類似的事在拍攝"Citizen Kane"時可謂多不勝數.

至於為了拍攝雄偉鏡頭, 給予被攝主題"高", "大", "巨"之感, 不惜在地板掘洞, 連人帶機陷入地下取其超低角度拍攝. 類似的事在拍攝"Citizen Kane"時可謂多不勝數.正如同先前所說, Orson Welles第一次拍戲, 真的急不及等地將自己所有貢獻出來, 令人震撼.

另外不得不提的, 便是光線的運用. 在這部長達兩小時的黑白片中, 光的運用可以說是賦予電影視覺上的靈魂. 如像電影開首一班紀錄片製作人在看完Charles Foster Kane的紀錄片後相互激烈討論, 其投影機的強烈燈光及所造成的人物背光, 均帶給觀眾極強的神秘感 (雖然Orson Welles這樣做原先只為了避免其演員樣貌曝光, 因為之後會重覆用這班演員); 至於圖書館翻查主角監護人日記時那頭頂的射光, 相信沒有一個觀眾會忘記的.

另外不得不提的, 便是光線的運用. 在這部長達兩小時的黑白片中, 光的運用可以說是賦予電影視覺上的靈魂. 如像電影開首一班紀錄片製作人在看完Charles Foster Kane的紀錄片後相互激烈討論, 其投影機的強烈燈光及所造成的人物背光, 均帶給觀眾極強的神秘感 (雖然Orson Welles這樣做原先只為了避免其演員樣貌曝光, 因為之後會重覆用這班演員); 至於圖書館翻查主角監護人日記時那頭頂的射光, 相信沒有一個觀眾會忘記的. 也許真的是大電影, 便是這篇影評已經寫了三千五多字也只寫了個大慨, 真的不能不收筆了.

也許真的是大電影, 便是這篇影評已經寫了三千五多字也只寫了個大慨, 真的不能不收筆了.Charles Foster Kane在片首逝世時, 說了一句"Rosebud"便斷氣, 結果引發了整個故事, 傳媒人四處尋找, 追蹤著他的一生, 希望知道這位巨人最後一句說話是什麼意思......

各位讀者, 你們願意加入那位傳媒人的行列, 在光影世界中追尋Orson Welles的"Rosebud"嗎?

(隔了這麼久才刊登這篇文章, 除了篇幅較長外, 是因為筆者同時寫著另外五篇文章......= ="......相信可以盡快刊登.)

2007年06月18日

創意墳墓之地

既然標題為"創意墳墓", 那即是悶, 再詳談分析它即是更悶.

是故不要誤會這篇文章筆者會詳談什麼社會現象, 坦白說對這個地方已感到厭倦, 再談它猶如"細訴"自己家中那個令自己悶至想自殺的"黃面婆", 或者分析自己那個殘暴成性, 麻木不仁的老板一樣: 一提起筆, 已感到煩厭.

是故不要誤會這篇文章筆者會詳談什麼社會現象, 坦白說對這個地方已感到厭倦, 再談它猶如"細訴"自己家中那個令自己悶至想自殺的"黃面婆", 或者分析自己那個殘暴成性, 麻木不仁的老板一樣: 一提起筆, 已感到煩厭.

所以只會簡單講一講.

一切源於殖民地的身份. 想像一個問題: 你是皇帝, 你的國家如日方中, 在外地霸佔很多殖民地. 你會怎樣分配這些眾多而分散的小地方呢?

想想三分鐘吧~ 看看想出來的與筆者將要說是否一樣?

想想三分鐘吧~ 看看想出來的與筆者將要說是否一樣?

當然是根據霸佔這些地方的理由劃分了! 這樣大致有三類: 1.) 一片爛地, 沒有資源可奪, 但位居兵家必爭之地, 是故佔為軍事要塞. 2.) 還是一片爛地, 但位居運輸要塞之地, 可用來造貿易, 生財發達是也 3.) 資源豐富之地, 不要說軍事經濟, 還要真正的殖民, 成為國土的一部份.

十九世紀的香港, 各位讀者你猜一下"幸運"地入選大英帝國的那一類劃分呢? 也不想明說了, 大家意會吧~

十九世紀的香港, 各位讀者你猜一下"幸運"地入選大英帝國的那一類劃分呢? 也不想明說了, 大家意會吧~

那便到第二個問題: 你是皇帝, 你會怎樣對待這個叫"香港"的殖民地呢? 再想想三分鐘吧~

殖民嗎? 不要說笑了, 在這個鳥不生蛋的地方殖什麼民?! 派少許軍隊便可以了. 唔......再想想看~ 這個地方後面是一個龐大, 封閉而又資源豐富的國家, 又有深水港, 天生是用來做生意的地方吧~ 就這樣, 一個貿易港便成立了.

最後第三個問題: 你是皇帝, 你會怎樣對待這個地方的原住民呢? 再想想三分鐘吧~

最後第三個問題: 你是皇帝, 你會怎樣對待這個地方的原住民呢? 再想想三分鐘吧~

強而有力當地政府是需要的, 也就是需要建立一枝服從性強而有效率的公務員隊伍. 全力發展經濟, 帶給他們實質的收入 (順便自己大撈一筆, 要不是我們搶這個地方幹什麼?!). 普及教育聽起來不錯呢! 只要不將自己文化最精華的部份教給他們便可以, 萬一他們學懂了作反便不得了, 不是嗎?

唔......那就將近代史抽起, 令他們淡退自己的民族色彩; 重商科重理科, 將文科降格. 中西文學, 文化藝術等等變為"興趣"科. 這些是人民素質的基石, 怎能照搬教給這些殖民地黃小子啊! 還是叫他們努力賺錢吧~ 有空便研究一下科學, 科學不是令社會進步的發源動力嗎? 有錢有科學, 還理什麼文化政治, 對不對? 嘻嘻~ 皇帝想通了.

唔......那就將近代史抽起, 令他們淡退自己的民族色彩; 重商科重理科, 將文科降格. 中西文學, 文化藝術等等變為"興趣"科. 這些是人民素質的基石, 怎能照搬教給這些殖民地黃小子啊! 還是叫他們努力賺錢吧~ 有空便研究一下科學, 科學不是令社會進步的發源動力嗎? 有錢有科學, 還理什麼文化政治, 對不對? 嘻嘻~ 皇帝想通了.

這便是香港的命運了.

以上所說當然是簡化了的. 但最要緊是想指出, 英國人不是香港人的親朋戚友, 這個地方是他們搶來的, 他們這百多年來帶給香港的三權分立制度, 教育, 金融, 公務員等等的制度, 最大的目的是為了方便自己的管治以及能在這個地方謀取最大的利益, 他們是沒有責任或理由要為這個地方的人培訓成第一流的人材, 只需培訓成第一流的"執行者"便可以了.

以上所說當然是簡化了的. 但最要緊是想指出, 英國人不是香港人的親朋戚友, 這個地方是他們搶來的, 他們這百多年來帶給香港的三權分立制度, 教育, 金融, 公務員等等的制度, 最大的目的是為了方便自己的管治以及能在這個地方謀取最大的利益, 他們是沒有責任或理由要為這個地方的人培訓成第一流的人材, 只需培訓成第一流的"執行者"便可以了.

第一流的人材 (或人民), 國家是可以怎麼培養的呢? 創造力, 視野, 文化深度是一個國家的教育制度可以賦予的. 而在香港, 恰恰相反, 需要培養的, 是著重效率, 服從性強以及追求金錢的技術型人材 (或普通市民).

第一流的人材 (或人民), 國家是可以怎麼培養的呢? 創造力, 視野, 文化深度是一個國家的教育制度可以賦予的. 而在香港, 恰恰相反, 需要培養的, 是著重效率, 服從性強以及追求金錢的技術型人材 (或普通市民).

漸漸地這些市民便會認為這是真正的"西方"文明, 自己與落後的祖國不同, 自己是站在世界先進領域的一羣人. 寫至這裡, 筆者覺得有點嘔心了.

事實上英國人成功了. 香港成為全球少數地方覺得"文化", "藝術"是沒用沒價值 (甚至嘲弄那些去搞藝術, 不去炒股的人) 的地方. 創意? 當然在中小學時便被狹窄的課程, 一眾"填鴨式"的考試, 會考等等之流磨滅得一乾二淨.

事實上英國人成功了. 香港成為全球少數地方覺得"文化", "藝術"是沒用沒價值 (甚至嘲弄那些去搞藝術, 不去炒股的人) 的地方. 創意? 當然在中小學時便被狹窄的課程, 一眾"填鴨式"的考試, 會考等等之流磨滅得一乾二淨.

(請放心, 錢, 現在還是有得賺的, 只要中央政府首肯, 便是你們香港人打跛了腳, 那些中國資金以及自由行自然會塞錢入你袋的......將來嘛~~呵呵, 那可不敢說了~)

最神奇的, 是各位父親母親不但覺得這樣沒有問題, 而且更成為其中的主力推動者.

最神奇的, 是各位父親母親不但覺得這樣沒有問題, 而且更成為其中的主力推動者.

看來真的是錢作怪, 炒股炒到傻左......

"成績好 --> 好工作 --> 成功人生"的三步方程式依然深刻各位爹娘心眼. 不是筆者黑心, 但事實是, 他們很可能在死前會親眼看著自己"花盡心血"教育的下一代, 會被崛起中的中國同輩拋離得越來越遠.

那麼創意具體一點是什麼呢?

當然絕對不是出到一個什麼小發明家陳易希便說香港有創意; 最具代表性的, 當是看看我們幾百萬人都喜愛的電視綜藝節目吧! 什麼"百萬富翁", "一擲千金"之流, 全是抄過來的! 唉......

當然絕對不是出到一個什麼小發明家陳易希便說香港有創意; 最具代表性的, 當是看看我們幾百萬人都喜愛的電視綜藝節目吧! 什麼"百萬富翁", "一擲千金"之流, 全是抄過來的! 唉......雖然帶有濃烈的情色, 誇張成份, 但筆者還是很喜歡日本人的電視綜藝節目的創意, 看片吧:

也明白有些讀者可能是在枯燥乏味的辦公室看筆者的blog, 放多幾個具創意而又瘋狂搞笑的日本節目吧~

不要笑人家低俗瘋狂難以想像, 什麼便是創意也不要這一類下俗創意云云. 筆者提醒一點, 創意是沒分什麼高級低級的, 便是因為"難以想像"而又給他想得到, 做出來, 效果佳才是真正的創意! 笑人家低俗, 但是香港人恐怕連這種低俗的東西也想不出來......

唉......記得什麼"殘酷一丁"嗎? 他媽的! 看看人家的即場表演節目吧:

以下這個便相當精彩了:

怎麼樣? 心服口服了嗎? 一個七百多萬人口的所謂"國際都會", 我們以觀賞別人出醜為樂, 人家卻是以閃耀才華為榮. 閣下身為這個鬼地方一份子, 不覺得有一點點可悲嗎?

2007年06月13日

大師: 吳清源

也不知是不是真的慢人一步, 匆匆寫完前篇"愛在遙遠的附近"以及"明日的記憶", 雖則兩部皆已落畫, 但滿以為這一篇可以趕在落畫前上載, 但很不幸, 在筆者極度訝異下, "吳清源"也於早幾天落畫了.

也不知是不是真的慢人一步, 匆匆寫完前篇"愛在遙遠的附近"以及"明日的記憶", 雖則兩部皆已落畫, 但滿以為這一篇可以趕在落畫前上載, 但很不幸, 在筆者極度訝異下, "吳清源"也於早幾天落畫了.真的這樣不受歡迎嗎? 筆者於上星期初在電影中心觀賞時, 全場也坐了近八成, 更令筆者鼓舞的是, 坐在筆者附近的, 竟然有為數不少的OL獨自觀賞!

令筆者這個"麻甩男"不禁要對當下香港女性舉起一隻大姆指! 當一眾港男滿以為港女還停留在"外部建設"追求名牌美容豐胸時, 原來這批娘子軍已悄悄向文化建設大步邁進......

令筆者這個"麻甩男"不禁要對當下香港女性舉起一隻大姆指! 當一眾港男滿以為港女還停留在"外部建設"追求名牌美容豐胸時, 原來這批娘子軍已悄悄向文化建設大步邁進......港男啊! 放下手中的PSP吧! 港女看不起你們坦白講也真的是無可厚非, 這樣下去, 筆者擔心連深圳女孩也看不起你們 (以筆者多次返回深圳觀察, 其女孩的質素提升速度比其高樓大廈的建設速度還要快~), 要走到中國大西北才找到伴兒啊!

唔~ 離題太遠, 返回正題. 當筆者以為"吳清源"可上映至六月中時, 想不到這位中國的一代圍棋大師最後還是敵不過蜘蛛仔以及加勒比海盜, 匆匆落畫去了. 唉~ 唯有再次向讀者們抱一次歉, 筆者又要待電影落畫後才上載文章.

吳清源生於1914年的北京, 年幼由父親授棋藝, 三四年後已打遍天下無敵手. 14歲時遠赴東洋日本, 在恩師瀨越寭作的指導下棋藝日益精進. 1939年, 開始了名震一時的十番對局, 與日本高手逐一對疊, 花了17年時間, 共取得27勝7負3和的傲人成績. 1950年, 日本棋院正式授予吳清源最高段數: 九段棋手的稱號. 期間30年日本人更尊稱為"吳清源時代", 也就是十番棋之王: 昭和棋聖.

吳清源生於1914年的北京, 年幼由父親授棋藝, 三四年後已打遍天下無敵手. 14歲時遠赴東洋日本, 在恩師瀨越寭作的指導下棋藝日益精進. 1939年, 開始了名震一時的十番對局, 與日本高手逐一對疊, 花了17年時間, 共取得27勝7負3和的傲人成績. 1950年, 日本棋院正式授予吳清源最高段數: 九段棋手的稱號. 期間30年日本人更尊稱為"吳清源時代", 也就是十番棋之王: 昭和棋聖.至今吳大師雖達92歲高齡, 但仍健在, 精神很好! 除了支持中日兩國的圍棋活動, 還熱衷於研究宗教項目.

"吳清源"一片故名思義, 是一部關於吳大師的自傳電影. 由中國導演田壯壯執導. 影片一開始時, 是一段吳清源2003年時的真人錄像片段, 他坐在家中的庭園裡, 與妻子及來訪者 (男主角張震及女主角伊藤步親身拜會) 談著柿子樹的果實多少. 不用多說, 是不簡單的電影了.

"吳清源"一片故名思義, 是一部關於吳大師的自傳電影. 由中國導演田壯壯執導. 影片一開始時, 是一段吳清源2003年時的真人錄像片段, 他坐在家中的庭園裡, 與妻子及來訪者 (男主角張震及女主角伊藤步親身拜會) 談著柿子樹的果實多少. 不用多說, 是不簡單的電影了. 由童年開始, 一氣呵成到他1983年退休的日子. 沒有"貝隆夫人"式的激情歲月; 也沒有"尼克遜"般的傳奇色彩, 吳清源既不是政治領袖, 也不是英雄人物, 他只是一個棋手. 而言, 他生於中日兩國爆發大戰的時期, 在日本棋壇稱雄, 卻是中國人的身份, 究竟這位夾在時代巨輪間的一代大師, 對自己應該何去何從? 應該執著追求什麼? 是棋藝? 是真理? 是國家?

由童年開始, 一氣呵成到他1983年退休的日子. 沒有"貝隆夫人"式的激情歲月; 也沒有"尼克遜"般的傳奇色彩, 吳清源既不是政治領袖, 也不是英雄人物, 他只是一個棋手. 而言, 他生於中日兩國爆發大戰的時期, 在日本棋壇稱雄, 卻是中國人的身份, 究竟這位夾在時代巨輪間的一代大師, 對自己應該何去何從? 應該執著追求什麼? 是棋藝? 是真理? 是國家? 筆者個人認為, 各大電影頒獎禮是欠了張震一個公道. 他的演出實在令人震撼! 在田導演的造就下, 張震的演技有了飛躍性的進步, 從他的一些手勢小動作, 面部小表情, 那真人配音的日文, 便知他花了很多時間心血作拍攝準備. 至於那深沉內歛的眼神, 無疑是演技的另一層次了.

筆者個人認為, 各大電影頒獎禮是欠了張震一個公道. 他的演出實在令人震撼! 在田導演的造就下, 張震的演技有了飛躍性的進步, 從他的一些手勢小動作, 面部小表情, 那真人配音的日文, 便知他花了很多時間心血作拍攝準備. 至於那深沉內歛的眼神, 無疑是演技的另一層次了.除張震外, 本片還有其他著名演員演出, 包括張艾嘉, 伊滕步, 松板慶子等, 但不論怎麼說, 此片無疑是張震的個人表演, 除了其妻子伊藤步有較多的出場外, 其餘的角色真的是名乎其實的"配角"了.

什麼是大師? 是天才才有資格擔上嗎? 不~ 在任何一門技能, 一門知識, 一門學問, 花上畢身心血深研精鑽, 到達了其藝術及哲學的層面時, 風格思想自成一格, 一言一語均承先啟後, 這便是一代大師了~

吳清源也迷失過, 他被肺結核病折磨得死去活來, 但因此逃過兵疫; 他抗從師命赴廣島繼續比賽, 但卻避過廣島核爆. 在二次大戰民族國家的多難之秋, 他甚至為追求理想真理而疑惑於"天壐照妙"的宗教迷信. 但在妻子的支持幫助下, 他終於認清自己的方向, 不辜負上天授予他的天才, 在棋盤上追求真正的理想大道, 將棋藝帶進一佪全新的層次, 大師便這樣永留青史.

吳清源也迷失過, 他被肺結核病折磨得死去活來, 但因此逃過兵疫; 他抗從師命赴廣島繼續比賽, 但卻避過廣島核爆. 在二次大戰民族國家的多難之秋, 他甚至為追求理想真理而疑惑於"天壐照妙"的宗教迷信. 但在妻子的支持幫助下, 他終於認清自己的方向, 不辜負上天授予他的天才, 在棋盤上追求真正的理想大道, 將棋藝帶進一佪全新的層次, 大師便這樣永留青史.也許真的在棋盤上, 或引伸至任何藝術上, 才真正是無國界的大度, 只有晉身此境界的大師, 才真正擁有海納百川的大氣度.

隨著此片出現的大師, 不只有吳清源, 還有導演田壯壯! 這位中國導演, 在他的同輩拍攝出"黃金甲", "無極"等特技主流片, 令全世界滿以為中國第五代導演已經是明日黃花, 是時候退出舞台, 交棒與第六代年青導演時......

隨著此片出現的大師, 不只有吳清源, 還有導演田壯壯! 這位中國導演, 在他的同輩拍攝出"黃金甲", "無極"等特技主流片, 令全世界滿以為中國第五代導演已經是明日黃花, 是時候退出舞台, 交棒與第六代年青導演時......真的想不到! 真的想不到! 一位不起眼的田壯壯, 拍下"吳清源", 砰地一聲雷, 昂首步進了大師的境界!

看看電影的鏡頭吧! 有兩幕是吳清源望著大海沉思, 鏡頭固定, 他呆呆的望著汪洋大海, 面前波濤洶湧......一次是他因局勢緊張, 乘船返回中國時看著大海; 一次是他在日本海邊找回還在跟隨"天壐照妙"四處流浪的妻子. 兩次均是他人生中極重要的轉捩點!

看看電影的鏡頭吧! 有兩幕是吳清源望著大海沉思, 鏡頭固定, 他呆呆的望著汪洋大海, 面前波濤洶湧......一次是他因局勢緊張, 乘船返回中國時看著大海; 一次是他在日本海邊找回還在跟隨"天壐照妙"四處流浪的妻子. 兩次均是他人生中極重要的轉捩點!而田導演只是用上定焦鏡頭, 沒一句對白. 一個跌盪人生, 便這樣用上影像深刻在觀眾的心坎裡.

田導演簡練地拍出大時代一個棋場大師的一生, 幾乎沒有一句多餘的對白或場景. 在簡單而深刻的描述, 張震演技的造就下, 將定焦鏡頭的威力發揮至淋漓盡致! 筆者相信任何一位認真看電影的觀眾, 在觀賞此片時真的找不到一個"廁所位"的~ (筆者也是幾經辛苦才忍痛放棄主角深思是否自殺的一幕, 才用自己最快的速度衝去洗手間而又趕回來的~失敗~)

田導演簡練地拍出大時代一個棋場大師的一生, 幾乎沒有一句多餘的對白或場景. 在簡單而深刻的描述, 張震演技的造就下, 將定焦鏡頭的威力發揮至淋漓盡致! 筆者相信任何一位認真看電影的觀眾, 在觀賞此片時真的找不到一個"廁所位"的~ (筆者也是幾經辛苦才忍痛放棄主角深思是否自殺的一幕, 才用自己最快的速度衝去洗手間而又趕回來的~失敗~) 定焦鏡頭不是看起來很悶的嗎? 不! 在大師的處理下, 這種高深"武功"才真正顯出它的威力. 是可以這樣令人屏息以待, 心田震撼的!

定焦鏡頭不是看起來很悶的嗎? 不! 在大師的處理下, 這種高深"武功"才真正顯出它的威力. 是可以這樣令人屏息以待, 心田震撼的!與HKIFF時所觀看的"天人之戰", 那胡亂使用的定焦長鏡是差天共地的示範了! 筆者在"天人之戰"的文章曾大力批評其鏡頭的運用以及該如何使用定焦鏡頭的原理, 想不到還未過三個月, 便在這部大師級的電影得到最佳的示範!

寫至這裡, 真的很僥幸"吳清源"有機會在電影中心上映, 因為HKIFF時選擇了其他電影......

是故這次電影節中"首影禮"的電影已全部看完: "吳清源", "超時空空泡泡女", "惡女花魁"以及"武士的一分". 其中三篇己寫下文章, 只餘下"武士的一分"未寫. (這時因為筆者還未看二部曲"隱劍鬼爪", 待看完後筆者才一次過寫山田洋次導演的"武士三部曲")

在電影中, 吳清源在過場間有幾句自己的獨白, 他不下數次說出他一生追求的, 是心靈的平和, 達至太平, 並不執著棋局上的輸贏. 雖對電影節的簡介沒多大好感, 但此片的介紹卻不錯, 引此為結尾吧:

在電影中, 吳清源在過場間有幾句自己的獨白, 他不下數次說出他一生追求的, 是心靈的平和, 達至太平, 並不執著棋局上的輸贏. 雖對電影節的簡介沒多大好感, 但此片的介紹卻不錯, 引此為結尾吧:"吳清源代表以俗身高攀孤高心靈的時代理想追求. 田壯壯認同著, 他的心田就是棋盤......十年磨劍, 修成正果, 他的電影已是當代中國電影極難得的傲骨寫照."

2007年06月03日

不一樣的文化, 一樣的花前月下

1995年, 地鐵公司為慶祝東方元宵節與西方情人節碰巧於同一日出現, 特別推出紀念車票, 兩張套票分別畫上兩對穿著東西方服飾的小情侶背影, 依偎著欣賞同一個月光, 上面寫著的, 便是今天這篇文章的主題. (筆者有幸買了一套, 收藏至今.)

用上這句說話, 是因為想講一講兩部電影, 一部是西方; 一部是東方, 兩部電影也是刻劃真摰的愛情故事; 兩部均於不久前落畫. 他們分別是"愛在遙遠的附近"以及"明日的記憶".

用上這句說話, 是因為想講一講兩部電影, 一部是西方; 一部是東方, 兩部電影也是刻劃真摰的愛情故事; 兩部均於不久前落畫. 他們分別是"愛在遙遠的附近"以及"明日的記憶".如已在電影院看過的, 則不用費時看這篇文章; 如未看過, 則筆者誠邀你購下即將推出的DVD, 相信筆者, 這兩部電影於夜欄人靜時, 在家中與你另一半觀賞的感覺, 是比在電影院觀賞絕對更勝一籌的.

兩部電影筆者也喜歡, 也感動. 現在先說"愛在遙遠的附近".

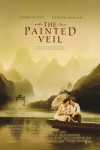

此片改篇自毛姆小說"The Painted Veil", 故事講述一對英國夫婦, 男的對女痴戀, 女的嫁給他只為擺脫家裡的壓力, 是一段單向的婚姻. 兩人婚後移居上海. 在這個多姿多采的異地世界, 妻子遇上了風流倜黨的英國外交官, 輕易地開展了一段婚外情.

此片改篇自毛姆小說"The Painted Veil", 故事講述一對英國夫婦, 男的對女痴戀, 女的嫁給他只為擺脫家裡的壓力, 是一段單向的婚姻. 兩人婚後移居上海. 在這個多姿多采的異地世界, 妻子遇上了風流倜黨的英國外交官, 輕易地開展了一段婚外情.紙包不住火, 姦情被丈夫發現, 在憤怒絕望交加下, 他下了一個決定: 自願前中國內陸霍亂疫區參與救援工作, 妻子被逼同行. 無論這是報復還是絕望, 這也是與自殺無異的.

命運弄人, 偏偏在這個與世隔絕, 遍布死亡及痛苦的異鄉, 兩人重新認識, 體會出愛情需要經營的道理, 於苦難中成就了一段感動人心的愛情.

命運弄人, 偏偏在這個與世隔絕, 遍布死亡及痛苦的異鄉, 兩人重新認識, 體會出愛情需要經營的道理, 於苦難中成就了一段感動人心的愛情.全片於中國桂林取景, 無疑是一部中上佳作的文藝電影. 那種淡淡然, 含蓄淡遠的感覺與中國的水墨風景配合得天衣無縫. 男女主角間的愛情不露聲色地發展, 由相互厭惡, 了解到相愛, 沒有明確的場景或對白刻劃, 但卻能令觀眾心神領會地明白. 最後兩人在眉頭眼角所流露的, 已經是濃得化不開的縴綣愛意.

John Curran的拿捏準確, Edward Norton以及Naomi Watts在戲中猶如演回自己, 令人看得賞心悅目. Edward Norton再次肯定了其演技實力派的地位, 由"野獸良民"中的納粹份子, 到"博擊會"的精神分裂者, 到此片的情深丈夫, 同樣演得手到拿來. Naomi Watts則比"金剛"中的表現好太多了.

值得一提的是, 兩位主角同時亦是此片的監製, 為什麼? 原來是兩位看過劇本以及原著後極為喜歡, 拉攏了John Curran當導演後, 自己自監自演, 怪不得演得這麼投入了.

值得一提的是, 兩位主角同時亦是此片的監製, 為什麼? 原來是兩位看過劇本以及原著後極為喜歡, 拉攏了John Curran當導演後, 自己自監自演, 怪不得演得這麼投入了.不能忽略的當然還有黃秋生! 其配角飾演國民黨軍官相信令香港觀眾驚喜不少, 其不愠不火的演技是爐火純青的境界了, 比男女主角有過之而無不及.

戲中修女一句說話: "當愛與責任融於一體時, 恩典己存於你心.", 可謂點題之句, 一語說穿了自由戀愛主義中忽視責任的弊病.

責任是什麼? 責任是辛苦事, 一件很辛苦的事, 一件極辛苦的事! 做自己不想做的, 無止盡地付出, 割愛捨己的犠牲, 簡直讓人不禁懷疑究竟這是愛情還是虐待自己.

責任是什麼? 責任是辛苦事, 一件很辛苦的事, 一件極辛苦的事! 做自己不想做的, 無止盡地付出, 割愛捨己的犠牲, 簡直讓人不禁懷疑究竟這是愛情還是虐待自己."愛"的份量緊要些? 還是"責任"的部份重要些? 還是各佔一半最好? 是需有"愛"先, 熱情過去後才由"責任"維持?......筆者當年也是混亂過的.

三年前終於弄明白, 一直未渲之於口, 想不到這部電影一個修女輕描淡寫便說了出來: 愛與責任, 根本便是融於一體的. 你能說出親情中對父母的"愛"與孝順的"責任"誰重要些嗎?

三年前終於弄明白, 一直未渲之於口, 想不到這部電影一個修女輕描淡寫便說了出來: 愛與責任, 根本便是融於一體的. 你能說出親情中對父母的"愛"與孝順的"責任"誰重要些嗎?沒有責任的愛, 不過是感覺罷了.

"愛"看笑片與"愛電影"是兩碼子的事. 前者只是追求笑與歡樂的感覺; 後者是需付出時間金錢, 四處找尋各地不同電影, 鍥而不捨的付出與收獲.

"愛"看笑片與"愛電影"是兩碼子的事. 前者只是追求笑與歡樂的感覺; 後者是需付出時間金錢, 四處找尋各地不同電影, 鍥而不捨的付出與收獲.不錯! "熱情"會退減, "緣份"是宿命, 但當"熱情"與"緣份"俱在, 一隻手開始牽著另一隻手時, 往後的路便是兩個人的經營努力了. 不肯承擔責任, 不停打量自己付出多少, 除了甜言蜜語外, 沒有打開心窗的溝通, 這樣不成熟不健全的"愛"情, 關係注定有一天會崩潰的.

大道理誰都知 (不過香港不少年青人好像連知都不知) 誰都曉說, 究竟筆者以上所說的責任, 具體是什麼呢? 只是本身怕熱, 但仍自我"犠牲"地為女朋友排隊輪侯機動遊戲, 讓她可以舒服坐在旁邊的空調快餐店吃雪糕這種"責任"嗎?

大道理誰都知 (不過香港不少年青人好像連知都不知) 誰都曉說, 究竟筆者以上所說的責任, 具體是什麼呢? 只是本身怕熱, 但仍自我"犠牲"地為女朋友排隊輪侯機動遊戲, 讓她可以舒服坐在旁邊的空調快餐店吃雪糕這種"責任"嗎?這便是筆者跟著要說的一部電影: 明日的記憶.

由渡邊謙以及桶口可南子主演, 沒有像"愛"片般曲折, 真的是一個可發生於我們身上的故事. 講述丈夫一直以工作為重, 但不幸被診斷患上了早發性老人痴呆症, 在記憶日漸衰退下, 他與妻子關係面臨一個接著一個的挑戰......

比"愛"片更感人, 越平凡的故事, 越是考驗導演的技巧以及演員的演技, 這位日本劇集"在世界中心呼喚愛"的導演顯然對感情片處理架輕就熟, 看看渡邊謙及桶口可南子吧~ 沒有誰認為他們是在演戲, 簡直就是一對真的夫婦!

比"愛"片更感人, 越平凡的故事, 越是考驗導演的技巧以及演員的演技, 這位日本劇集"在世界中心呼喚愛"的導演顯然對感情片處理架輕就熟, 看看渡邊謙及桶口可南子吧~ 沒有誰認為他們是在演戲, 簡直就是一對真的夫婦!那一幕丈夫知道自己的病, 大受打擊下在醫院後樓梯與妻子的對話便很感人.

全片人情味濃郁, 丈夫因病被逼辭退工作時, 同事們紛紛獻上寫有自己名字的相片便令不少觀眾動容......

全片人情味濃郁, 丈夫因病被逼辭退工作時, 同事們紛紛獻上寫有自己名字的相片便令不少觀眾動容......丈夫在女兒婚禮上忘記了重要的致謝詞, 一片慌亂中妻子緊握著他的手支持著他......那一段看見女兒嫁出, 一位父親由心說出來的謝詞又怎能叫人不落淚呢?

妻子看著日漸病重的丈夫也辛苦極了, 不但要自己重新出外找尋工作, 還要忍受丈夫因病引致的情緒波動, 若不是愛與責任, 坦白說是維持不了的.

妻子看著日漸病重的丈夫也辛苦極了, 不但要自己重新出外找尋工作, 還要忍受丈夫因病引致的情緒波動, 若不是愛與責任, 坦白說是維持不了的.最令筆者難忘的, 是片中的最後一幕. 丈夫的記憶已大幅衰退, 在野外露宿了一天, 隔天妻子尋回他時, 他已經認不出自己的妻子, 一句: "妳叫什麼名字?" 實在聽得讓人心也碎了......一個忘記了自己的愛人, 你還會守在他/她身邊嗎?

一想到這個問題, 其實已經是衡量著自己付出多少, 計算著"收獲"多少, 考慮著"值不值得"的問題了.

筆者很相信戲中的妻子是沒有多想這個問題的, 甚至好友給她的療養院資料她起初也很反感, 始終覺得照顧丈夫是自己的責任......突然被丈夫發狂擊傷了, 流著血也反過來安慰回慌亂的丈夫......看看預告片中末段她的說話吧: "有我伴著你. 我一直都會在你身旁."

筆者很相信戲中的妻子是沒有多想這個問題的, 甚至好友給她的療養院資料她起初也很反感, 始終覺得照顧丈夫是自己的責任......突然被丈夫發狂擊傷了, 流著血也反過來安慰回慌亂的丈夫......看看預告片中末段她的說話吧: "有我伴著你. 我一直都會在你身旁."上帝造男造女, 原意坦白說莫過於此.

記憶衰退, 並不等如全部消失. 一些刻骨銘心的事, 還是記得的. 現在的妻子他已經認不出, 但在茫然中他卻清晰地記得年青時與妻子相識拍拖的往事, 她當時的樣子, 與她相識開始的陶瓷工場......連往那已廢置了的工場道路他也記得一清二楚! 妻子也是在那條雜草叢生的山路找回丈夫的......他這樣的深愛著她, 已經不是值不值得的問題了.

記憶衰退, 並不等如全部消失. 一些刻骨銘心的事, 還是記得的. 現在的妻子他已經認不出, 但在茫然中他卻清晰地記得年青時與妻子相識拍拖的往事, 她當時的樣子, 與她相識開始的陶瓷工場......連往那已廢置了的工場道路他也記得一清二楚! 妻子也是在那條雜草叢生的山路找回丈夫的......他這樣的深愛著她, 已經不是值不值得的問題了.

愛情孕育了責任, 責任成就了愛情. 便是有一天對方連自己也忘掉了......愛在, 責任還在. 這是一個東方故事與另一個西方故事所告訴筆者的.

"不一樣的文化, 一樣的花前月下"~ 真的說得不錯!