2006年08月20日

搬家記敍錄 (上)

今天已經是8月20日, 破紀錄地2星期沒有上戴文章. (還不自量力地說7天內上戴4篇文章...= =")

忙透了, 忙透了, 真的是忙透了......

令筆者驚訝的是, 已經有不少友人問筆者是否停筆不寫. 想不到, 兩星期的事忙令大家以為筆者"退休"了. 不, 絕不, 旅程才剛剛開始, 怎麼能這樣便停下來啊! 從開始寫作至今大半年, 日月如棱, 隨着記錄不同的際遇經歷, 筆者從筆與墨之間學到很多, 不少的想法觀念也有了很大的改變. 放棄文字, 是筆者從來沒有想過的事. 奇斯洛夫斯基說過:"文字的描述往往能準確地觸動人心的最深處, 我的電影相比起來, 實在膚淺多了." 身為電影界一代巨匠的說話, 筆者是謹記在心的.

令筆者驚訝的是, 已經有不少友人問筆者是否停筆不寫. 想不到, 兩星期的事忙令大家以為筆者"退休"了. 不, 絕不, 旅程才剛剛開始, 怎麼能這樣便停下來啊! 從開始寫作至今大半年, 日月如棱, 隨着記錄不同的際遇經歷, 筆者從筆與墨之間學到很多, 不少的想法觀念也有了很大的改變. 放棄文字, 是筆者從來沒有想過的事. 奇斯洛夫斯基說過:"文字的描述往往能準確地觸動人心的最深處, 我的電影相比起來, 實在膚淺多了." 身為電影界一代巨匠的說話, 筆者是謹記在心的.

筆者才廿二歲, 從寫作去了解人生, 深入人性的旅程才剛起步; 要是現在放棄, 那在餘生裡, 筆者是會看不起自己的. 思想, 會繼續轉; 文章, 會繼續寫; 旅程, 會繼續走; 但有些時候, 總是難以避免一些意外......就好像......

搬家.

這次的搬家, 不是筆者全家搬走, 搬走的, 只是筆者一個. 可以說是很突然, 筆者在上年底寫"年終感想"時, 展望將來時寫個不亦樂乎, 但當時便是千算萬算也算不到, 在寫下該文六個月後, 筆者竟然連住所也變了. 早陣子荃灣好幾個新樓盤展開驚人的減價戰, 好些單位割價達二至三成, 就像原價廿百廿二萬的單位突然減至一百八十萬, 單單是減去的四十至五十萬這個數目, 以筆者目前的薪金支出計算, 可以說用十年時間也不知可否儲得起. 當然, 一百八十萬對筆者來說是天價, 但對筆者父親來說, 則是一個不容錯過的機會. 平日筆者總是覺得父親過於節儉, 但真的是不知天高地厚, "養兵千日過在一朝"人人皆知, 但機會真的是稍即逝, 能準確把握那"一朝"的, 原來也是莫大的學問.

這次的搬家, 不是筆者全家搬走, 搬走的, 只是筆者一個. 可以說是很突然, 筆者在上年底寫"年終感想"時, 展望將來時寫個不亦樂乎, 但當時便是千算萬算也算不到, 在寫下該文六個月後, 筆者竟然連住所也變了. 早陣子荃灣好幾個新樓盤展開驚人的減價戰, 好些單位割價達二至三成, 就像原價廿百廿二萬的單位突然減至一百八十萬, 單單是減去的四十至五十萬這個數目, 以筆者目前的薪金支出計算, 可以說用十年時間也不知可否儲得起. 當然, 一百八十萬對筆者來說是天價, 但對筆者父親來說, 則是一個不容錯過的機會. 平日筆者總是覺得父親過於節儉, 但真的是不知天高地厚, "養兵千日過在一朝"人人皆知, 但機會真的是稍即逝, 能準確把握那"一朝"的, 原來也是莫大的學問. 記得那天筆者星期五下班後, 在大會堂圖書館與友人談個不亦樂於乎時, 父親來電:"附近的樓盤有幾個單位突然減價, 我買了一個, 你來看看." 筆者嚇呆了, 平日連午餐與快餐相差那五塊錢也計算的他, 由飲茶時看到報紙新聞, 去到新樓盤付訂金, 在不足四小時內便作了購買一個百多萬單位的決定.

記得那天筆者星期五下班後, 在大會堂圖書館與友人談個不亦樂於乎時, 父親來電:"附近的樓盤有幾個單位突然減價, 我買了一個, 你來看看." 筆者嚇呆了, 平日連午餐與快餐相差那五塊錢也計算的他, 由飲茶時看到報紙新聞, 去到新樓盤付訂金, 在不足四小時內便作了購買一個百多萬單位的決定.

什麼是經驗, 什麼是實力, 什麼是老江湖, 與筆者這些黃毛小子一比, 一目了然.

可以用作投資, 也可以用作筆者嘗試獨立的踏台階, 結果筆者便被"安排"搬過去了. 第一步是所謂的"執漏", 要請人來新居檢查是否有問題 (好像有無裂痕, 水管位, 窗玻璃有否氣泡等等), 將問題集結成單, 一次過向承建商要求補漏. 雖然是免費代新業主補漏, 但不同裝修需不同師傳, 每次又需親身在場, 說沒花時間是騙人的. 幸好問題不太多, 兩星期左右便完成"執漏".

可以用作投資, 也可以用作筆者嘗試獨立的踏台階, 結果筆者便被"安排"搬過去了. 第一步是所謂的"執漏", 要請人來新居檢查是否有問題 (好像有無裂痕, 水管位, 窗玻璃有否氣泡等等), 將問題集結成單, 一次過向承建商要求補漏. 雖然是免費代新業主補漏, 但不同裝修需不同師傳, 每次又需親身在場, 說沒花時間是騙人的. 幸好問題不太多, 兩星期左右便完成"執漏". 第二步是訂傢俱, 想不到, 這一步真的讓人煩透了......與十多年前筆者一家由青衣搬走的不同, 那時訂好傢俱後便一次過租車將雜物搬進新屋, 快捷方便; 但今次則只有筆者一人搬走, 要買合筆者心水, 又要父母合意的傢俱毫不容易, 又多了很多大型傢俱鋪 如宜家, 各式各樣的室內設計公司......結果走了不少店鋪, 幾經爭取下, 才將傢俬逐件逐件買下. 晚上送貨裝嵌, 下班後吃過晚飯後便趕往新居"監場", 午夜回家趕忙處理網上小生意, 能逐些逐些寫下之前的"四百擊", 是奇蹟了.

第二步是訂傢俱, 想不到, 這一步真的讓人煩透了......與十多年前筆者一家由青衣搬走的不同, 那時訂好傢俱後便一次過租車將雜物搬進新屋, 快捷方便; 但今次則只有筆者一人搬走, 要買合筆者心水, 又要父母合意的傢俱毫不容易, 又多了很多大型傢俱鋪 如宜家, 各式各樣的室內設計公司......結果走了不少店鋪, 幾經爭取下, 才將傢俬逐件逐件買下. 晚上送貨裝嵌, 下班後吃過晚飯後便趕往新居"監場", 午夜回家趕忙處理網上小生意, 能逐些逐些寫下之前的"四百擊", 是奇蹟了.

傢俱逐件逐件訂, 然後逐件逐件裝, 雜物也逐些逐些搬過去, 而這些"雜物"的主角, 當然是筆者的寶貝書以及心愛影碟......(待續)

2006年08月08日

杜魯福: “四百擊”

沒有看過杜魯福的電影, 便不能說認識法國六十年代的電影新浪潮.

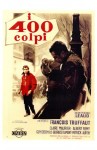

"四百擊"是杜魯福第一部長篇電影, 大師便是大師, 這部100分鐘的處女作一鳴驚人, 技驚四座, 開始了西方影史上的新浪潮電影. 早兩星期有幸與Partner到電影中心觀賞, 感覺始終與在家看影碟大大不同, 那舊時代的畫面, 別樹一格的鐘頭, 大膽創新的意念活現眼前, 在那充滿光與影的黑色空間裡, 筆者很快便投身進杜魯福的世界中.

"四百擊"可以說是法國五十年代後期的少年叛逆片. 故事環繞着少年安坦.但奴 (Antoine Doniel)的生活經歷, 觀眾們可看着他如何失去父母寵愛, 不為社會學校接納, 最後因犯罪而被送往男童院. 他一直逃避社會現實的壓逼, 但絕不是自我墜落, 放逐自己. 而在找到"電影", "文化"的心靈避難所, 便是逃往那裡也對此死抱不放. 是少年對自由, 理想的執着? 還是每一個人成長的必經階段?

看見少年安坦因仰慕法國大文豪巴爾扎克的小說, 偷偷將他照片收到自己的抽櫃, 點上洋燭紀念, 結果引起小火而被打, 筆者雖因此忍俊不禁, 但也實在是感動的.

看見少年安坦因仰慕法國大文豪巴爾扎克的小說, 偷偷將他照片收到自己的抽櫃, 點上洋燭紀念, 結果引起小火而被打, 筆者雖因此忍俊不禁, 但也實在是感動的.雖然只是跟踪少年安坦作第一人稱的敍述, 但故事進展自然而又屢屢奇峰突出, 出人意表, 那細膩的細節描述雖不顯眼, 但尾段融合起來便顯出雄渾深度, 演奏出一章少年成長的叛逆詩歌. 看看安坦乘着囚車前往男童院的一幕吧! 他隔着囚車鐵窗, 看着漸漸遠去, 他曾有過快樂時光的戲院, 流下了片中唯一的一滴眼淚. 想起他之前和父母開心進該戲院的場景, 實在令人不禁撫然.

"四百擊"的故事性其實不是很強, 原因之一, 是因為它的情節, 很多都來自杜魯福本人的少年遭遇, 所以十分零碎, 但也極具真實感以及生活感. 有些情節, 如主角安坦.但奴是一名私生子, 母親本不想把他生下來, 後來被外婆說服了才打消了墮胎的念頭, 又如他後來的父親只是他的養父而已, 以及安坦偷東西、逃學、 被抓進少年教導所等等......全都是杜魯福的親身經歷!

但難得的是杜魯福拍來, 一點 也不煽情, 也沒有半點自憐. 影片起用了年僅十四歲的小演員尚-比埃. 里奧飾演安坦. 但奴. 他的天才表現, 加上杜魯福的細緻刻劃, 使安坦.但奴成為電影 史上最教人難忘的一個反叛少年: 在反叛的外表下, 是一顆既脆弱、且孤獨的小心靈.

該男孩於1959年在數百候選者中脫穎而出, 主演了"四百擊"後一舉成名. 從此更成為杜魯福的愛將, 由"四百擊"的童星, 至成年後的"隔牆花"共五部電影, 儼然是杜魯福電影中的"安坦連奴"系列. 身為從數百人中的突圈者, 他的面孔完美地散發出杜魯福電影所需要的氣質.

演技方面更不用說了, 不要說他後期的作品, 單單看他這部"四百擊"便可略知一二了.

演技方面更不用說了, 不要說他後期的作品, 單單看他這部"四百擊"便可略知一二了.他將心裡純真, 但在四周環境所逼下叛逆社會的少年安坦演得入木三分, 在一張稚氣純真的面孔下, 眼神隱隱訴說着苦衷與無奈, 這真的是要天賦的樣貌了. 令筆者印象難忘的是, 安坦在"四百擊"的尾聲中, 被一位心理醫生詣問其背景, 他雖然只有十一歲, 但與醫生之間妙問妙答實在精彩, 安坦剖白時趣怪的表情無疑肯定了杜魯福的眼光.

"四百擊"完成後代表法國參加同年的康城電影節, 奪得了最佳導演大獎, 正式奠定了杜魯福和新浪潮導演們,如查布洛(Claude Chabrol)、尚盧 .高達 (Jean-Luc Godard) 、 伊力 .盧馬 (Eric Rohmer) 等的地位和影響力. 在這之前, 這些新浪潮作者都是影評人, 並都在甚受年輕知識分子歡迎的電影雜誌"電影筆記"上寫過文章. 他們猛烈抨擊當時法國影壇十分流行的片廠式電影. 這些電影大多以古代宮闈做背景, 製作周期耗時, 並只靠巨額投資、 有把握的明星、 和堆砌經營的故事情節來吸引觀眾. 他們強調電影應具備導演的個人風格.

"四百擊"完成後代表法國參加同年的康城電影節, 奪得了最佳導演大獎, 正式奠定了杜魯福和新浪潮導演們,如查布洛(Claude Chabrol)、尚盧 .高達 (Jean-Luc Godard) 、 伊力 .盧馬 (Eric Rohmer) 等的地位和影響力. 在這之前, 這些新浪潮作者都是影評人, 並都在甚受年輕知識分子歡迎的電影雜誌"電影筆記"上寫過文章. 他們猛烈抨擊當時法國影壇十分流行的片廠式電影. 這些電影大多以古代宮闈做背景, 製作周期耗時, 並只靠巨額投資、 有把握的明星、 和堆砌經營的故事情節來吸引觀眾. 他們強調電影應具備導演的個人風格.  所以他們自己做了導演後, 便都用他們的攝影機, 以一種"自然"的方式來記錄劇情或是人物 , 因為多是外景, 所以拍攝時也多使用自然光和手提攝影機, 跟著主角移動的鏡 頭時常出現, 有些類似記錄片或是新聞片. 新浪潮導演的另一種風格則是使用長 鏡頭, 即連續性地進行拍攝, 中間不用剪接, 結果是使電影往往帶有一份強烈的 記錄性和傳記的色彩. 杜魯福便曾這樣說:”應當以另一種精神來拍攝另一種事物, 應當拋開昂貴的攝影棚, 應當到街頭甚至真正的住宅中去拍攝......”

所以他們自己做了導演後, 便都用他們的攝影機, 以一種"自然"的方式來記錄劇情或是人物 , 因為多是外景, 所以拍攝時也多使用自然光和手提攝影機, 跟著主角移動的鏡 頭時常出現, 有些類似記錄片或是新聞片. 新浪潮導演的另一種風格則是使用長 鏡頭, 即連續性地進行拍攝, 中間不用剪接, 結果是使電影往往帶有一份強烈的 記錄性和傳記的色彩. 杜魯福便曾這樣說:”應當以另一種精神來拍攝另一種事物, 應當拋開昂貴的攝影棚, 應當到街頭甚至真正的住宅中去拍攝......”所以說, "新浪潮"是一個製片方式, 也是一種電影槪念的革命.

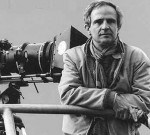

法蘭索瓦.杜魯福, 1932年2月6日生於巴黎, 在納粹統治下渡過了他的童年, 十 四歲失學, 到工廠裡做工, 但除了書本和電影, 他對其他事物似乎都不感興趣. 十五歲時, 他成立了自己的電影會, 可惜理財不善, 結果債台高築而被關進感化 院. 在感化院裡, 他終於忍不住寫信給他最敬仰的影評人安德烈. 巴贊 (André Bazin).

巴贊很欣賞他的才華, 把他從感化院中救了出來, 介紹他到文化機構裡工作. 十九歲, 杜魯福失戀, 帶著悵惘的心情去服兵役, 後來又因逃跑而再度入獄. 巴贊第二次把他救出來, 時維1953年. 巴贊鼓勵他在自己創辦的"電影筆記"中撰寫影評. 憑著激烈的言辭, 杜魯福很快成為全巴黎要求最苛刻、筆鋒最凌厲的影評人。

巴贊很欣賞他的才華, 把他從感化院中救了出來, 介紹他到文化機構裡工作. 十九歲, 杜魯福失戀, 帶著悵惘的心情去服兵役, 後來又因逃跑而再度入獄. 巴贊第二次把他救出來, 時維1953年. 巴贊鼓勵他在自己創辦的"電影筆記"中撰寫影評. 憑著激烈的言辭, 杜魯福很快成為全巴黎要求最苛刻、筆鋒最凌厲的影評人。1955年, 杜魯福以16釐米拍成第一部短片作品"探 訪"(Une Visite) , 次年擔 任義大利導演羅西里尼 (Roberto Rosellini) 的助導, 兩年後再以"頑 童 們"(Les Mistons) 奪得德國曼咸影展大獎. 1959年, 年僅27歲的杜魯福以首部長 篇劇情片”四 百 擊”(The 400 Blows) 輕取康城電影節最佳導演獎. 以後的, 便都是歷史了.

1984年, 52歲的杜魯福因腦癌病逝, 終其27年的電影生涯中, 共完成了21部長片和4部短片.