2006年03月16日

靈魂之驅歌 --- 悲慘世界

前夜, 筆者真的忍不住, 有點"眼濕濕". 是的, 一個廿二歲的大男人哭起來實在難為情, 但筆者深信, 便是任何人看到"悲慘世界"的最後一章, 如果他還有一點人性, 還有一點良知, 是不會吝惜淚水的. 如果眼淚能分擔內心的悲痛, 能彰顯人類的善良, 能歌頌仁愛的偉大, 那便讓它流出來吧.

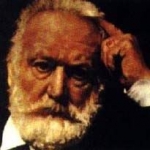

十八, 十九世紀的交接期, 是西方一段萬代流芳的歷史. 1789年7月14日, 文明進步的光輝由巴士底監獄向全世界四射. 舊制度崩潰, 新世界建立. 長達數世紀的壓逼, 階層, 不公平, 歧視以及仇恨, 將舊社會一步步推向邊緣, 也一步步推向重生. 然而這麼大規模, 激烈的改革, 是一定會高低起跌, 路途險阻的. 如法國大革命, 便不只1789年那驚天動地的幾個月. 期後的共和政府, 拿破崙封帝, 波旁王朝復辟, 二次革命等也包含其中. 連綿四十多年, 在觀念衝擊, 社會動盪下, 孕育了西方多位大文豪, 在大時代留下了數十本不朽的文學巨著. 十九世紀法國的雨果 (Victor Hugo) 便是其中之一.

十八, 十九世紀的交接期, 是西方一段萬代流芳的歷史. 1789年7月14日, 文明進步的光輝由巴士底監獄向全世界四射. 舊制度崩潰, 新世界建立. 長達數世紀的壓逼, 階層, 不公平, 歧視以及仇恨, 將舊社會一步步推向邊緣, 也一步步推向重生. 然而這麼大規模, 激烈的改革, 是一定會高低起跌, 路途險阻的. 如法國大革命, 便不只1789年那驚天動地的幾個月. 期後的共和政府, 拿破崙封帝, 波旁王朝復辟, 二次革命等也包含其中. 連綿四十多年, 在觀念衝擊, 社會動盪下, 孕育了西方多位大文豪, 在大時代留下了數十本不朽的文學巨著. 十九世紀法國的雨果 (Victor Hugo) 便是其中之一.

上回完成了托爾斯泰的"戰爭與和平"的旅途, 接着便開始了雨果登峰造極之作: "悲慘世界"的歷程. 善用地鐵坐着納悶的時間, 花了兩個月, 總算走畢全程, 可以下筆寫一寫感想, 推薦一下給各位讀者.

"悲慘世界"是法國浪漫派文學的中流砥柱, 共五部, 約一百二十萬字. 整本書可以說是主角冉再讓傳奇的一生. 他由一個偷了一條麵包而被判當終身的苦役犯, 越獄後碰見主教深受感動, 改邪歸正; 到海邊城市憑自己努力成為大廠家, 升至市長. 再因保護救人而再陷監牢, 期後為救出他當市長時, 被一可憐婦人所托孤的小女孩, 他再次越獄. 之後與該女孩: 珂賽特相依為命; 直至老年時, 他仍不顧身救出參與巴黎"六月革命"的另一男主角, 珂賽特的意中人: 馬呂斯. 儘管一生背負"苦役犯"越獄的罪名, 但至死時仍堅守主教教晦, 面對良心, 無愧天地, 犠牲自己, 成就了珂賽特一生的幸福.

"悲慘世界"是法國浪漫派文學的中流砥柱, 共五部, 約一百二十萬字. 整本書可以說是主角冉再讓傳奇的一生. 他由一個偷了一條麵包而被判當終身的苦役犯, 越獄後碰見主教深受感動, 改邪歸正; 到海邊城市憑自己努力成為大廠家, 升至市長. 再因保護救人而再陷監牢, 期後為救出他當市長時, 被一可憐婦人所托孤的小女孩, 他再次越獄. 之後與該女孩: 珂賽特相依為命; 直至老年時, 他仍不顧身救出參與巴黎"六月革命"的另一男主角, 珂賽特的意中人: 馬呂斯. 儘管一生背負"苦役犯"越獄的罪名, 但至死時仍堅守主教教晦, 面對良心, 無愧天地, 犠牲自己, 成就了珂賽特一生的幸福.

要說的東西實在太多, 筆者也唯有忍痛擇其精要者述之. 坊間一般的評論是集中在主角, 那三四人的角色探討, 並研究其表達的人生哲學, 生活意義. 筆者不便重覆, 便將焦點放在雨果創作此鉅著的目的, 以及其故事情節的背景分析.

雨果 (1808 – 1885) 在法國大革命時期出世, 童年及成長時期親眼看見革命中社會的變遷, 一生經歷了漫長而動盪的歲月. 他承繼了法國十九世紀四十年代初, 那股關心社會低下階層, 窮苦百姓的文學潮流, 綜合自己的人生經歷, 在六十歲時花費十四年時間寫下這本巨作. 書中作者以華麗的筆觸, 恢宏的氣魄, 無邊的想像力, 一頁一頁地道出革命時期的法國貧苦大眾的生活. 在史詩的格局下, 幾條配角的支線, 如芳汀, 沙威, 德納第, 珂賽特, 馬呂斯等, 環繞着主角冉再讓的一生, 並從這些角色的所思所想所做的事情中, 表達其大時代的醜惡混亂.

雨果 (1808 – 1885) 在法國大革命時期出世, 童年及成長時期親眼看見革命中社會的變遷, 一生經歷了漫長而動盪的歲月. 他承繼了法國十九世紀四十年代初, 那股關心社會低下階層, 窮苦百姓的文學潮流, 綜合自己的人生經歷, 在六十歲時花費十四年時間寫下這本巨作. 書中作者以華麗的筆觸, 恢宏的氣魄, 無邊的想像力, 一頁一頁地道出革命時期的法國貧苦大眾的生活. 在史詩的格局下, 幾條配角的支線, 如芳汀, 沙威, 德納第, 珂賽特, 馬呂斯等, 環繞着主角冉再讓的一生, 並從這些角色的所思所想所做的事情中, 表達其大時代的醜惡混亂.雨果曾明言: "我要揭露的是, 法律和習俗所造成的社會壓迫, 如何在文明鼎盛期把人間變成地獄, 使理當幸福的人生, 橫遭慘禍. 只要這世界上還有愚昧與悲慘, 那麼, 像本書這樣的作品, 也許不會是沒有用的吧!"

(1868年1月1日於奧特維別墅)

如同托爾斯泰一樣, 在適當的過場情節, 或面對角色內心矛盾時, 作者便會鉅細無遺地寫下自己的想法以及價值觀. 從這些長達數頁至數十頁的描述中, 可清楚知道作者是一位充沛正義感, 強烈而真誠的人道主義者. 他對當時的政治, 社會, 宗教, 人性等各種問題均寫下了詳細, 震撼人心的見解. 在筆者眼中, 這些描述情節已是人生以及社會問題的哲學層面, 是一個走過了血淚大時代的老人, 一字一句地寫出來的人生智慧, 筆者每到那些章節, 總是忍不住反覆思考的. 別人說這是一部關於下層人民痛苦處境, 最強而有力, 最真摯動人的傑作, 筆者是亳不懷疑的.

如同托爾斯泰一樣, 在適當的過場情節, 或面對角色內心矛盾時, 作者便會鉅細無遺地寫下自己的想法以及價值觀. 從這些長達數頁至數十頁的描述中, 可清楚知道作者是一位充沛正義感, 強烈而真誠的人道主義者. 他對當時的政治, 社會, 宗教, 人性等各種問題均寫下了詳細, 震撼人心的見解. 在筆者眼中, 這些描述情節已是人生以及社會問題的哲學層面, 是一個走過了血淚大時代的老人, 一字一句地寫出來的人生智慧, 筆者每到那些章節, 總是忍不住反覆思考的. 別人說這是一部關於下層人民痛苦處境, 最強而有力, 最真摯動人的傑作, 筆者是亳不懷疑的. 如書中前部芳汀的經歷已令筆者思之惻然. 那本來美麗動人, 青春活力的少女, 因未婚懷孕而被逼將女嬰寄宿於旅館, 自己走至小鎮拚命工作, 但社會對女性的壓迫, 階層的歧視令她生活每況愈下, 為了那寄託遠方的女兒, 她賣掉頭髮, 漸漸連潔白的牙齒也賣掉, 最後淪落紅塵. 而冉再讓不過是偷了一條麵包, 便被這個無理可怕的法律制度判了終生苦役. 便是後來重新做人, 見義勇為, 也因迂腐的社會觀念, 不平的法律制度而無法改過自身. 那由人設立的法律制度, 被人奉為至高無上, 卻原來成了歪曲人性的醜陋工具. 人心的各種貪念醜惡, 也在書中被深入剖析, 表露無遺. 這是值得我們在夜深反思的.

如書中前部芳汀的經歷已令筆者思之惻然. 那本來美麗動人, 青春活力的少女, 因未婚懷孕而被逼將女嬰寄宿於旅館, 自己走至小鎮拚命工作, 但社會對女性的壓迫, 階層的歧視令她生活每況愈下, 為了那寄託遠方的女兒, 她賣掉頭髮, 漸漸連潔白的牙齒也賣掉, 最後淪落紅塵. 而冉再讓不過是偷了一條麵包, 便被這個無理可怕的法律制度判了終生苦役. 便是後來重新做人, 見義勇為, 也因迂腐的社會觀念, 不平的法律制度而無法改過自身. 那由人設立的法律制度, 被人奉為至高無上, 卻原來成了歪曲人性的醜陋工具. 人心的各種貪念醜惡, 也在書中被深入剖析, 表露無遺. 這是值得我們在夜深反思的. 書中也有不少大場面的描寫, 如滑鐵盧戰役以及巴黎的"六月革命", 其細節的刻畫是令人讚嘆的. 如沒記錯, 這是筆者至今看過最詳細關於滑鐵盧戰役的描述, 小至士兵對談, 大至整軍衝鋒陷陣, 均令人看得驚心動魄. 以及將"六月革命"對比先前革命的不同之處, 探思革命的本質來源等等, 令筆者自身也受了不少衝擊, 實在受益不盡.

書中也有不少大場面的描寫, 如滑鐵盧戰役以及巴黎的"六月革命", 其細節的刻畫是令人讚嘆的. 如沒記錯, 這是筆者至今看過最詳細關於滑鐵盧戰役的描述, 小至士兵對談, 大至整軍衝鋒陷陣, 均令人看得驚心動魄. 以及將"六月革命"對比先前革命的不同之處, 探思革命的本質來源等等, 令筆者自身也受了不少衝擊, 實在受益不盡.在各種的苦難, 困境, 絕望之中; 作者肯定了良心的價值, 正義的真義, 真誠的可貴. 在這本被稱為"苦難時代中高貴靈魂之謳歌"之中, 人性良善的靈魂在黑暗苦難的舞台上翩翩起舞, 跨時越代; 時至廿一世紀的今天, 光輝不滅. 經過數十幕感人心肺的演出, 在書中最後一章的高潮, 她也用盡她的力量, 舞出了最動人的舞姿!

"上帝永遠存在於人的心裡, 這是真正的良心, 它禁止火星熄滅, 它命令光記住太陽. 人性必勝, 人心不滅, 這一光輝現象, 可能是我們內心最壯麗的奇蹟."

(Victor Hugo)

是一本不朽的鉅著!

2005年12月23日

人間鉅著 --- 戰爭與和平

第一次寫書評, 不同於普通時事評論或電影評論, 用心看一本書是要用相當多時間的, 慢慢細味, 心領神會, 方能寫得較像樣的評論. 但與其說是評論, 倒不如說是推薦文, 因為相比這些著作作者的想像力, 其文學深度相比, 筆者的書寫功力不過是其皮毛中的小毛, 是沒有資格寫什麼"評論"去審核先輩的傑作, 但推薦一下給各位讀者, 倒是可以的.

書評產量少而難寫, 但文學作為人類文化中的骨幹, 筆者喜歡電影, 喜歡文化, 是沒有理由不喜歡文學的. 故筆者將盡力看多點書, 寫多點文章. 同樣是表達人類的感情, 有人說過: “如影像表達的是震撼, 那文字表達的, 便是深度.” 一些文學鉅著便是如此, 往往會花好十多頁帶領讀者去思考, 反思人性的本質. 看完一本書, 猶如給了腦子一個文化哲學的洗禮, 開展了一個你所沒有想像過的世界. 所以首先不要怕, 只看前言後記, 直覺找對了, 便不要理會其厚度, 只管打開第一頁, 作者自會帶領你走過整個旅程的.

在十八, 十九世紀的交接期間, 拿破崙時代的歐洲. 因為社會被舊制度(君主以及宗教制度)壓逼到一個接近崩潰的情況, 是故革命思想百花齊放. 除了造就了一個拿破崙出來, 這樣充滿矛盾爭扎的社會也大大刺激了當時的歐洲作家, 透過小說探討時弊, 探討真理, 探討人性的本質. 就這樣, 在短短的數十年, 在地球上一個小小的歐洲, 成就了十多位萬世留芳的大文豪, 留下了多部震古爍今, 散發着人類文明光輝的鉅著. 筆者有幸拜讀了其中一本: 托爾斯泰的<<戰爭與和平>>.

在十八, 十九世紀的交接期間, 拿破崙時代的歐洲. 因為社會被舊制度(君主以及宗教制度)壓逼到一個接近崩潰的情況, 是故革命思想百花齊放. 除了造就了一個拿破崙出來, 這樣充滿矛盾爭扎的社會也大大刺激了當時的歐洲作家, 透過小說探討時弊, 探討真理, 探討人性的本質. 就這樣, 在短短的數十年, 在地球上一個小小的歐洲, 成就了十多位萬世留芳的大文豪, 留下了多部震古爍今, 散發着人類文明光輝的鉅著. 筆者有幸拜讀了其中一本: 托爾斯泰的<<戰爭與和平>>. 當年的俄國是盛產這些作家的其中一個國家, 最著名有三位: 托爾斯泰, 陀思妥耶夫斯基以及屠格烈夫. 其中以托爾斯泰較善於駕馭大場面, 寫下了數本氣勢磅礡的史詩巨構, 尤以<<戰爭與和平>>為其代表作. 其內容龐大, 主要分為三條主線交叉平行描述, 讀者會跟着那幾個大家庭(不只是人物, 還是家庭裡的各成員)走進那個動盪不安, 戰禍連連的年代, 親身體驗當時貴族外強中乾的荒謬生活, 貧苦大眾的悲慘世界, 各國政府的混亂矛盾, 參與拿破崙征俄八年間的三場浩瀚戰役. 請相信筆者, 這將是一本比現在任何一本歷史課本都更要好看, 更要真實的歷史書, 有什麼歷史課可以令你如置身其中而心情隨着社會時局的變遷而起伏不定呢? (右上圖是當年代的沙皇亞歷山大一世肖像; 左下圖為托爾斯泰的著名肖像.)

當年的俄國是盛產這些作家的其中一個國家, 最著名有三位: 托爾斯泰, 陀思妥耶夫斯基以及屠格烈夫. 其中以托爾斯泰較善於駕馭大場面, 寫下了數本氣勢磅礡的史詩巨構, 尤以<<戰爭與和平>>為其代表作. 其內容龐大, 主要分為三條主線交叉平行描述, 讀者會跟着那幾個大家庭(不只是人物, 還是家庭裡的各成員)走進那個動盪不安, 戰禍連連的年代, 親身體驗當時貴族外強中乾的荒謬生活, 貧苦大眾的悲慘世界, 各國政府的混亂矛盾, 參與拿破崙征俄八年間的三場浩瀚戰役. 請相信筆者, 這將是一本比現在任何一本歷史課本都更要好看, 更要真實的歷史書, 有什麼歷史課可以令你如置身其中而心情隨着社會時局的變遷而起伏不定呢? (右上圖是當年代的沙皇亞歷山大一世肖像; 左下圖為托爾斯泰的著名肖像.) 人物眾多, 但作者舉重若輕地逐個有條理地描述其性格經歷, 要令讀者不覺冗長混亂, 是難度極高的一件事, 但托爾斯泰便是這樣輕鬆地應付下來, 不但如此, 他還從中加入了不少角色間的自我反思, 這是這本鉅著最為精彩的部份. 因為與其說是小說情節的需要, 倒不如說這是作者的自我思考過程, 你能想像在一場浩瀚戰役的前線, 一位即將衝鋒陷陣的上尉, 在腦中思考着自己生存的意義, 對自己心愛的人的愛情; 這些極富深度的人性哲學思考, 往往會佔領洋洋十多頁, 試問讀者追隨着這些不停深入的文字, 不停的被作者質問自身的想法觀念, 心靈又怎能不受震撼呢? 用心將這本小說看完一次, 猶如經歷過一場大戰役的老兵一樣, 是會對人生有新的想法, 新的解釋的.

人物眾多, 但作者舉重若輕地逐個有條理地描述其性格經歷, 要令讀者不覺冗長混亂, 是難度極高的一件事, 但托爾斯泰便是這樣輕鬆地應付下來, 不但如此, 他還從中加入了不少角色間的自我反思, 這是這本鉅著最為精彩的部份. 因為與其說是小說情節的需要, 倒不如說這是作者的自我思考過程, 你能想像在一場浩瀚戰役的前線, 一位即將衝鋒陷陣的上尉, 在腦中思考着自己生存的意義, 對自己心愛的人的愛情; 這些極富深度的人性哲學思考, 往往會佔領洋洋十多頁, 試問讀者追隨着這些不停深入的文字, 不停的被作者質問自身的想法觀念, 心靈又怎能不受震撼呢? 用心將這本小說看完一次, 猶如經歷過一場大戰役的老兵一樣, 是會對人生有新的想法, 新的解釋的.但更重要的是, 作者絕對不是單一的對人性作思考, 他還對由人性所引發的各歷史事件作了另一角度的解釋, 對現代通俗的歷史描述作了狠狠的批評. 很多時在每一個將要描述的歷史事件的章節開頭, 作者便會將自己的想法仔細無遺地寫下, 將一些普通歷史的謬誤批評得體無完膚, 看後又實在不能不承認作者對資料收集的詳細, 佩服其獨特的見解深度, 很多時候, 筆者都不禁覺得作者的講法是比筆者過往看過的歷史描述更為接近真相. 文學鉅著便是有這樣的功力, 是可令人深深折服的.

<<戰爭與和平>>所探討的, 不完全是"戰爭"以及"和平"的本質, 其對各場戰役的描述反思, 其實只佔全書的三分之一左右. 作者想說的, 是藉着戰亂紛飛的大時代, 帶領各讀者作對人類整體文化觀念的思考, 那是極為全面的. 多變激烈的愛情, 感動人心的親情, 患得患失的友誼, 震懾人心的愛國情操等; 有精微的人性觀, 也有恢宏的歷史觀. 作為一本人類文化的瑰寶, 這本小說是當之無愧的. (右圖是托爾斯泰的年青肖像, 很罕見的ar!)

<<戰爭與和平>>所探討的, 不完全是"戰爭"以及"和平"的本質, 其對各場戰役的描述反思, 其實只佔全書的三分之一左右. 作者想說的, 是藉着戰亂紛飛的大時代, 帶領各讀者作對人類整體文化觀念的思考, 那是極為全面的. 多變激烈的愛情, 感動人心的親情, 患得患失的友誼, 震懾人心的愛國情操等; 有精微的人性觀, 也有恢宏的歷史觀. 作為一本人類文化的瑰寶, 這本小說是當之無愧的. (右圖是托爾斯泰的年青肖像, 很罕見的ar!)這千多字實在只是對這本小說極其膚淺的簡述, 不過是一家之說, 其真正的內涵精蘊, 還是要交由讀者自己在夜深人靜時, 開着枱燈, 拿起書, 慢慢一字一行地領會的. 筆者已經完成了俄國<<戰爭與和平>>的旅程, 實在衷心感激托爾斯泰帶給筆者一個思想的新天地, 給予筆者人生一個全新的深度. (下圖為托爾斯泰筆耕時的肖像)

現在筆者已開始了另一段旅程, 今次地方要轉一轉, 由俄國南下, 來到了人類的感性文化搖籃---法國. 看的是另一個同期的大文豪: 雨果的<<悲慘世界>>.