2008年08月06日

論"評論": 尾談話劇之困境

各位如有細心觀看筆者的blog, 相信會很容易發現一點: 那就是不論對侍電影, 話劇還是書本小說, 筆者均是讚譽稱許居多, 不滿批評很少 (哈~ 恰恰與香港評論界背道而馳~). 看完筆者那數千字介紹, 好像沒有缺點似的. 反而筆者狠批猛罵的文字, 只會出現在"論盡天下事"一欄.

各位如有細心觀看筆者的blog, 相信會很容易發現一點: 那就是不論對侍電影, 話劇還是書本小說, 筆者均是讚譽稱許居多, 不滿批評很少 (哈~ 恰恰與香港評論界背道而馳~). 看完筆者那數千字介紹, 好像沒有缺點似的. 反而筆者狠批猛罵的文字, 只會出現在"論盡天下事"一欄.為甚麼? 一件作品真的沒有缺點嗎? 當然不會! 坦白說, 若筆者是有心找尋的話, 對以寫過的影評, 劇評, 書評等等, 均可以另外寫出也是數千字的"負面"評論, 問題是: 那有甚麼意義呢?

挑出錯處, 作出批評, 其實是我們的天性來的 (<--可就是反叛性). 年少時, 這的確是我們學習培養獨立思考的方法. 可是成長後, 我們往往利用這個方法去作為顯示自己能力的手段 (<-- 也就是: "你睇我幾勁~"). 每當看見別人因為受批評而不快時, 我們只需一句: "我目的也是為你好呀~ 有批評才有進步的~"......

挑出錯處, 作出批評, 其實是我們的天性來的 (<--可就是反叛性). 年少時, 這的確是我們學習培養獨立思考的方法. 可是成長後, 我們往往利用這個方法去作為顯示自己能力的手段 (<-- 也就是: "你睇我幾勁~"). 每當看見別人因為受批評而不快時, 我們只需一句: "我目的也是為你好呀~ 有批評才有進步的~"......看上去是多麼合理, 但......是真的嗎?

世上沒有完美的事, 有優點也就有缺點. 原來在讚許與批評之間的, 是我們喜歡與否的主觀情感, 也就是喜歡便讚賞, 不喜歡便批評, 是一點都不客觀的. 評論家高明一點, 他們會好處壞處各舉一半, 看上去便"客觀"得多. 總括而言, "評論"這回事, 是自我需要多於真心想對方進步的. (<--- 當然包括筆者自己, 筆者老早於第一篇寫了: 寫blog寫評論, 是為了整理記錄自己的思想, 閒來重讀自我欣賞一番, 其他人怎麼想, 幹他娘的~ 關老子什麼事~)

世上沒有完美的事, 有優點也就有缺點. 原來在讚許與批評之間的, 是我們喜歡與否的主觀情感, 也就是喜歡便讚賞, 不喜歡便批評, 是一點都不客觀的. 評論家高明一點, 他們會好處壞處各舉一半, 看上去便"客觀"得多. 總括而言, "評論"這回事, 是自我需要多於真心想對方進步的. (<--- 當然包括筆者自己, 筆者老早於第一篇寫了: 寫blog寫評論, 是為了整理記錄自己的思想, 閒來重讀自我欣賞一番, 其他人怎麼想, 幹他娘的~ 關老子什麼事~)"有批評才有進步", 其實是一句大廢話來的.

社會的變革, 藝術的創作, 科學的進步, 從來都是因為人的好奇, 憤怒 (<--- 對現狀不滿) 及創意而來的. 來自別人的批評提點? 恕筆者孤陋寡聞, 人類歷史上是未有出現過的.

社會的變革, 藝術的創作, 科學的進步, 從來都是因為人的好奇, 憤怒 (<--- 對現狀不滿) 及創意而來的. 來自別人的批評提點? 恕筆者孤陋寡聞, 人類歷史上是未有出現過的.閣下可能會想: 那當年唐太宗的"貞觀之治", 不是因為有魏徵的忠言直諌才發生的嗎? 是嗎? 再想深一點吧......

說到尾其實都是要看那位做皇帝的. 是治國之材的, 胸襟廣闊, 當然甚麼什麼意見都容得下, 不要說是魏徵, 便是一個芝麻官的意見他也是會聽的: 一切是因為他想建功立業, 是他對自己, 對國家現狀的憤怒; 要是皇帝沒有火, 那便是一百個魏徵, 一萬個批評, 皇帝理你也傻, 老早酒池肉林去也.

說到尾其實都是要看那位做皇帝的. 是治國之材的, 胸襟廣闊, 當然甚麼什麼意見都容得下, 不要說是魏徵, 便是一個芝麻官的意見他也是會聽的: 一切是因為他想建功立業, 是他對自己, 對國家現狀的憤怒; 要是皇帝沒有火, 那便是一百個魏徵, 一萬個批評, 皇帝理你也傻, 老早酒池肉林去也.若說對科學, 對社會現象的批評還可以用理性衡量, 那對藝術創作的批評, 便完全站不住腳了. 好像: "這幅畫畫得很差.", "這首音樂很難聽.", "他的演技沒有進步"......這些批評其實全都是沒有準則衡量, 又或者就算有, 都是一些非常主觀, 非常個人的準則.

坐在冷氣大廳, 吃著爆谷, 看著電影, 每當見到演員的表情有點生硬, 不太有感染力, 便輕輕一句: "這個演得不好." 彈指間, 便將這位演員所付出過的努力抹殺; 畫家傾盡心血將感情注入其作品, 路人甲走過, 看不明白, 感染不到一點感情, 輕輕一句: "是亂畫的嗎?"; 莫札特當年為畫劇所編的曲目, 更是被一班衛道之士評為"傷風敗俗的劣等之作"......

坐在冷氣大廳, 吃著爆谷, 看著電影, 每當見到演員的表情有點生硬, 不太有感染力, 便輕輕一句: "這個演得不好." 彈指間, 便將這位演員所付出過的努力抹殺; 畫家傾盡心血將感情注入其作品, 路人甲走過, 看不明白, 感染不到一點感情, 輕輕一句: "是亂畫的嗎?"; 莫札特當年為畫劇所編的曲目, 更是被一班衛道之士評為"傷風敗俗的劣等之作"......"評論"這東西, 對藝術創作的進步真的有貢獻嗎?

筆者不是說別人的意見沒有用處, 始終多一個角度, 多一點資訊也是好的, 筆者只是想強調, 別人的評論, 絕對不會是人類前進的主要動力, 若在藝術的層面上考慮, 那甚至是沒有貢獻的.

張五常教授前些時候曾在其散文中提過一段令筆者難忘的說話, 請容筆者原文輯錄記於下:

"英國數學大師凱迪 (G. H. Hardy) 多年前出版過一本小書, 題為"一個數學家的自白" (A Mathematician’s Apology), 起筆的第一段常被學術界提及: 哲理湛深, 文采煥然. 我曾經翻譯發表過, 這裡先英後中地再饕讀者:

"英國數學大師凱迪 (G. H. Hardy) 多年前出版過一本小書, 題為"一個數學家的自白" (A Mathematician’s Apology), 起筆的第一段常被學術界提及: 哲理湛深, 文采煥然. 我曾經翻譯發表過, 這裡先英後中地再饕讀者:"It is a melancholy experience for a professional mathematician to find himself writing about mathematics. The function of a mathematician is to do something, to prove new theorems, to add to mathematics, and not to talk about what he or other mathematicians have done. Statesmen despise publicists, painters despise art-critics, and physiologists, physicists, or mathematicians have usually similar feelings; there is no scorn more profound, or on the whole more justifiable, than that of the men who make for the men who explain. Exposition, criticism, appreciation, is work for second-rate minds."

中譯如下:

中譯如下:"一個職業數學家寫關於數學的事是悲哀的. 數學家的本分是做點什麼, 創出一些新的公理, 替數學增加一點, 而不是談論自己或其他數學家做了些什麼. 政治人物鄙視評論政治的人, 畫家鄙視藝術評論者, 生理學家, 物理學家, 或數家家通常都有類似的感受. 沒有任何嘲笑, 能比創作者對解釋者的嘲笑來得深奧, 或在整體上更為合理. 闡釋, 批評, 欣賞, 都是只有二等腦子的人的工作."

好一句”"闡釋, 批評, 欣賞, 都是只有二等腦子的人的工作"! 比筆者說得更直接, 更到位.

好一句”"闡釋, 批評, 欣賞, 都是只有二等腦子的人的工作"! 比筆者說得更直接, 更到位.這一段文字實在對筆者影響甚深, 令原本只是寫寫評論的筆者實在過不了自己一關, 若只懂評論別人而自己沒有任何創作, 那又有甚麼說服力呢? 提起筆, 寫了自己第一篇的短篇小說: 他和她, 是一個妓女與嫖客的小故事. 接下來的, 是另一篇短篇: 她和他, 是一個女演奏家及男聽眾的故事, 格局會比第一篇宏闊, 當然兩篇同樣的, 是筆者會繼續重點男女主角的心理描寫......

長篇小說筆者也已經有了眉目, 是一個中國古代的故事, 浩瀚遼闊......沒有五六年是寫不完的......這大半年筆者一直往返深圳書城搜集該朝代的資料歷史 (香港的書店實在垃圾, 小小一個深圳卻有四個巨型書城......筆者老朋友方包相信是最清楚的~), 到了該提筆的時候, 就會寫的.

長篇小說筆者也已經有了眉目, 是一個中國古代的故事, 浩瀚遼闊......沒有五六年是寫不完的......這大半年筆者一直往返深圳書城搜集該朝代的資料歷史 (香港的書店實在垃圾, 小小一個深圳卻有四個巨型書城......筆者老朋友方包相信是最清楚的~), 到了該提筆的時候, 就會寫的.有了這些基礎, 筆者心裡也踏實不少, 可以大聲的告訴別人: 我也有自己的創作的. 我的腦子, 絕不止於二等的.

06年11月, 筆者開始寫文章, 初生之犢, 對各位導演, 各位作家, 各位創作人的作品一直心懷尊敬, 便是一些明顯為賺錢的商業作品, 筆者始終覺得可以留手的, 便不要寫得太過份, 自己幾多斤兩自己知道, 別人始終是付出過心血, 便是古惑仔系列電影, 最起碼也能讓筆者娛樂個多兩個小時吧~

06年11月, 筆者開始寫文章, 初生之犢, 對各位導演, 各位作家, 各位創作人的作品一直心懷尊敬, 便是一些明顯為賺錢的商業作品, 筆者始終覺得可以留手的, 便不要寫得太過份, 自己幾多斤兩自己知道, 別人始終是付出過心血, 便是古惑仔系列電影, 最起碼也能讓筆者娛樂個多兩個小時吧~況且寫得太尖酸刻薄, 別人只需輕輕一句: "那你又有甚麼貢獻呢?", 便足以令你啞口無言.

值得讚的地方便讚, 有改善的地方便把意見提出來, 先決的條件是: 下筆時請懷著一顆謙卑, 共同切磋的心, 才是正確的態度, 尤其是那些寫評論者自身是沒有任何創作的. 禮多人不怪, 可能該演員明明沒有這麼出色的表演, 但你讚多他幾句, 那不論怎樣看也是有鼓勵的作用, 說不定令他有動力涯下去, 真的成了一位演技派; 大加冷嘲熱諷的, 那請問閣下是否嘗試過面對鏡頭演戲? 又請問閣下是否試過周圍數十人目不轉睛地看著你演戲嗎?

值得讚的地方便讚, 有改善的地方便把意見提出來, 先決的條件是: 下筆時請懷著一顆謙卑, 共同切磋的心, 才是正確的態度, 尤其是那些寫評論者自身是沒有任何創作的. 禮多人不怪, 可能該演員明明沒有這麼出色的表演, 但你讚多他幾句, 那不論怎樣看也是有鼓勵的作用, 說不定令他有動力涯下去, 真的成了一位演技派; 大加冷嘲熱諷的, 那請問閣下是否嘗試過面對鏡頭演戲? 又請問閣下是否試過周圍數十人目不轉睛地看著你演戲嗎?若沒有, 客氣一句: 請其評論用詞檢點一些; 粗俗一句: 請你閉嘴.

你是有作出任何批評的言論自由, 但首先:

你是有作出任何批評的言論自由, 但首先:1.) 自由是有限制的. 沒有制約的自由只是一遍混亂.

2.) 法國大革命時寫下的"人權宣言", 內裡所指的言論自由, 是指推動社會進步, 促進人類文明的意見表達自由, 對於污辱, 漫駡, 引發衝突, 製造仇恨的言論, 不但沒有表達自由, 反而應該予以嚴厲限制. 只是由於何謂"促進前進", 何謂"製造仇恨"難以明文寫下, 是故才以”約定俗成”的方式存於社會大眾的道德常識.

3.) 若閣下堅持認為"個演員都唔知做乜X野~", "個導演好廢~", "個作家寫d垃圾係度扼飯食~", "個畫家係度亂咁畫, 扮哂野~"......這些”評論”都可以界定為"推動進步", "貢獻社會"的話, 那筆者只可說閣下連1789年的法國基層都不如.

3.) 若閣下堅持認為"個演員都唔知做乜X野~", "個導演好廢~", "個作家寫d垃圾係度扼飯食~", "個畫家係度亂咁畫, 扮哂野~"......這些”評論”都可以界定為"推動進步", "貢獻社會"的話, 那筆者只可說閣下連1789年的法國基層都不如.4.) 閣下可能老羞成怒, 道: "我鐘意呀~ 法律俾我講乜都得, 我係要鬧個導演呀~你吹咩~", 那閣下的學問, 收養水平已得到全面的反映. 把自己的尊嚴狠狠地扯下來怒擲筆者, 那筆者不敢不接, 唯有乖乖閉嘴, 連"請自重"都懶得說了.

在情在理, 筆者也已經將一般人擁有”可以任意批評”的言論自由反駁了. 是的, 沒有親身做過經歷過, 是沒有資格批評的.

這篇文章隔了一個月才登出來, 因為原本的題材不是寫這些的.

上一篇"離留記"的劇評, 得到了該劇女主角"慕雪姐姐"的注意, 將其引之於她的博客中, 筆者寂寂無名, 得其重視, 實在感激, 知道糊塗戲班面對香港話戲客路狹窄, 難成氣候的困難, 承諾會寫一篇如何解決此困境的文章. 上網搜集資料, 發現一般評論文章沒意思的批評多, 有貢獻的意見少, 才驚覺這個困境原來正是因為香港人自身的人文質素所促成的.

筆者當晚看完尾場寫下的文章, 除了表達自己的高興外, 還真的想寫得吸引一點, 可以令沒接觸過話劇的朋友會多點注意這個劇團的表演, 算是幫一幫手吧~ 誰不知其他評論不是寫得故意高深難明, 純粹顯示自己修為; 便是太簡單, 好說一點, 壞說一點, 純粹自我發洩.

筆者當晚看完尾場寫下的文章, 除了表達自己的高興外, 還真的想寫得吸引一點, 可以令沒接觸過話劇的朋友會多點注意這個劇團的表演, 算是幫一幫手吧~ 誰不知其他評論不是寫得故意高深難明, 純粹顯示自己修為; 便是太簡單, 好說一點, 壞說一點, 純粹自我發洩.這只會趕客走, 怎麼可能吸引別人留意話劇呢? 不論你把宣傳廣告, 刊物做得多吸引, 那也是徒然的. 既然這個評論風氣是主因, 那筆者便把題目一轉, 以之為題大寫特寫了.

魏綺珊小姐, 筆者這篇文章可能令妳失望, 因為筆者星斗市民, 對這個大風氣實在無能為力. 於這個資本主義已走到極端, 人文素質不進反退的社會, 想弄起話劇藝術實在難於登天. 筆者很不想說, 但又無法迴避, 的建議是, 既然立足於此地發展, 便唯有適應這地方的商業生活方式: 話劇宜多用幽默, 娛樂性高的題材; 重點邀請一些知名度高的嘉賓; 宣傳單張多用彩色, 封面大字簡單描述, 不能太藝術化, 主角的大頭不能少, 甚至誇張一點也是好的......

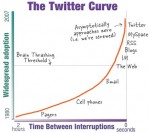

魏綺珊小姐, 筆者這篇文章可能令妳失望, 因為筆者星斗市民, 對這個大風氣實在無能為力. 於這個資本主義已走到極端, 人文素質不進反退的社會, 想弄起話劇藝術實在難於登天. 筆者很不想說, 但又無法迴避, 的建議是, 既然立足於此地發展, 便唯有適應這地方的商業生活方式: 話劇宜多用幽默, 娛樂性高的題材; 重點邀請一些知名度高的嘉賓; 宣傳單張多用彩色, 封面大字簡單描述, 不能太藝術化, 主角的大頭不能少, 甚至誇張一點也是好的...... 唉~實在是太商業的建議......筆者也不忍寫下去. 但筆者覺得糊塗戲班做得好的, 是利用了流行的facebook, blog等去加強宣傳, 這方向是絕對正確的. 筆者先前看見劇團好像覺得facebook的效果不理想, 請千萬不要這樣想!

唉~實在是太商業的建議......筆者也不忍寫下去. 但筆者覺得糊塗戲班做得好的, 是利用了流行的facebook, blog等去加強宣傳, 這方向是絕對正確的. 筆者先前看見劇團好像覺得facebook的效果不理想, 請千萬不要這樣想!在資訊爆炸的今天, 推陳出新, 過了話題性的資訊很快沒落, 可是若劇團是不斷有創作, 持久地更新資訊, 增加友網連結, 那該宣傳平台的公信力是會慢慢形成, 而且最後是會急遽長大成為劇界指標的. 千萬千萬不要被開始時的無力感所騙去! 資訊科技是一個一仗功成萬骨枯的戰場, 既然成本不高, 便千萬要挨下去, 過了開頭便行的.

是故筆者強烈建議劇團於平日定時增加其網頁, facebook或blog的資訊, 不一定是自已戲團的事, 也可以是國內國外的劇界訊息, 加強討論區的功能, 盡量匯集香港僅餘的, 少數的同好者. 這樣的力量最初幾年規模一定是小的, 有點小圈子, 但若能持久下去, 最終在開拓客源, 吸引新血的效果上會有奇效的.

是故筆者強烈建議劇團於平日定時增加其網頁, facebook或blog的資訊, 不一定是自已戲團的事, 也可以是國內國外的劇界訊息, 加強討論區的功能, 盡量匯集香港僅餘的, 少數的同好者. 這樣的力量最初幾年規模一定是小的, 有點小圈子, 但若能持久下去, 最終在開拓客源, 吸引新血的效果上會有奇效的.在香港要走話劇的路, 若不想違背自己的良心作出太商業化的宣傳, 不是不可以, 但在這個人文風氣底下, 糊塗劇班未來的路, 是長而又難行. 不過無論怎樣, 只要筆者雙手還能打字, 支持的聲音, 在這裡還是可以聽到的.

2008年05月19日

四川大地震: 國殤之日. 全國哀悼

5月12日下午2時28分, 中國四川省北部發生了黎克特制8級的大地震, 傷亡慘重, 數百萬人流離失所.

中央政府緊急救災, 三天內動員十多萬解放軍, 數萬救援人員, 近萬醫護人員急馳四川, 還有來自中國各地各省成千上萬, 各行各業, 數之不盡的自願人士前往災區救援.

地震發生不足五小時, 國務院總理温家寶已立時直飛災區, 出現於災區第一線指揮救援工作, 同時全國上下動員, 不但資訊消息渠道暢行無阻, 而且政府主動提供最新消息. 各國記者亦第一時間趕往災區, 聯同解放軍一同徒步前進......災難第四天, 更陸續接受外國救援隊入境, 國家放下了面子, 卻換取了尊嚴及讚譽.

儘管中國已擁有近十三億人口,:但"救人工作是重中之重!", 這句說話温總理說了不下十次. 便是人口再多, 也決不放棄一個生命, 也決不放棄一個孤兒. 人道主義, 人文精神第一次在中國, 由上而下地, 得到徹底展現及提昇.

改革開放三十年, 國家硬件實力得到飛躍提昇, 可是人文素質的軟實力改進卻一直舉步維艱. 而已一次罕見的嚴重天災, 若中央政府把握得時, 處理得當, 這便是中國開步前進三十年來一次巨大的軟實力轉變, 對其經濟, 政治及人文精神的影響力之大, 很可能遠遠超過目前中央政府所認知的.

筆者多次進出內地, 一直對中國發展樂觀, 是次災禍, 中央處理速度之快, 步處之恰當, 手法之開放透明, 對人文精神之重視, 均遠遠超過筆者所能想像. 筆者現在已全無疑慮, 中國改革開放之路, 雖然將來還是會有不少沙石出現, 但前進方向肯定不變, 步伐也只會加快, 絕不會向後.

中央高昂的救災信心, 堅決的保持訊息暢通的情況下, 全球華人在短短幾天內出現, 史無前例的, 空前的團結. 捐款物資源源不絕地自世界各地湧往災區.

"中國崛起"不再只是一個慨念, 而是各位在電視機前所清楚看見的. 中華大地, 是真的, 真的崛起了.

5月18日, 中國國務院發出全國指示, 定出5月19至21日三天為全國哀悼日, 也是中國建國而來第一次為人民的苦難而定出的國殤日.

筆者身為香港特區勞工處人員, 於今天下午2時28分放下手頭工作, 站立, 面向維多利亞港, 低頭, 閉眼, 默哀.

閉起雙眼, 追思之時, 外來漸漸傳來車鳴聲......一聲, 兩聲......越來越多, 越來越響......海巷也傳來船鳴聲, 連綿不斷......最後......四周......響成一片.

(P.S. 筆者也決定於為期三天的全國哀悼日內, 將此blog抹去色彩, 換上黑白色, 謹此向受難同胞致以無限哀悼.)

2007年09月12日

Elizabeth: The Golden Age (含電影預告片)

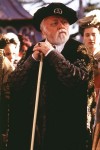

(下文所有劇照均屬於1998年電影"傳奇女王伊利莎白")

筆者長期單身, 有一點是自己都不得不承認, 那就是每當有臉蛋漂亮或身材惹火的女生走過時, 眼球實在無可避免地轉了過去. 算了~ 不會辯稱是甚麼"藝術角度, 欣賞美麗的東西", 色迷迷便是色迷迷, "咸濕"便是"咸濕", 做得出唔怕認, 筆者坦承之.

但有一點筆者絕不同意, 若是有人認為如此, 筆者是會非常生氣的. 那便是說筆者不尊重女性. 筆者一直對父權傳統極討厭, 討厭程度更甚於獨裁政制或小農社會. 絲毫不覺得這個傳統能帶來甚麼好處, 若筆者因此有所得益, 那麼其利益連帶的, 便是讓人無地自容的恥辱感.

但有一點筆者絕不同意, 若是有人認為如此, 筆者是會非常生氣的. 那便是說筆者不尊重女性. 筆者一直對父權傳統極討厭, 討厭程度更甚於獨裁政制或小農社會. 絲毫不覺得這個傳統能帶來甚麼好處, 若筆者因此有所得益, 那麼其利益連帶的, 便是讓人無地自容的恥辱感.男性"打隻"一點, 肌肉結實一點, 搬搬抬抬, 打打殺殺是沒問題的, 但若因此利用女性的母性, 施以欺壓換取權力, 不但不光彩, 更只會顯出男性自身的自卑及無能. 若自此形成傳統觀念, 更是人類社會的悲劇, 很不幸, 直至今天, 這現象仍是中外皆然.

筆者可能因為"出身好"而吃盡苦頭, 對此一直深深不忿; 是故也對"身為男性"而無形中從父權社會有所得益而深感恥辱. 要得到別人的尊重, 尤其來自女性的尊重, 從來只可靠自身的實力與氣度爭取, 這才是正道.

筆者可能因為"出身好"而吃盡苦頭, 對此一直深深不忿; 是故也對"身為男性"而無形中從父權社會有所得益而深感恥辱. 要得到別人的尊重, 尤其來自女性的尊重, 從來只可靠自身的實力與氣度爭取, 這才是正道.依靠甚麼"父權"等等簡直不知所謂, 難以明白為甚麼有人會覺得這是天公地道. (右上圖為伊利莎白一世雕像)

沒有對女性的尊重, 也就沒可能得到她們真真正正, 發自內心的尊重.

建基於此, 歷史上曾經出現過兩位女性, 是讓筆者佩服得五體投地的: 一位是中國清初孝莊皇太后, 一位是大英帝國伊利莎白女皇. (上圖為伊利莎白年青時的登基畫像)

前者為了保護兒子皇位不惜犧牲尊嚴, 飽受屈辱地改嫁. 含辛茹苦地讓順治皇帝登基, 怎料他不愛江山愛美人, 不顧母親感受毅然放棄皇位. 雖然孝莊大受打擊, 但仍全力扶助幼主, 親孫兒玄燁登位. 憑著高明的政治智慧, 寬宏的治國氣度, 協助幼主步過了一個接著一個, 大清建國初期的內憂外患. 直至康熙獨當一面後才功成身退. 沒有孝莊皇太后, 便沒有清初近百年的"康乾盛世", 讓中國國力推上頂峰.

前者為了保護兒子皇位不惜犧牲尊嚴, 飽受屈辱地改嫁. 含辛茹苦地讓順治皇帝登基, 怎料他不愛江山愛美人, 不顧母親感受毅然放棄皇位. 雖然孝莊大受打擊, 但仍全力扶助幼主, 親孫兒玄燁登位. 憑著高明的政治智慧, 寬宏的治國氣度, 協助幼主步過了一個接著一個, 大清建國初期的內憂外患. 直至康熙獨當一面後才功成身退. 沒有孝莊皇太后, 便沒有清初近百年的"康乾盛世", 讓中國國力推上頂峰.而筆者今次較想談的是後者: 伊莉莎白女皇.

她是英國晉身大英帝國的奠基人, 執政近四十五年. 少女年代因為與同父異母的瑪麗皇后發生天主教及新教的宗教衝突, 而遭軟禁四年, 及後幾經波折, 才登上帝位. 儘管如此, 她所接管的, 卻只是積弱的英國. 與中國清朝初期一樣, 同樣是內憂外患不斷. (上圖為電影中瑪麗皇后質問伊利莎白公主的情境)

外患方面, 當時十五十六世紀是西班牙海上稱霸的年代, 其"無敵艦隊"橫行大洋; 陸上則有法國強大的陸軍隔岸螫伏著. 兩個都等著在這個孤島謀取利益. 知道伊利莎白二十五歲登基, 風華正茂而又經驗幼嫩, 便不停遺使並施加壓力地向她求婚, 目的只有一個: 利用政治婚姻控制英國皇權, 間接令她淪為己國的"殖民地".

外患方面, 當時十五十六世紀是西班牙海上稱霸的年代, 其"無敵艦隊"橫行大洋; 陸上則有法國強大的陸軍隔岸螫伏著. 兩個都等著在這個孤島謀取利益. 知道伊利莎白二十五歲登基, 風華正茂而又經驗幼嫩, 便不停遺使並施加壓力地向她求婚, 目的只有一個: 利用政治婚姻控制英國皇權, 間接令她淪為己國的"殖民地". 雖然生於帝王家便需準備作此犧牲, 但依然沒法掩飾醜陋的政治, 連一個少女的愛情也不會放過的罪惡本質. 只有老弱殘兵的伊利莎白, 能對抗被強鄰魚肉的命運嗎?

內憂方面不逞多讓. 天主教及新教問題令英國人民四分五裂, 羅馬教廷的干預更令政局動盪不安. 身邊大臣各懷鬼胎, 個個看似忠實, 有的缺乏遠見, 有的野心太大, 有的只顧私利, 夾雜上皇位穩定性成疑, 暗殺事件更令伊利沙白身陷險境. 單單是身在蘇格蘭的Mary of Guise便不但擁有自己的軍隊, 更聯合法國挑戰伊利莎白的管治.

內憂方面不逞多讓. 天主教及新教問題令英國人民四分五裂, 羅馬教廷的干預更令政局動盪不安. 身邊大臣各懷鬼胎, 個個看似忠實, 有的缺乏遠見, 有的野心太大, 有的只顧私利, 夾雜上皇位穩定性成疑, 暗殺事件更令伊利沙白身陷險境. 單單是身在蘇格蘭的Mary of Guise便不但擁有自己的軍隊, 更聯合法國挑戰伊利莎白的管治.幸好伊利莎白並非孤身一人, 在親信Sir William Cecil (左上圖) 及Sir Francis Walsingham (右下圖) 的全力扶助下:

內政上, 伊利莎白總算利用"至尊法"及"統一法", 採取寬容路線把國家從宗教分裂的局面中穩定下來; 外交上, 她提供資助及武器予法王Huguenots登位, 並歸還領地Calais與法國換來兩國的和解, 讓她空出手來應付西班牙.

內政上, 伊利莎白總算利用"至尊法"及"統一法", 採取寬容路線把國家從宗教分裂的局面中穩定下來; 外交上, 她提供資助及武器予法王Huguenots登位, 並歸還領地Calais與法國換來兩國的和解, 讓她空出手來應付西班牙.對付這個海上霸權, 她暗中資助海盜, 除了增強自身的海軍實力, 也可不用擔心挑起戰爭地騷擾西班牙船隊. (西班牙若然投訴: 是海盜嗎? 我不知道啊~ 我國一向主張打擊他們的......聰明吧~)

Francis Drake便是那群海盜中的表表者, 他同時是全球第一位親身完成環繞地球的人.

1588年, 風暴終於來臨. 西班牙正式派遺由130艘戰船, 超過3萬人組成的"無敵艦隊"進攻英國.

大戰前夕, 這位一代女王沒有重裝侍衛保護, 只在裙上套上盔甲, 帶著一兩個隨從, 向在Tilbury待命出發的英軍發表了名留後世的著名演說:

大戰前夕, 這位一代女王沒有重裝侍衛保護, 只在裙上套上盔甲, 帶著一兩個隨從, 向在Tilbury待命出發的英軍發表了名留後世的著名演說: "......in the midst and heat of the battle, to live and die amongst you all; to lay down for my God, and for my kingdom, and my people, my honour and my blood, even in the dust......I know I have the body but of a weak and feeble woman; but I have the heart and stomach of a King, and of a King of England too! And I think it foul scorn that Spain or Parma or any prince of Europe should dare invade the borders of my realm......"

"......not doubting but by your obedience to my general, by your concord in the camp, and your valour in the field, we shall shortly have a famous victory over those enemies of my God, of my kingdom, and of my people!"

在這場傳奇性的戰役中, 英國首次以弱國的身份正式對抗西班牙這個強權. 在Francis Drake(右圖) 參與的帶領下, 英國艦隊大獲全勝. 從此之後, 英國一舉躍上了世界性的舞台.

在這場傳奇性的戰役中, 英國首次以弱國的身份正式對抗西班牙這個強權. 在Francis Drake(右圖) 參與的帶領下, 英國艦隊大獲全勝. 從此之後, 英國一舉躍上了世界性的舞台.除了軍事實力的迅速提昇, 文化水平也有了長足的進步, 單單一個同時期的莎士比亞已是萬世經典, 這與女皇寬容的治國氣度是緊密相連的. 是故英國綜合國力開始邁向高峰, 史稱伊利莎白的"黃金時代". (十月北美將上映98年電影"Elizabeth"的續集: "Elizabeth: The Golden Age", 先來一段較短的預告片:)

她任重道遠, 為了國家不斷作出個人犧牲. 這位號稱"童貞女皇"的君主, 一生未嫁, 她明智地認識到假如她指定一個繼承人的話, 不但地位會被削弱, 而且這也極容易給她的敵人機會利用這個繼承人來對抗她 (就好像康熙立儲所引發的"九王奪嫡").

她任重道遠, 為了國家不斷作出個人犧牲. 這位號稱"童貞女皇"的君主, 一生未嫁, 她明智地認識到假如她指定一個繼承人的話, 不但地位會被削弱, 而且這也極容易給她的敵人機會利用這個繼承人來對抗她 (就好像康熙立儲所引發的"九王奪嫡").伊莉莎白曾考慮過結婚生子. 可是一個天主教丈夫明顯不可能, 而一個新教丈夫則會立刻加劇宮廷內的宗派鬥爭.

要自己犧牲自我的感情. 無可置疑這是比死還要痛苦的.

要自己犧牲自我的感情. 無可置疑這是比死還要痛苦的.伊利莎白的愛情一直眾說紛云, 最盛傳的, 也就是電影"Elizabeth"中所採用的, 便是與她青梅竹馬的Robert Dudley (右圖) 的關係: 兩人情投意合, 但為了國家, 她還是選擇放棄, 並親眼看著他成婚. 從此她明白坐於王位, 是不可能擁有自己的至愛, 愛的只可是自己及國家. 因為至愛便是弱點, 而女王, 是不可以有弱點的.

(特別強調真實歷史中, Robert Dudley是沒有如電影中為愛而背叛了女王, 一生直至逝世均忠於伊利莎白. 所以各位影迷有時要分清電影所改篇的情節啊!)

不要說大戰在即, 親自披掛上陣的膽色; 不要說解決國內宗教分裂的政治智慧及高明技巧; 不要說粉碎了Thomas Howard (上圖) 的內閣叛變陰謀的智慧等等等等......單單是一幅她所留下最著名的圖像 (下左圖), 也已經足以令筆者由心折服:

從畫中我們只會感到她是一位莊嚴的君主, 一點也不像同時期其他皇后, 女皇的畫像般帶有女性的媚態. 這幅畫像的背後, 其實一個女皇打碎自己的心, 割捨愛情, 剪掉一把褐色長髮, 一生從此作中性打扮的故事.

從畫中我們只會感到她是一位莊嚴的君主, 一點也不像同時期其他皇后, 女皇的畫像般帶有女性的媚態. 這幅畫像的背後, 其實一個女皇打碎自己的心, 割捨愛情, 剪掉一把褐色長髮, 一生從此作中性打扮的故事.筆者找到一張較少見的伊利莎白十三歲時的少女畫像 (下右圖) :

畫上的少女亭亭玉立, 與伊利莎白給予後人的威嚴印象是有很大出入的, 真實的她原來是一位蠻漂亮的女子來的.

畫上的少女亭亭玉立, 與伊利莎白給予後人的威嚴印象是有很大出入的, 真實的她原來是一位蠻漂亮的女子來的.(其實各方文獻皆顯示伊利莎白遺傳了母親的臉蛋, 父親的褐紅頭髮, 確實是一位很不錯的美人兒! 只是伊莉莎白為保女皇嚴肅形象, 特意著畫家把她故意畫得男性化~)

是故電影"Elizabeth"最後一幕, 也就是當年筆者最喜歡的一幕, 其實也未必全是虛構的: 那一幕是一段回憶景象, 映著一位褐色長髮的美麗少女, 與心上人相依起舞, 眼晴半閉, 心心相印, 臉上泛著幸福的笑容......

伊利莎白女皇, 是一個偉大而苦澀的女性故事, 也是上天賜給英國的無價恩典.

自1998年電影"Elizabeth"後, 印度裔導演Shekhar Kapur九年後再次獻上電影續集: "Elizabeth: The Golden Age", 同樣由金像女主角Cate Blanchett主演, 部份原班演員如Geoffrey Rush繼續留下, 新演員則包括演Francis Drake的Clive Owen, 高潮內容無疑是上述1588年的英西大海戰了!

自1998年電影"Elizabeth"後, 印度裔導演Shekhar Kapur九年後再次獻上電影續集: "Elizabeth: The Golden Age", 同樣由金像女主角Cate Blanchett主演, 部份原班演員如Geoffrey Rush繼續留下, 新演員則包括演Francis Drake的Clive Owen, 高潮內容無疑是上述1588年的英西大海戰了!近日"色.戒"熱爆全城, 其他電影好像被忽略了. 除了"律政英雄"電影版外, 這部"Elizabeth: The Golden Age"也是筆者滿懷期待之作啊! 希望香港能在十月十一月上映吧~完整2:30的預告片如下:

2007年08月13日

草裙女郎. 天水圍狀元. 天下父母心

這一篇是時事文章, 但亦有少許影評. 有些時候, 不能只在光影世界中獨自陶醉, 從漆黑的戲院中走出來, 用經過電影洗禮的眼睛去看世事, 往往有著比報章社論更尖銳的觀察力及寬宏的視野.

這一篇是時事文章, 但亦有少許影評. 有些時候, 不能只在光影世界中獨自陶醉, 從漆黑的戲院中走出來, 用經過電影洗禮的眼睛去看世事, 往往有著比報章社論更尖銳的觀察力及寬宏的視野.

前幾天看了"草裙娃娃呼啦啦", 明顯是一部日本版的"跳出我天地". 沒有曲折的劇情, 而"熟口熟面"的感動温情位則拿揑準確. 是真人真事改篇, 勵志動人. 觀眾 (尤其是看過"跳"片的) 儘管知道下一幕是甚麼, 但那窩心感動還是擋不住, 眼睛免不了弄得濕濕的.

"跳出我天地"背景是八十年代的英國煤礦轉型; "草裙"背景則早了一點, 是六十年代日本能源改革的年代. 發生於其東北小鎮: 寄磐, 煤礦業為當地的經濟支柱, 隨著石油漸漸替代煤的大環境下, 礦場開始倒閉, 居民生計漸失. 其中一間礦場公司決定興建渡假主題的"夏威夷中心"力挽狂瀾. 一班礦工女兒, 乘著這次機會, 與從東京而來的失意女導師, 洗去手上面上的煤炭漬, 穿上夏威夷草裙, 以身體躍動的舞姿跳出一片自己的新天地.

"跳出我天地"背景是八十年代的英國煤礦轉型; "草裙"背景則早了一點, 是六十年代日本能源改革的年代. 發生於其東北小鎮: 寄磐, 煤礦業為當地的經濟支柱, 隨著石油漸漸替代煤的大環境下, 礦場開始倒閉, 居民生計漸失. 其中一間礦場公司決定興建渡假主題的"夏威夷中心"力挽狂瀾. 一班礦工女兒, 乘著這次機會, 與從東京而來的失意女導師, 洗去手上面上的煤炭漬, 穿上夏威夷草裙, 以身體躍動的舞姿跳出一片自己的新天地.看見女主角紀美子(蒼井優飾) 在各方面的壓力反對下, 與一班女孩子奮力向上, 苦綀舞藝, 為的不只是自己的將來, 更是為了整個社區的明天, 的確勵志非常. 然而與"跳出我天地"一樣, 最令筆者感動的, 不是主角本身, 而是女主角的母親.

"跳"片中的父親, "草裙"片中的母親, 可以說是兩部電影中最可貴的地方. 主角們堅持夢想的毅力固然動人, 但父母, 親人間的諒解支持更是難能可貴. 試問那一位年青人沒有熱血的歲月? 那一位沒有追求夢想的勇氣 (當然部份日本, 台灣及香港的年青人例外)?

"跳"片中的父親, "草裙"片中的母親, 可以說是兩部電影中最可貴的地方. 主角們堅持夢想的毅力固然動人, 但父母, 親人間的諒解支持更是難能可貴. 試問那一位年青人沒有熱血的歲月? 那一位沒有追求夢想的勇氣 (當然部份日本, 台灣及香港的年青人例外)?而父母不同, 他們走過了高低跌盪的人生; 看遍了人世間的醜陋險惡; 體會了現實的殘酷無情, 他們的確不想見著自己的子女為追求那虛無縹緲的夢想而浪費了自己的青春, 這正是他們用血汗換回來的人生經驗. 誰有資格批評他們守舊? 誰有資格批評他們武斷?

在礦場工作了一輩子, 兩部電影中的父母親均視礦業為生計的來源, 是卑微, 但是是唯一可靠的生計. 雖然環境正在急速變遷, 但幾十年來的經驗卻不能說變便變. 也許是老天跟人類開了一個大玩笑吧~ 我們因為經驗而趨吉避凶, 自我進步, 亦因為經驗而不肯冒險, 錯失機會.

在礦場工作了一輩子, 兩部電影中的父母親均視礦業為生計的來源, 是卑微, 但是是唯一可靠的生計. 雖然環境正在急速變遷, 但幾十年來的經驗卻不能說變便變. 也許是老天跟人類開了一個大玩笑吧~ 我們因為經驗而趨吉避凶, 自我進步, 亦因為經驗而不肯冒險, 錯失機會.幸好有一剎那, 他們意外看見了子女在綀習室中閃耀才華的一剎那, 他們改變了. 他們看見第二條出路; 他們不想白白浪費上天賜給子女的天賦; 他們知道子女們可以有比自己更好的人生. 結果毅然放棄自己一直堅持的觀念, 不顧依靠了一生的經驗, 為成就他們的夢想而犠牲付出, 這才是真正觸動人心的地方.

沒有這樣的家人, 便是再天才十倍的年青人, 長大後多數只會變回庸庸俗俗的一份子, 埋沒才華.

沒有這樣的家人, 便是再天才十倍的年青人, 長大後多數只會變回庸庸俗俗的一份子, 埋沒才華.具有天賦並不代表將來有所大成, 相反, 要是不慎誤入歧途, 他也會沉淪得比別人快, 比別人遠, 挽救他回正軌基本上是不可能, 這樣的天才長大後只會顧及自己, 為社會帶來災難. 是的, 一個天才其實比平常人更需要親人的支持及導師的指導, 踏上正軌, 將來才不致於辜負了一身的才華.

今年放榜, 那些皇仁, 拔萃狀元筆者是不想談的. 只是那位來自天水圍, 出身於基層家庭, 就讀中中的女狀元例外, 筆者想說她一說.

歷來會考放榜, 猶如我們清明上山祭祀一樣, 傳媒總是喜歡說有幾多個十優八優狀元, 來自那些十年如一日的所謂名校, 如都市閒情教煮菜一樣問他們有甚麼讀書心得......當然少不了的, 是頭版一張巨型的相片, 影著那些狀元站在學校門口, 一字排開, 雙手拿著那如祖宗神主牌般的成績單, 裂嘴露齒地展露招牌笑容......坦白說, 筆者不覺這是光彩, 反像一齣鬧劇.

這位天水圍女狀元令筆者注意的, 是其相片並不焦點於她的成績單, 人們一眼望去, 看見的, 是她父母在她左右臉上各獻一吻的笑臉. 看看資料, 知道這個真的是一般基層家庭, 父母不富有, 沒有高學歷, 一家全靠父親當的冷氣技工維持生計. 儘管如此, 愛女之情還是溢於言表.

這位天水圍女狀元令筆者注意的, 是其相片並不焦點於她的成績單, 人們一眼望去, 看見的, 是她父母在她左右臉上各獻一吻的笑臉. 看看資料, 知道這個真的是一般基層家庭, 父母不富有, 沒有高學歷, 一家全靠父親當的冷氣技工維持生計. 儘管如此, 愛女之情還是溢於言表.所有父母都愛子女. 然而好心往往做壞事, 出於"愛護", 最後變成"溺愛". 不是不懂施教, 放緃子女; 就是過份管束, 子女難以獨立. 為甚麼這麼極端呢? 也許我們從"跳出我天地"中的父親, "草裙娃娃呼啦啦"中的母親, 以及這對天水圍父母之中, 可以得到一點啓示.

"跳"片中的父親本想Billy像其他男孩一樣有點男子氣慨, 逼他學拳擊. 但看見Billy在舞蹈方面的天份, 他放棄了自己的堅持, 為了讓他能進入皇家舞蹈學院, 他不單四處籌錢, 更連自己面子都不要地放棄參與工會罷工, 重回礦場工作. 為了兒子, 在那往礦場的車中遭四周工人喝駡, 擲雞蛋......

"跳"片中的父親本想Billy像其他男孩一樣有點男子氣慨, 逼他學拳擊. 但看見Billy在舞蹈方面的天份, 他放棄了自己的堅持, 為了讓他能進入皇家舞蹈學院, 他不單四處籌錢, 更連自己面子都不要地放棄參與工會罷工, 重回礦場工作. 為了兒子, 在那往礦場的車中遭四周工人喝駡, 擲雞蛋......最後送Billy往學院的車時, 更堅持要替他拿行季.

"草裙"片中的母親, 是工會領袖之一, 堅信礦場是該鎮的唯一希望, 甚麼夏威夷舞簡直是邪魔外道, 聲色俱厲地要求女兒在礦場工作. 然而當她親眼目暏女兒為了夢想離家出走, 甘願在訓練場中艱苦練習, 便明白到這是女兒選擇的路, 也是唯一她將來會帶著笑容做的工作. 最後, 為了不讓女兒的心血白流, 理想夢碎......

她這位工會領袖親自拉著手拖車, 逐家逐戶地借暖爐, 以保存渡假中心中那些快要凍死的樹木.

她這位工會領袖親自拉著手拖車, 逐家逐戶地借暖爐, 以保存渡假中心中那些快要凍死的樹木.天水圍女孩的雙親不論錢財學問都不能與那些名校狀元的中產父母比美. 而然他們雖明知女兒是資優兒童, 不但沒有逼她讀這讀那, 學這學那, 反而很細心地引導女兒自我學習的興趣: 在電視機旁貼上乘數表, 喻意電視可以看, 但也不能完全忘記學業; 有空時儘量一家團聚活動; 便是女兒只進了第二志願的中中, 他們儘管失望但仍不斷鼓勵女兒: "只要有心, 好的學生也能在惡劣的環境中考出好成績."

各位讀者不知是否領悟到其中的深意? 培育子女, 不是重點於不斷要求子女要達到各式各樣的"指標", 真正要緊的, 其實是父母對自己的要求及其責任的承擔!

不知是否現在父母年青時所接受的殖民地教育失敗, 還是香港扭曲了的資本主義所致, 本地父母對教育下一代的理解實在錯誤及無知得令人可怕. 他們竟然認為培育子女猶如商業公司做生意一樣, 計算著成本及收獲, 換言之, 如做一個公司大Project無異.

不知是否現在父母年青時所接受的殖民地教育失敗, 還是香港扭曲了的資本主義所致, 本地父母對教育下一代的理解實在錯誤及無知得令人可怕. 他們竟然認為培育子女猶如商業公司做生意一樣, 計算著成本及收獲, 換言之, 如做一個公司大Project無異.知道一張寫滿評級"A"的會考成績單將來"回報"甚高, 便不計"成本"地大灑金錢"聘請"各補習社"改裝"子女為一部高效率的"考試機器". (考試是重要的, 但這樣面對便使其意義盡失); 知道懂兩文三語在職場吃香, 便一窩蜂地送子女往各式各樣的訓練班; 不知從那裡聽來"學鋼琴", "拉小提琴"是有"文化內涵"的代表, 聲稱可以"陶冶性情", 結果小朋友還未開始看卡通片, 便被逼整天看著只有黑白兩色的琴鍵. 更荒唐的, 是為了送子女入名校, 不惜連屋也賣了搬往名校網......

近期有一報導說香港多了人學習馬術活動, 訪問一位送女兒學騎馬的母親, 她道學騎馬原來是為了讓女兒"從馬背上摔下來要站起來, 克服困難, 馴服馬匹.", 為的只是建立女兒的自信! 荒謬至此, 實在可憐可悲!

近期有一報導說香港多了人學習馬術活動, 訪問一位送女兒學騎馬的母親, 她道學騎馬原來是為了讓女兒"從馬背上摔下來要站起來, 克服困難, 馴服馬匹.", 為的只是建立女兒的自信! 荒謬至此, 實在可憐可悲!以為肯花金錢, 找對門路, 提供充足物質生活便可令子女成材, 這不知天真無知是甚麼?

教育子女是神聖而重要的人生大事, 對父母要求甚嚴, 除了要求他們提供生活所需, 還要求他們花時間陪伴子女, 花精神作家教, 並且約束自己的生活, 在其面前以身作則. 甚至在有需要時, 可以犧牲的都要犧牲. 也就是說, 為人父母者, 需要有一顆"為孩子設想"的心.

教育子女是神聖而重要的人生大事, 對父母要求甚嚴, 除了要求他們提供生活所需, 還要求他們花時間陪伴子女, 花精神作家教, 並且約束自己的生活, 在其面前以身作則. 甚至在有需要時, 可以犧牲的都要犧牲. 也就是說, 為人父母者, 需要有一顆"為孩子設想"的心.入名校, 多補習, 學鋼琴......筆者明白這也是父母的一番苦心, 但這並不是真正"為孩子設想", 那只是"為孩子計劃"罷了. 憑自己的經驗, 替孩子畫下一張理想成長"藍圖", 然後不惜功本地按圖規劃前進......就算成功, 也只是成就了父母自己的理想, 不知覺地犧牲了孩子的幸福.

有些時候, 父母的期望與子女真正的幸福是並不一定掛勾的.

不想他們學壞? 其實花多點時間陪伴他們便可以. 工作太忙? 那便不要生孩子吧~ 又想不用照顧他, 又想他不學壞, 世上那有如此便宜的事.

不想他們成績差? 不一定要入名校, 帶他們多點去圖書館, 他們愛看甚麼書便讓他看甚麼書, 不用替他選擇 (放心, 圖書館是沒有龍虎豹雜誌的), 最要緊教他們不懂的地方一定要問. 長年累月下, 他們自會有一套自己的學習方法, 這樣的孩子不論進甚麼學校也會有所作為的.

不想他們成績差? 不一定要入名校, 帶他們多點去圖書館, 他們愛看甚麼書便讓他看甚麼書, 不用替他選擇 (放心, 圖書館是沒有龍虎豹雜誌的), 最要緊教他們不懂的地方一定要問. 長年累月下, 他們自會有一套自己的學習方法, 這樣的孩子不論進甚麼學校也會有所作為的.學好英文? 不是有高質素而免費的明珠台嗎? 大量具娛樂性, 製作認真的外購劇放映, 英語程度有深有淺, 讓孩子天天接觸, 他們自然對英文不會陌生害怕. 還覺不夠? 那便多看幾套西方電影或認真陪他們讀一兩本英文版哈利波特, 學得好是夠用有餘了~

中文普通話? 兒童時要他們一星期背一首唐詩便足夠, 背熟了長大後自然會對中國文字產生好奇, 元曲宋詞四大名著自自然然會自己看的. 更好的可以在深圳買一些老翻中國歷史長劇 (製作質素高, 又便宜), 既可認識中史, 又可學習普通話, 與子女一起煲劇更是其樂無窮.

不想子女無修養? 不是學一學鋼琴便行. 帶他們多點去博物館或藝術館, 告之他們人類欣賞, 尊重及追求"美"的特質, 讓他們多點嘗試創作, 有興趣的大力支持, 沒興趣便不勉強. 另外與其要背琴譜, 倒不如要孩子們緊記一些普世原則更好, 例如把法國大革命時的"人權和公民權宣言"背了去.

不想子女無修養? 不是學一學鋼琴便行. 帶他們多點去博物館或藝術館, 告之他們人類欣賞, 尊重及追求"美"的特質, 讓他們多點嘗試創作, 有興趣的大力支持, 沒興趣便不勉強. 另外與其要背琴譜, 倒不如要孩子們緊記一些普世原則更好, 例如把法國大革命時的"人權和公民權宣言"背了去.太誇張? 一點也不誇張. 太長? 宣言除了前言外, 其餘的只有十七行. 太深奧? 起碼比起昔日不知所謂的學能測驗要淺得多. 便是讀者閣下也一定聽過, 只是不知那是人權宣言吧~ 抽幾條說給大家聽聽:

第一條: 人人生來是, 而且始終是, 自由平等.

第四條: 自由就是指有權從事一切無害他人之行為, 並由法律限制之.

第十一條: 自由傳達思想和意見是人類最寶貴的權利之一.

第十七條: 私人財產神聖不可侵犯.

很長很深奧嗎? 不會嘛~ 父母在講述時只需稍微解釋一下, 讓孩子好好背熟緊記, 成長後自有明白的一天. 而心懷這些寶貴原則的人, 才是真正有修養的人.

很長很深奧嗎? 不會嘛~ 父母在講述時只需稍微解釋一下, 讓孩子好好背熟緊記, 成長後自有明白的一天. 而心懷這些寶貴原則的人, 才是真正有修養的人.至於想他們學懂在失敗中重新站起來, 更是不用大費周章地送他們去學騎馬. 孩子成長中自然會有很多挫折, 在那時扶他一把, 指引另一條出路給他們便足夠. 反而學習騎馬最寶貴的, 是讓孩子認識另一種與自己不同的生命, 學懂尊重牠們, 愛護牠們. 一心要"馴服"牠們便與原意背道而馳. 孩子要學習與牠們相處溝通, 建立感情, 在草地上人馬一起感受自然及生命的和諧.

與養貓養狗不同, 這是印象更深, 更有意義的生命教育.

與養貓養狗不同, 這是印象更深, 更有意義的生命教育."跳出我天地"及"草裙娃娃呼啦啦"中的父母放下自己的理念, 經驗及面子, 為孩子犧牲自己; 天水圍狀元雙親用心引導女兒學習, 陪她一起成長......以上種種, 成就了一個又一個的傑出人材.

各位父母, 放下"計劃"吧~ 在這個已經扭曲, 並無可救藥的香港, 你們的孩子是將來唯一的希望, 如果竟然為了讓子女長大後適應這個扭曲的社會, 便將錯誤反智的教育強加於他們身上, 這樣倒行逆施是會毁了他們一生的. 將自己的身份放輕點, 將自己的經驗放輕點, 多點認真聽他們說話, 不論讚賞還是責罰, 所抱有的, 都應該是一顆"真正為他設想"的心.

2007年06月18日

創意墳墓之地

既然標題為"創意墳墓", 那即是悶, 再詳談分析它即是更悶.

是故不要誤會這篇文章筆者會詳談什麼社會現象, 坦白說對這個地方已感到厭倦, 再談它猶如"細訴"自己家中那個令自己悶至想自殺的"黃面婆", 或者分析自己那個殘暴成性, 麻木不仁的老板一樣: 一提起筆, 已感到煩厭.

是故不要誤會這篇文章筆者會詳談什麼社會現象, 坦白說對這個地方已感到厭倦, 再談它猶如"細訴"自己家中那個令自己悶至想自殺的"黃面婆", 或者分析自己那個殘暴成性, 麻木不仁的老板一樣: 一提起筆, 已感到煩厭.

所以只會簡單講一講.

一切源於殖民地的身份. 想像一個問題: 你是皇帝, 你的國家如日方中, 在外地霸佔很多殖民地. 你會怎樣分配這些眾多而分散的小地方呢?

想想三分鐘吧~ 看看想出來的與筆者將要說是否一樣?

想想三分鐘吧~ 看看想出來的與筆者將要說是否一樣?

當然是根據霸佔這些地方的理由劃分了! 這樣大致有三類: 1.) 一片爛地, 沒有資源可奪, 但位居兵家必爭之地, 是故佔為軍事要塞. 2.) 還是一片爛地, 但位居運輸要塞之地, 可用來造貿易, 生財發達是也 3.) 資源豐富之地, 不要說軍事經濟, 還要真正的殖民, 成為國土的一部份.

十九世紀的香港, 各位讀者你猜一下"幸運"地入選大英帝國的那一類劃分呢? 也不想明說了, 大家意會吧~

十九世紀的香港, 各位讀者你猜一下"幸運"地入選大英帝國的那一類劃分呢? 也不想明說了, 大家意會吧~

那便到第二個問題: 你是皇帝, 你會怎樣對待這個叫"香港"的殖民地呢? 再想想三分鐘吧~

殖民嗎? 不要說笑了, 在這個鳥不生蛋的地方殖什麼民?! 派少許軍隊便可以了. 唔......再想想看~ 這個地方後面是一個龐大, 封閉而又資源豐富的國家, 又有深水港, 天生是用來做生意的地方吧~ 就這樣, 一個貿易港便成立了.

最後第三個問題: 你是皇帝, 你會怎樣對待這個地方的原住民呢? 再想想三分鐘吧~

最後第三個問題: 你是皇帝, 你會怎樣對待這個地方的原住民呢? 再想想三分鐘吧~

強而有力當地政府是需要的, 也就是需要建立一枝服從性強而有效率的公務員隊伍. 全力發展經濟, 帶給他們實質的收入 (順便自己大撈一筆, 要不是我們搶這個地方幹什麼?!). 普及教育聽起來不錯呢! 只要不將自己文化最精華的部份教給他們便可以, 萬一他們學懂了作反便不得了, 不是嗎?

唔......那就將近代史抽起, 令他們淡退自己的民族色彩; 重商科重理科, 將文科降格. 中西文學, 文化藝術等等變為"興趣"科. 這些是人民素質的基石, 怎能照搬教給這些殖民地黃小子啊! 還是叫他們努力賺錢吧~ 有空便研究一下科學, 科學不是令社會進步的發源動力嗎? 有錢有科學, 還理什麼文化政治, 對不對? 嘻嘻~ 皇帝想通了.

唔......那就將近代史抽起, 令他們淡退自己的民族色彩; 重商科重理科, 將文科降格. 中西文學, 文化藝術等等變為"興趣"科. 這些是人民素質的基石, 怎能照搬教給這些殖民地黃小子啊! 還是叫他們努力賺錢吧~ 有空便研究一下科學, 科學不是令社會進步的發源動力嗎? 有錢有科學, 還理什麼文化政治, 對不對? 嘻嘻~ 皇帝想通了.

這便是香港的命運了.

以上所說當然是簡化了的. 但最要緊是想指出, 英國人不是香港人的親朋戚友, 這個地方是他們搶來的, 他們這百多年來帶給香港的三權分立制度, 教育, 金融, 公務員等等的制度, 最大的目的是為了方便自己的管治以及能在這個地方謀取最大的利益, 他們是沒有責任或理由要為這個地方的人培訓成第一流的人材, 只需培訓成第一流的"執行者"便可以了.

以上所說當然是簡化了的. 但最要緊是想指出, 英國人不是香港人的親朋戚友, 這個地方是他們搶來的, 他們這百多年來帶給香港的三權分立制度, 教育, 金融, 公務員等等的制度, 最大的目的是為了方便自己的管治以及能在這個地方謀取最大的利益, 他們是沒有責任或理由要為這個地方的人培訓成第一流的人材, 只需培訓成第一流的"執行者"便可以了.

第一流的人材 (或人民), 國家是可以怎麼培養的呢? 創造力, 視野, 文化深度是一個國家的教育制度可以賦予的. 而在香港, 恰恰相反, 需要培養的, 是著重效率, 服從性強以及追求金錢的技術型人材 (或普通市民).

第一流的人材 (或人民), 國家是可以怎麼培養的呢? 創造力, 視野, 文化深度是一個國家的教育制度可以賦予的. 而在香港, 恰恰相反, 需要培養的, 是著重效率, 服從性強以及追求金錢的技術型人材 (或普通市民).

漸漸地這些市民便會認為這是真正的"西方"文明, 自己與落後的祖國不同, 自己是站在世界先進領域的一羣人. 寫至這裡, 筆者覺得有點嘔心了.

事實上英國人成功了. 香港成為全球少數地方覺得"文化", "藝術"是沒用沒價值 (甚至嘲弄那些去搞藝術, 不去炒股的人) 的地方. 創意? 當然在中小學時便被狹窄的課程, 一眾"填鴨式"的考試, 會考等等之流磨滅得一乾二淨.

事實上英國人成功了. 香港成為全球少數地方覺得"文化", "藝術"是沒用沒價值 (甚至嘲弄那些去搞藝術, 不去炒股的人) 的地方. 創意? 當然在中小學時便被狹窄的課程, 一眾"填鴨式"的考試, 會考等等之流磨滅得一乾二淨.

(請放心, 錢, 現在還是有得賺的, 只要中央政府首肯, 便是你們香港人打跛了腳, 那些中國資金以及自由行自然會塞錢入你袋的......將來嘛~~呵呵, 那可不敢說了~)

最神奇的, 是各位父親母親不但覺得這樣沒有問題, 而且更成為其中的主力推動者.

最神奇的, 是各位父親母親不但覺得這樣沒有問題, 而且更成為其中的主力推動者.

看來真的是錢作怪, 炒股炒到傻左......

"成績好 --> 好工作 --> 成功人生"的三步方程式依然深刻各位爹娘心眼. 不是筆者黑心, 但事實是, 他們很可能在死前會親眼看著自己"花盡心血"教育的下一代, 會被崛起中的中國同輩拋離得越來越遠.

那麼創意具體一點是什麼呢?

當然絕對不是出到一個什麼小發明家陳易希便說香港有創意; 最具代表性的, 當是看看我們幾百萬人都喜愛的電視綜藝節目吧! 什麼"百萬富翁", "一擲千金"之流, 全是抄過來的! 唉......

當然絕對不是出到一個什麼小發明家陳易希便說香港有創意; 最具代表性的, 當是看看我們幾百萬人都喜愛的電視綜藝節目吧! 什麼"百萬富翁", "一擲千金"之流, 全是抄過來的! 唉......雖然帶有濃烈的情色, 誇張成份, 但筆者還是很喜歡日本人的電視綜藝節目的創意, 看片吧:

也明白有些讀者可能是在枯燥乏味的辦公室看筆者的blog, 放多幾個具創意而又瘋狂搞笑的日本節目吧~

不要笑人家低俗瘋狂難以想像, 什麼便是創意也不要這一類下俗創意云云. 筆者提醒一點, 創意是沒分什麼高級低級的, 便是因為"難以想像"而又給他想得到, 做出來, 效果佳才是真正的創意! 笑人家低俗, 但是香港人恐怕連這種低俗的東西也想不出來......

唉......記得什麼"殘酷一丁"嗎? 他媽的! 看看人家的即場表演節目吧:

以下這個便相當精彩了:

怎麼樣? 心服口服了嗎? 一個七百多萬人口的所謂"國際都會", 我們以觀賞別人出醜為樂, 人家卻是以閃耀才華為榮. 閣下身為這個鬼地方一份子, 不覺得有一點點可悲嗎?

2007年03月14日

論盡小貪官

昨天看見一段國內新聞: "湖南永州市因巴士加價而引發騷亂", 在香港不太引起注意, 筆者看後有點感想, 是故下筆寫之.

由於巴士公司的大幅加價 (由5元加至10元再加至15元) 涉及當地官員腐敗, 激起民憤, 因此引起是次事件. 筆者注意到這段新聞, 主要是"騷亂"這東西在中國可謂極之罕見, 發生這樣的"官逼民反", 在現今的中國國勢中是很值得注意研究的. 可能各位有點想不到, 但了解清楚後, 筆者對這個現象的發生是感到高興的.

由於巴士公司的大幅加價 (由5元加至10元再加至15元) 涉及當地官員腐敗, 激起民憤, 因此引起是次事件. 筆者注意到這段新聞, 主要是"騷亂"這東西在中國可謂極之罕見, 發生這樣的"官逼民反", 在現今的中國國勢中是很值得注意研究的. 可能各位有點想不到, 但了解清楚後, 筆者對這個現象的發生是感到高興的.  不是高興平民們終於懂得反抗, 不是高興貪官終於有此報應, 更不是嫉妒中國發展迅速, 而對此腐敗事件幸災樂禍. 筆者所高興的, 是巴士公司的加價幅度. 什麼?!?!?! 是的, 閣下並沒有看錯, 筆者所高興的, 是巴士公司那個"由5元加至10元再加至15元"這個現象的出現.

不是高興平民們終於懂得反抗, 不是高興貪官終於有此報應, 更不是嫉妒中國發展迅速, 而對此腐敗事件幸災樂禍. 筆者所高興的, 是巴士公司的加價幅度. 什麼?!?!?! 是的, 閣下並沒有看錯, 筆者所高興的, 是巴士公司那個"由5元加至10元再加至15元"這個現象的出現.因為這個加幅反映了一個很重要的東西: 那便是現今中國基層貪官的質素.

從這次事件中可以見到, 這樣不經大腦, 明目張瞻地瘋狂加價, 幾乎可以肯定其貪污幹部的水平是何其低劣, 不客氣說一句, 便是讓他貪, 他也貪得比別人蠢幾級, 可以說是貪官中的敗類. 有些人可能會覺得: 他就是水平低才貪污嘛, 有水平的人怎會幹這樣的事呢?

如閣下有以上的想法, 那麼看來閣下對人的劣根性, 社會的黑暗面之認識是有點問題的.

如閣下有以上的想法, 那麼看來閣下對人的劣根性, 社會的黑暗面之認識是有點問題的.筆者不想在此討論人的本質, 是故以下的文章將基於"人是自私的"的基礎上進行的, 如閣下不同意這個論調, 那便不用看下去了, 在此謹多謝閣下的觀看.

猶如有人的地方便有罪惡一樣, 不論從古到今, 哪一個民族, 哪一個國家, 貪污均是無所不在的. 有所分別的, 只是大貪還是小貪, 是明目張瞻還是畏首畏尾, 是聰明地貪還是愚蠢地貪......其實一個政府需要做的, 是要想盡辦法地將大貪打壓成小貪, 將遺害社會的根治成無關重要的, 若想徹底清除貪污, 那不過是痴人說夢, 儼如每逢新年均大喊"希望世界和平"這樣不切實際.

猶如有人的地方便有罪惡一樣, 不論從古到今, 哪一個民族, 哪一個國家, 貪污均是無所不在的. 有所分別的, 只是大貪還是小貪, 是明目張瞻還是畏首畏尾, 是聰明地貪還是愚蠢地貪......其實一個政府需要做的, 是要想盡辦法地將大貪打壓成小貪, 將遺害社會的根治成無關重要的, 若想徹底清除貪污, 那不過是痴人說夢, 儼如每逢新年均大喊"希望世界和平"這樣不切實際. 八年抗戰, 四年內戰, 再接著十年文革, 所摧毀的, 是整整數代人的文化及其知識水平. 國家幅員廣大, 一遍頹圮敗瓦, 沒錢, 該怎麼辦呢? 唯一的方法, 便是鄧小平的改革開放了, 不論怎麼樣, 弄到錢才一切好說, 請不要說什麼"一身銅臭", "只顧錢"等等的無知說話, 正所謂"錢不是萬能, 但無錢便萬萬不能", 沒有錢, 一切只是空談. 而在這個惡劣的背景下建設經濟, 代價是必然會出現以及必須要付出的. 很明顯, 有兩個代價最為影響深遠: 貪污以及貧富懸殊.

八年抗戰, 四年內戰, 再接著十年文革, 所摧毀的, 是整整數代人的文化及其知識水平. 國家幅員廣大, 一遍頹圮敗瓦, 沒錢, 該怎麼辦呢? 唯一的方法, 便是鄧小平的改革開放了, 不論怎麼樣, 弄到錢才一切好說, 請不要說什麼"一身銅臭", "只顧錢"等等的無知說話, 正所謂"錢不是萬能, 但無錢便萬萬不能", 沒有錢, 一切只是空談. 而在這個惡劣的背景下建設經濟, 代價是必然會出現以及必須要付出的. 很明顯, 有兩個代價最為影響深遠: 貪污以及貧富懸殊. 全力發展經濟, 即叫人用盡所有力量賺錢, 起工廠做生意, 自力更生, 從其他國家賺取資源金錢, 而在這個發展過程中, 於西方民主, 先進國家也不能避免的官商勾結, 即貪污, 在中央集權的中國是理所當然會出現的.

全力發展經濟, 即叫人用盡所有力量賺錢, 起工廠做生意, 自力更生, 從其他國家賺取資源金錢, 而在這個發展過程中, 於西方民主, 先進國家也不能避免的官商勾結, 即貪污, 在中央集權的中國是理所當然會出現的.解決的方法只有一個: 當國家發展經濟累積一定實力後, 便手起刀落去對付貪污問題.

是故筆者一直以來擔心的, 不是貪污的問題是否嚴重, 而是貪污的是什麼人, 以及其質素如何.

中國的教育尚未普及, 受過高等教育的人始終少數, 筆者最深為懼怕的, 便是連這少數的知識份子也參與貪污風潮, 那這個國家便真的大勢已去了. 受過高等教育的人, 向善固然可以做福社會; 但向惡也可變成老奸巨滑, 而這些老狐狸, 不動聲色, 慢慢蠶食社會, 極難對付, 相比起來, 笨到連"5元加至10元再加至15元"都做得出的小貪官倒顯得可愛多了.

中國的教育尚未普及, 受過高等教育的人始終少數, 筆者最深為懼怕的, 便是連這少數的知識份子也參與貪污風潮, 那這個國家便真的大勢已去了. 受過高等教育的人, 向善固然可以做福社會; 但向惡也可變成老奸巨滑, 而這些老狐狸, 不動聲色, 慢慢蠶食社會, 極難對付, 相比起來, 笨到連"5元加至10元再加至15元"都做得出的小貪官倒顯得可愛多了.大家還記得英國霸菱銀行倒閉事件嗎? 也只不過是區區一個職員, 為了私利出賣公司, 最要命的是他教育程度高, 相當聰明, 結果在神不知鬼不覺的情況了結了一間百年老店.

美國安信事件呢? 一個看上去是勤奮一生, 為公司盡心盡力的領導人, 羊皮下原來是一隻大豺狼, 結果弄出了美國最著名的商業醜聞. 真叫人心寒! "大忠似奸, 大奸似忠", 希特拉當初何嘗不是一個奧地利街頭畫家呢?

美國安信事件呢? 一個看上去是勤奮一生, 為公司盡心盡力的領導人, 羊皮下原來是一隻大豺狼, 結果弄出了美國最著名的商業醜聞. 真叫人心寒! "大忠似奸, 大奸似忠", 希特拉當初何嘗不是一個奧地利街頭畫家呢?既然貪污是發展的必然產物, 那麼當然是多點笨貪官比多點老狐狸來得好, 這也是筆者在看到報導後感到高興的地方, 對付他們始終容易太多, 有些時候甚至需要他們存在呢! 因為他們笨 (明顯教育程度較低), 只會貪小利, 目光短淺, 很容易弄出個大頭佛 (就像這次事件), 由於容易發現他們以及對付他們, 所以其實際對社會的傷害不大, 留他們繼續存在相信有二個原因:

1.) 他們的存在可以大幅麻痺那些大貪巨滑的警覺性, 讓政府有更多時間去發現, 並佈署對付這些真正難纏的對手, 這點最重要.

1.) 他們的存在可以大幅麻痺那些大貪巨滑的警覺性, 讓政府有更多時間去發現, 並佈署對付這些真正難纏的對手, 這點最重要.2.) 政府上層的決策始終需要下層前線執行, 雖明知他們陽奉陰違, 從中取利, 但終不能每每見一個殺一個, 事情有緩急輕重之分, 尤其現在的中國政府坦白說也不太可能騰出手來應付這龐大的基層官員. 留著他們穩定局面要緊, 當然, 這也暗示著當有空騰出手來時......不知大家是否知道內地判刑槍決的速度是全球知名的.

任何時候, 事情 (尤其是政治) 終不會是看上去那麼簡單. 例如從這單新聞中, 便可窺見現今中國基層小官員的質素底子, 並由此可見其貪污的情況是很普遍 (預料之內), 但是否已到失控的局面, 筆者是深感懷疑的, 始終普遍與嚴重是並不等同的.

任何時候, 事情 (尤其是政治) 終不會是看上去那麼簡單. 例如從這單新聞中, 便可窺見現今中國基層小官員的質素底子, 並由此可見其貪污的情況是很普遍 (預料之內), 但是否已到失控的局面, 筆者是深感懷疑的, 始終普遍與嚴重是並不等同的. 現在大陸民眾已對貪污情況累積了一定的怨氣, 相信這類小型衝突也將時會發生, 筆者也樂見這個現象, 因為這一切均暗示著這一大羣基層貪官的餘下時間真的越來越少了, 這些衝突遲早會給予中央一個絕好的機會出手治貪. 沒有當年無法無天的四大探長, 又何來廉政公署出現的機會呢?

相比起貪污問題, 在中國將來的發展道路中, 真正的心腹大患, 其實是"貧富懸殊"

2007年03月13日

不是慰安, 是奴隸

昨天寫下"日本軍國主義復興的笑話", 今天再看見一篇相關文章, 寫得不錯, 是故在此引用該文, 希望各位能耐心閱讀:

"馬家輝 2007年3月13日

【明報專訊】所謂「慰安婦」問題何時開始成為國際關注焦點?

故事是這樣的﹕1990年初,美國洛杉磯KDED電視頻道播出一個名為《戰爭中的世界》的節目,一個移居日本多年的日本老兵受訪,他已經了商、發了財,但仍未立品,對於戰時舊事,娓娓道來,不僅全無悔意,反而眼神猥瑣、語調輕狂地表示,「皇軍」在戰爭初期之所以取得勝利,理由是得到韓國「慰安婦」的照顧和開解,她們支持日軍作戰,是成功男人背後的女人。

狂言一出,再經美國報紙轉述,立即招來韓國婦女團體的激烈抗議,並把矛頭直指東京,要求日本政府承認戰時強徵或欺騙婦女為性奴隸之暴行,但日本政府嚴辭拒絕,駁指「沒有任何官方文件證明充任『慰安婦』是強迫行為」。 翌年8月,67歲的韓國老婦金學順流着眼淚、站出來指控日本說謊﹕「我就是一名被日軍強制賣春的『慰安婦』!」

金學順的怒吼、韓國女人的怒吼令戰時性奴隸的悲慘景况浮上歷史水面,由之有了連場官司訴訟,也有了1993年的具有所謂道歉性質的「河野談話」、有了1995年成立的具有所謂賠償性質的「亞洲女性基金」,可是,這些道歉的形式都不夠莊嚴端正,這些賠償的性質亦沒法代表官方承擔,因此官司仍有打下去之必要,曾受蹂躪的女人努力爭回尊嚴與公義、期盼日本政府正正式式面對戰爭責任。

10多年過去了,在這漫長的鬥爭過程裏,愈來愈多的日軍臭史被揭發、被翻開,堆積如山的照片和自述皆足證明,所謂「慰安婦」就是性奴隸,亞洲婦女被日本鬼子兵或騙或逼或關或鎖,總之是完全違反了個人意願,身不由己地成為日本軍人的泄慾對象。中國學者蘇智良對「慰安婦」一詞的來源作過深入考察,他指出﹕

「慰安婦的日語發音為『Y An Fu』,英語一般譯為Comfort Women,是指被迫為日本軍人提供性服務、充當性奴隸的婦女。僅從字面意義上看,這個詞帶有很大的欺騙性,是加害者一方的日本政府、日本軍隊、日軍官兵所採用的語言﹕而它的實質是日軍的性奴隸,因此,至今亞洲各國的很多受害者仍堅決反對使用這一名詞。『慰安婦』在日語中是一個複合詞。二戰以前的日本書籍辭典中,從未有見『慰安婦』一詞,但『慰安』作為一個動詞則向來存在,它的含義就是安撫、撫慰。二戰時期才將『慰安』與『婦女』結合,因此完全是戰爭的產物,作為一個專用名詞,1978年才被收《廣辭苑》第二版。『慰安婦』一詞的大量的、正式的使用,約見於1932年日軍侵佔上海的一二八事變以後。雙手沾滿中國人鮮血的侵華日軍最高司令官岡村寧次,此時任日本上海派遣軍副參謀長。正是他為了維持敗壞的軍紀,首次要求日本國內組織關西地區的妓女,集體來滬慰問日軍,他製造了一個好聽的名詞,『慰安婦團』,從此以後,『慰安婦』的身影便開始遍及於日軍鐵蹄踐踏之處。」

這是學者對於詞彙的敏銳,因此蘇教授的相關著作皆不以「慰安婦」作為書名,他的書,有一本叫做《追索》,副書題是「朝鮮『慰安婦』樸永心和她的姐妹們」;有一本名為《滔天罪孽》,副書題是「二戰時期的日軍『慰安婦』制度」;有一本更直接題為《日軍性奴隸》,副書題是「中國『慰安婦』真相」……總之,每當提及「慰安婦」,都加了引號,以表慎重其事,以表勉強權宜,以表並不認同這三個字背後的欺騙原義。

是的,這是日本戰爭暴徒發明的謊話語言,詞彙本身已經深深帶着血腥烙印和淫褻隱喻,如果我們仍然堂而皇之、毫無避諱地把它用作書名、標題、標籤、口號,豈不等於認同了戰時敵人的思考邏輯? 豈不對戰時受害的數以十萬計性奴隸婦女構成了再度侮辱?豈不太對「語言政治」欠缺了批判反思? 豈不等於美國黑人猶在自稱「黑鬼」、德國猶太人仍在自稱「賤民」一樣荒謬?

對於語言政治,常被罵為「帝國主義者」的美國媒體往往比兩岸三地的華文報紙更為謹慎。且看3月6日的《紐約時報》,當它談及安倍晋三的荒唐嘴臉,新聞標題是「No Apology for Sex Slavery, Japan's Prime Minister Says」,拒為性奴制度道歉,日本首相說,清楚有力地指明所謂「慰安婦」的悲劇性質。

至於內文,更直接指稱「Japan has already lobbied against a resolution, under consideration in the House of Representatives, that would call on Tokyo to take clearer responsibility for its enslavement of some 200,000 mostly Korean and Chinese women known euphemistically here as "comfort women"」,這就是說,「慰安婦」一詞純屬日本人對於性奴制度的美化扭曲,實為謊言,必須審慎以對。

相較於《紐約時報》的小心翼翼,兩岸三地的華文報章不可不說是肆無忌憚。 左一句「慰安婦」,右一句「慰安婦」,沒有引號,不帶詮釋,自願跳進日本人的語言陷阱,等於自縛手腳兼蹲在井裏吶喊,喊聲再大,坐在井上的日本法官亦難得理會。你們不是也說「慰安」嗎?這兩個漢字,在意義上本就屬於主觀動態,慰安也好,安慰也罷,皆須由當事人主動行事或配合始能去慰去安,既然閣下—— 像我們的戰時大日本皇軍一樣——仍然口口聲聲「慰安婦」前「慰安婦」後,等於先入為主地承認了這群婦女的「主動」貢獻,這豈不附和了我們首相「沒有強迫」之說?你們還好有立場追究責任和追討賠償嗎?

語言,可以是小事,也可以是大事,視乎你面對的是悲劇抑或喜劇;日本民族,可以很可愛,也可以很可恨,視乎你想從他們身上得到的是娛樂抑或公義。面對歷史,我們必須先站穩立場,嚴正地告訴日本人以及世人,戰時在各式「招待所」、「行樂所」、「俱樂部」、「芙蓉隊」、「軍中樂園」裏受到折騰苦難的女人,是性奴隸,不是所謂「慰安婦」,日本鬼子兵在她們身上獲得只會是一輩子的罪孽而不可能是一時間的撫慰。

如果華文媒體和華人知識分子不明此理,世上最感「安慰」的人,想必是躺在地獄裏的發明「慰安婦」一詞的岡村寧次。

馬家輝

資深傳媒人"

看後筆者晃然大悟, 也不知不覺落入了這個文字陷阱, 並即於前一篇文章中"慰安婦"一詞更改為"強迫性奴隸", 敬希關注.

2007年03月12日

日本軍國主義復興的笑話

很少會刊登這樣的post, 但突然看見CNN.com竟然有以下的投票, 其結果令筆者錯愕不已.

http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf......index.html(原先有一個投票section, 讓網友投票認為日本是否需道歉與否, 結果認為"不需要"達六萬票, "需要"只有萬多票, 相信是又是那些日本右翼吧~)

就著"強迫性奴隸"的問題, 坦白講真的沒有什麼空間可以討論的, 不論各方文獻甚至相片均證據確鑿, 還等待的, 只是日本政府的正式道歉及賠償. 儘管日本的黃金歲月已一去不返, 並"晉身"成美國的附庸國, 但也不能這麼沒骨氣吧~~~便爽快認了吧~~~何必將這個問題弄足六十多年還未弄好, 而且愚昧地越弄越難看...= ="

就著"強迫性奴隸"的問題, 坦白講真的沒有什麼空間可以討論的, 不論各方文獻甚至相片均證據確鑿, 還等待的, 只是日本政府的正式道歉及賠償. 儘管日本的黃金歲月已一去不返, 並"晉身"成美國的附庸國, 但也不能這麼沒骨氣吧~~~便爽快認了吧~~~何必將這個問題弄足六十多年還未弄好, 而且愚昧地越弄越難看...= =" 的而且確是關於國家名聲的事, 筆者亦深明日本人的對外侵略性是根深柢固, 乃國民特色之一, (試想像一個民族長期居於一個天災頻繁, 資源缺乏的狹小島嶼群, 除了向外侵略外還有什麼路可選擇嗎?) 是故筆者從沒想過日本人便是真心道歉後會有什麼本質上的改變, 但如日本真的只因為國家面子問題而拒絕承認責任, 那現在的做法便真的很愚蠢, 十分愚蠢, 甚至可以列入人類政治關係史上最愚蠢的十大事件之一.

的而且確是關於國家名聲的事, 筆者亦深明日本人的對外侵略性是根深柢固, 乃國民特色之一, (試想像一個民族長期居於一個天災頻繁, 資源缺乏的狹小島嶼群, 除了向外侵略外還有什麼路可選擇嗎?) 是故筆者從沒想過日本人便是真心道歉後會有什麼本質上的改變, 但如日本真的只因為國家面子問題而拒絕承認責任, 那現在的做法便真的很愚蠢, 十分愚蠢, 甚至可以列入人類政治關係史上最愚蠢的十大事件之一.第一, 沒面子由始至終是日本人自己覺得的, 沒有人 (包括對日本懷有家仇國恨的人) 會有這樣的想法.

第二, 道歉不但可以把歷史包袱爽快丢開, 還能贏得周邊國家的一遍掌聲, 更諷刺的, 是這樣做正正是武士道精神所提倡的.

第二, 道歉不但可以把歷史包袱爽快丢開, 還能贏得周邊國家的一遍掌聲, 更諷刺的, 是這樣做正正是武士道精神所提倡的.第三, 若日本政府只想在民望下跌時, 憑這樣否認歷史而爭取右翼支持, 那便真的極端愚蠢. 日本右翼份子人數固然不少, 但不具立場的平民百姓更多, 和周邊國家弄好關係, 便可集中火力建設經濟爭取民心, 這樣才是實際的做法. 日本右翼團體對政府貢獻少, 要求多, 整天吵吵鬧鬧, 又總愛惹麻煩回來, 尤如一個只為滿足一時之慾的男人, 找了一個巴巴喳喳的女人當二奶, 麻麻煩煩, 又易取難丟, 那不是自找麻煩是什麼?

第四, 最要命的是, 道歉賠償對日本簡直一點壞處也沒有, 少少賠償便給了吧, 難道每年給這麼多人指著駡又很過癮嗎?

什麼軍國主義復興, 筆者從來只是覺得好笑......

IQ題一: 看看日本的時下年青人吧~~~請問閣下能找出他們與當年的日本皇軍的相似之處嗎?

IQ題二: 請問一個國家本土竟然有別人軍事基地的國家, 能稱雄稱霸嗎?

IQ題二: 請問一個國家本土竟然有別人軍事基地的國家, 能稱雄稱霸嗎?IQ題三: 二戰時強如日本, 弱如中國, 侵華八年也落得如此下場 (真的只因為原子彈嗎? 不要做夢了. 1944年時的日軍已敗勢盡顯, 不論拿破侖, 希特拉, 還是東條英機, 好像都犯了同一個錯誤: 太貪心. 太低估敵國的地大物博, 戰力分散, 戰線太多, 補給線太長, 結論: 戰敗) 在2007年的今日, 各位覺得日本還有可能嗎?

現今的日本, 軍費是高, 軍備是先進, 但要害的是人民的意願根本今時不同往日, 年青人一心只顧享樂, 成年人只關心經濟, 真的有能力支持一場小戰嗎? 要是日本士兵枉死了一個人, 全國上下肯定又哭又鬧, 不要說當年的"神氣敢死隊"精神了. 打一場經濟戰還是可以的, 但真槍實彈嘛~ 不要說笑了.

現今的日本, 軍費是高, 軍備是先進, 但要害的是人民的意願根本今時不同往日, 年青人一心只顧享樂, 成年人只關心經濟, 真的有能力支持一場小戰嗎? 要是日本士兵枉死了一個人, 全國上下肯定又哭又鬧, 不要說當年的"神氣敢死隊"精神了. 打一場經濟戰還是可以的, 但真槍實彈嘛~ 不要說笑了. 筆者本來也對日本右翼興起深懷戒心, 但數次到訪日本, 看見當地年青人不問世事, 只瘋狂地消費享樂, 才猛然明白一切均是傳媒的手法, 所謂的日本右翼, 幾乎清一色是上了年紀的阿伯, 是有點政治影響力, 但相信不出幾年便通通奔往西方極樂世界了. 至於什麼更改教科書內容, 那更荒唐, 便是改與不改, 日本時下年青人也是不太會看的, 男的對女優AV的興趣, 以及女的對時裝雜誌的興趣, 相信是遠遠超過什麼歷史教科書的.

筆者本來也對日本右翼興起深懷戒心, 但數次到訪日本, 看見當地年青人不問世事, 只瘋狂地消費享樂, 才猛然明白一切均是傳媒的手法, 所謂的日本右翼, 幾乎清一色是上了年紀的阿伯, 是有點政治影響力, 但相信不出幾年便通通奔往西方極樂世界了. 至於什麼更改教科書內容, 那更荒唐, 便是改與不改, 日本時下年青人也是不太會看的, 男的對女優AV的興趣, 以及女的對時裝雜誌的興趣, 相信是遠遠超過什麼歷史教科書的. 中國的真正對手, 從來只有一個, 也就是美國, 絕對不是什麼軍國主義. 日本不過是美國對付中國的其中一隻棋子, 什麼釣魚台, 什麼更改教科書, 什麼拒絕道歉, 其實不過全是日本政府的小動作, 對真正的國際政治角力可謂微不足道. 他朝中國的國力到達一個程度時, 釣魚台真的是要拿回便拿回. 意氣之爭是很無謂的.

中國的真正對手, 從來只有一個, 也就是美國, 絕對不是什麼軍國主義. 日本不過是美國對付中國的其中一隻棋子, 什麼釣魚台, 什麼更改教科書, 什麼拒絕道歉, 其實不過全是日本政府的小動作, 對真正的國際政治角力可謂微不足道. 他朝中國的國力到達一個程度時, 釣魚台真的是要拿回便拿回. 意氣之爭是很無謂的.

1970年, 德國前總理勃蘭特在華沙猶太人殉難者紀念碑前下跪懺悔, 全球為之動容, 這樣的大國氣度, 日本要幾時才有呢? 難道真的要被別人騎在頭上時才懂嗎? 還是爽爽快快認了錯吧~

2006年12月23日

一紙英雄: 從李君看中國改革

筆者前天相約友人李君晚膳於尖沙咀 (李君是誰? 哈, 請參考筆者的第一篇文章, 自有解說~), 大吃墨丸麵於雞記潮州粉麵, 雖然沒有於舊址時滋味, 但與友人把酒言歡還是這樣的令人快意. 臨走時……

"你有沒有紙巾?"他問.

"沒有啊~幹什麼?"

"想去廁所."

筆者突然想起. "等等, 好像還有一張."

"一張?!" 他好像有點猶豫......

筆者本以為他只是想洗手後作抹手之用, 但看見他的神色, 頓然明白他去芧廁不是為"小", 而是為"大"!!! 不禁臉色大變.

"好吧~ 我試一試吧~"他最後說道. 筆者大驚, 心想: "怎可能一張紙巾便可解決啊?!"

正想考慮有沒有其他方法之際, 他已昂首走進廁所, 手裡拿的, 只有一張小小的紙巾......

未幾, 他走出來: "搞掂~"

筆者實在沒話可說, 只能稱呼一聲:

是的. 筆者這位朋友真的是有點小聰明的, 思考靈活, 能從一些沒想過的角度出發, 嘗試解決一些別人認為是荒誕, 甚至是沒可能的事情. 不管學歷如何, 這樣的能力多多少少也是先天的, 也許是上天給他一點的小禮物吧~ 這些年來與他對談, 筆者印象最深刻的, 是他在一些尋常話題中, 說到一些筆者從沒想過的意見. 一個人的學養的確是對多角度的思考有幫助, 但就如蜘蛛織網一樣, 人們無論如何學習模仿, 其成果比天生自然的"蜘蛛紡織師"還是遠遠不及的.

是的. 筆者這位朋友真的是有點小聰明的, 思考靈活, 能從一些沒想過的角度出發, 嘗試解決一些別人認為是荒誕, 甚至是沒可能的事情. 不管學歷如何, 這樣的能力多多少少也是先天的, 也許是上天給他一點的小禮物吧~ 這些年來與他對談, 筆者印象最深刻的, 是他在一些尋常話題中, 說到一些筆者從沒想過的意見. 一個人的學養的確是對多角度的思考有幫助, 但就如蜘蛛織網一樣, 人們無論如何學習模仿, 其成果比天生自然的"蜘蛛紡織師"還是遠遠不及的. 這方面的能力在現今變化萬千的社會是難能可貴的. 危機及機會隨時隨地突然出現, 在競爭激烈的社會, 誰能把握機會及避過危險, 誰便是生存者. 而這樣的應變能力, 如上所說, 是不大可以學習的. 人長大後隨著經驗的累積, 應變能力也相對提高, 但這個說了等於沒說的道理, 拿出來討論是沒有意思的. 值得討論的, 是先天擁有這種能力的人, 在現今社會中, 應站在什麼的位置上? 尤其是對於發展一日千里的中國.

這方面的能力在現今變化萬千的社會是難能可貴的. 危機及機會隨時隨地突然出現, 在競爭激烈的社會, 誰能把握機會及避過危險, 誰便是生存者. 而這樣的應變能力, 如上所說, 是不大可以學習的. 人長大後隨著經驗的累積, 應變能力也相對提高, 但這個說了等於沒說的道理, 拿出來討論是沒有意思的. 值得討論的, 是先天擁有這種能力的人, 在現今社會中, 應站在什麼的位置上? 尤其是對於發展一日千里的中國.

一個國家的崛起是有很多不同方式的. 當年的羅馬帝國憑共和政制的開創寫入史冊, 漢武貞觀的文治武功垂名後世, 法國路易十四及清朝康熙的個人天才名震古今, 大英帝國及西班牙的海上雄師稱王稱霸, 二戰日德的工業力量震撼世界......

時至今日的中國, 崛起已成定局, 所倚憑的, 如無意外則是經濟實力. 這種非武力的和平崛起, 無論在中國或世界史上均是很罕見的, 而擁有十二億人口龐大國家如此攀升, 更是絕無僅有. 能否一帆風順呢? 稍有閱歷的人是心知肚明的.

時至今日的中國, 崛起已成定局, 所倚憑的, 如無意外則是經濟實力. 這種非武力的和平崛起, 無論在中國或世界史上均是很罕見的, 而擁有十二億人口龐大國家如此攀升, 更是絕無僅有. 能否一帆風順呢? 稍有閱歷的人是心知肚明的.筆者深信中國的改革道路既然已開始了近三十年, 己沒有可能走回頭路. 經過了這些年來的急速發展, 之後的每一步, 均真的需要謹慎小心, 稍有閃失, 受害的將是成千上萬的人民.

實行中央集權制, 筆者覺得這是管治一個十二億人口國家的恰當制度 (民主? 筆者很猶豫......將來撰文再說), 所以國家的命運較大部份是在政府官員手上, 而不如西方國家般放在選民手上. 是故將來不論是自亂陣腳, 還是外敵挑釁, 國家能否扭轉乾坤, 便全看這班官員的質素了. 看似一個很普通的常識, 但請不要用香港的角度看, 要從中國的角度看. 在香港或西方國家, 一個官員動不動便問責, 隨時給人扔下台, 做事說話總是戰戰競競的; 而中國的官員, 德高望重, 一句說話一個表情, 影響的已是上千萬人.

實行中央集權制, 筆者覺得這是管治一個十二億人口國家的恰當制度 (民主? 筆者很猶豫......將來撰文再說), 所以國家的命運較大部份是在政府官員手上, 而不如西方國家般放在選民手上. 是故將來不論是自亂陣腳, 還是外敵挑釁, 國家能否扭轉乾坤, 便全看這班官員的質素了. 看似一個很普通的常識, 但請不要用香港的角度看, 要從中國的角度看. 在香港或西方國家, 一個官員動不動便問責, 隨時給人扔下台, 做事說話總是戰戰競競的; 而中國的官員, 德高望重, 一句說話一個表情, 影響的已是上千萬人. 轉了一大個圈, 筆者其實最想說的, 便是很期望中國政府能有多些像"一紙英雄"這樣的人材, 在國家決策時能發揮多點影響力, 勇於探索嘗試, 不拘泥於過去或別人的經驗, 自己另覓別徑前進.

轉了一大個圈, 筆者其實最想說的, 便是很期望中國政府能有多些像"一紙英雄"這樣的人材, 在國家決策時能發揮多點影響力, 勇於探索嘗試, 不拘泥於過去或別人的經驗, 自己另覓別徑前進.在和平崛起的道路, 絕不像課本參考書中所謂的標準發展路線圖, 一些完全意料之外的困難, 一些看似沒法解決的危機等等, 在國家可調動資源有限的情況下, 手裡只有一張紙巾, 情況"緊急"時, 也是要硬著頭皮走進洗手間的. 特別值得一提的是, 非常時期動用非常手段, 是無可厚非的. 筆者最著緊的, 是李君能否快點回來, 不用大家等這麼久, 李君究竟在茅廁裡做過什麼, 筆者也不想追究了 (坦白說有點嘔心~哈~); 平民最要緊的, 是和平穩定, 三餐溫飽, 能做到的這點便已相當足夠, 再深究其過程, 不過是吹毛求疪罷了.

中央集權的制度, 其行政效率之高, 是民主社會望塵莫及的. 這樣無疑會容易造就恐怖獨裁, 國家落入萬丈深淵的局面; 但同時也是有志改革, 銳心發展的人材大展拳腳之時. 一成一敗, 是謗是譽, 均會千古留名.

各位”一紙英雄”, 現在不站出來, 還待何時呢?

(附註: 筆者明天將往黃山攝影旅遊, 待年底回來後再撰文細談~ 謝過啦!)

2006年10月21日

“完美乎? 缺陷乎?” 淺談自由市場經濟

很久沒有寫過關於時事經濟的文章. 近日看見特區政府有意放棄沿用多年的”積極不干預”政策, 令筆者不禁想起香港八, 九十年代賴以成功的自由市場經濟. 所謂的”自由市場”, 一直被公認為最”理想”, 最”完美”的經濟體, 但這個”共識”離事實有多遠呢? 為什麼我們要選擇這個制度呢? 自由市場的”自由”兩字, 指的是什麼樣的自由呢?

首先, 世上有完美的人嗎? 哈~ 當然沒有! 各人有各自的優點缺點, 便是德蘭修女也會有她的缺陷, 那麼由人組成的經濟體, 有可能會達致完美嗎? 答案其實是淺而易見的. 再”完美”的法律制度 (也是由人組成), 也是會出現寃案, 不公的情況; 是故完美的人不存在, 完美的經濟體系也不會存在. 自古以來, “完美”, “理想”等詞語, 均只能追求, 不能實現.

不同人不同組織有不同利益, 那一種政策最能 (或最終趨向) 平衡各方的利益, 那便是最”理想”的政策.

舉一個簡單的例子: 看看你們身邊的交通燈便知道了. 一個人口眾多的城市, 其道路交通是非常繁忙的, 每條道路在每天不同的時間均有不同的流量需要, 情況就如社會上各方面的利益團體 (不論是商界, 中產, 勞工, 福利等), 也是在不同的社會環境下有不同的需求, 每條道路均想追求最大的”暢順度”, 那一條道路不想越少交通燈越好呢? 道路相互交纏, 就如社會各界也繫在一起, 牽一髮而動全身. 你想增加勞工的福利嗎? 那便相對損害了商界的利益, 那一條道路綠燈長開, 另一條路便長期擠塞. 政府的工作, 便如城市的交通燈系統, 維持着各條道路的平衡暢通, 盡量避免一條大道永遠暢通, 一條小徑永遠擠塞的局面. 其實各位只要稍稍想像一下, 也會知道那是一種多麼複雜的系統, 而我們的社會, 明顯地, 比交通系統又不知複雜多少倍.

舉一個簡單的例子: 看看你們身邊的交通燈便知道了. 一個人口眾多的城市, 其道路交通是非常繁忙的, 每條道路在每天不同的時間均有不同的流量需要, 情況就如社會上各方面的利益團體 (不論是商界, 中產, 勞工, 福利等), 也是在不同的社會環境下有不同的需求, 每條道路均想追求最大的”暢順度”, 那一條道路不想越少交通燈越好呢? 道路相互交纏, 就如社會各界也繫在一起, 牽一髮而動全身. 你想增加勞工的福利嗎? 那便相對損害了商界的利益, 那一條道路綠燈長開, 另一條路便長期擠塞. 政府的工作, 便如城市的交通燈系統, 維持着各條道路的平衡暢通, 盡量避免一條大道永遠暢通, 一條小徑永遠擠塞的局面. 其實各位只要稍稍想像一下, 也會知道那是一種多麼複雜的系統, 而我們的社會, 明顯地, 比交通系統又不知複雜多少倍. 筆者是推崇佛利民所創立的新古典經濟學派 (簡稱芝加哥學派) 的. 與一般人的常識不同, 我們是理所當然地認為多點交通燈, 交通的秩序便會越好; 而芝加哥學派所倡的, 是交通燈越少越好. 的而且確起初會引起混亂, 但混亂過後, 便會達致一個效率極高的”秩序”.

筆者是推崇佛利民所創立的新古典經濟學派 (簡稱芝加哥學派) 的. 與一般人的常識不同, 我們是理所當然地認為多點交通燈, 交通的秩序便會越好; 而芝加哥學派所倡的, 是交通燈越少越好. 的而且確起初會引起混亂, 但混亂過後, 便會達致一個效率極高的”秩序”.在佛利民的成名著作”Free to Choose”中已清楚帶出上述的訊息. 由於政府身為執政者, 是很難對各界的利益團體作出切身的體會及選擇, 是故歷史上, 能作積極主導而有大成效的政府實在少之有少, 反之導致社會失衡的例子倒多如恒沙星數. 新古典經濟學派提出的, 是以市場作主導的經濟體, 比較起政府規劃的經濟體, 在產權清晰界定的情況下, 所造成的社會資源浪費是最少, 效用最高. 這是本港學者張五常教授的老調了. (詳情可參考張教授的著作”賣桔者言”)

是故現今自由市場經濟體系的普及, 究其原因, 是由於所造成的資源浪費最少, 能將有限的社會資源作最大的發揮, 但另一方面, 其體系的缺點絕對是不可忽視的. 其中最明顯的, 便是在激烈競爭下所造成貧富懸殊. 其實這真的有點矛盾, 資源有限 (地球是這麼大便這麼大), 自由市場經濟模仿自然界千百萬年進化所用的”物競天擇, 適者生存”制度運作, 不停將弱者淘汰改善自身質素, 並將身邊資源作最大的效用, 減少浪費, 但老天開了人類一個大玩笑: 賦予我們感情, 當看見弱者被淘汰時, 我們不禁心懷憐憫, 問: “他們沒過錯啊~不過能力比人弱, 罪不至死啊!”, 這句話在我們心中喊出來時, 永恒的矛盾便造成了. (小圖為Charles Darwin, 著作"Natural Selection")

是故現今自由市場經濟體系的普及, 究其原因, 是由於所造成的資源浪費最少, 能將有限的社會資源作最大的發揮, 但另一方面, 其體系的缺點絕對是不可忽視的. 其中最明顯的, 便是在激烈競爭下所造成貧富懸殊. 其實這真的有點矛盾, 資源有限 (地球是這麼大便這麼大), 自由市場經濟模仿自然界千百萬年進化所用的”物競天擇, 適者生存”制度運作, 不停將弱者淘汰改善自身質素, 並將身邊資源作最大的效用, 減少浪費, 但老天開了人類一個大玩笑: 賦予我們感情, 當看見弱者被淘汰時, 我們不禁心懷憐憫, 問: “他們沒過錯啊~不過能力比人弱, 罪不至死啊!”, 這句話在我們心中喊出來時, 永恒的矛盾便造成了. (小圖為Charles Darwin, 著作"Natural Selection")儘管我們透過自我完善的機制, 例如實施福利政策保障被淘汰出來的人們, 但在西方世界實施了近四, 五十年的今天, 很明顯看到其福利政策的遺禍之大, 以及其尾大不掉的恐怖……說實話, 自由市場經濟相較大家想像中的”完美”, 實在是有點距離的.

儘管如此, 在想不到有其他更佳取代制度前, 筆者是贊同芝加哥學派的. 另外很有趣的是, 一般人誤以為自由市場經濟中的”自由”, 指的是政府沒需要存在, 任由社會各界自我調整, 自發自動運行似的. 沒錯, 芝加哥學派是提出”大市場, 小政府”政策, 但並沒有表示政府不必存在的可能性以及其影響的重要性. 交通燈的確是越少越好, 但並不表示它應該消失!

在現今的市場經濟, 完全自由是不可能的, 在資訊革命的推動下, 全球經濟越趨緊密, 形勢千變萬化, 那難得形成的”平衡經濟”轉眼間便可能給打亂重整, 為了維持”平衡局面”的穩定性, 政府的干預是必要的. 例如面對過度的通漲及通縮, 政府便可以透過調整滙率應對. 是故政府的干預, 雖少但重要, 而且應集中在整個體系的框架上. 至於體系本身的運行, 則越少干預越好.

在現今的市場經濟, 完全自由是不可能的, 在資訊革命的推動下, 全球經濟越趨緊密, 形勢千變萬化, 那難得形成的”平衡經濟”轉眼間便可能給打亂重整, 為了維持”平衡局面”的穩定性, 政府的干預是必要的. 例如面對過度的通漲及通縮, 政府便可以透過調整滙率應對. 是故政府的干預, 雖少但重要, 而且應集中在整個體系的框架上. 至於體系本身的運行, 則越少干預越好. “Free to Choose”的名字起得好, 自由市場經濟中的”自由”, 指的是個體的自由選擇, 並不是指無政府狀態的”自由”. 沒有健全的法律制度, 有效的政府管治, 自由市場經濟是難以建立的.

很多人誤以為只有西方民主世界才能建立自由市場, 其實不然, 自由市場經濟與本身的政治體制其實是沒多大關係的. 便是處於皇權獨裁的清代中國, 山西的平遙便是當時全國的”金融”中心, 小小縣城有廿二間票號, 佔國家一半的票務生意, 其分號更開遍天下, “晉商”二字名震古今. 清初的金融業得以蓬勃發展, 很大程度有賴康熙乾龍營造的太平盛世, 政局穩定, 並實行寬鬆的經濟政策, 原來早在兩百多年前, 清政府便對經濟實行”積極不干預”政策, 結果在市場經濟的運作下, 造就了山西平遙的經濟奇蹟. (比香港早了一步呢, 哈哈~).

很多人誤以為只有西方民主世界才能建立自由市場, 其實不然, 自由市場經濟與本身的政治體制其實是沒多大關係的. 便是處於皇權獨裁的清代中國, 山西的平遙便是當時全國的”金融”中心, 小小縣城有廿二間票號, 佔國家一半的票務生意, 其分號更開遍天下, “晉商”二字名震古今. 清初的金融業得以蓬勃發展, 很大程度有賴康熙乾龍營造的太平盛世, 政局穩定, 並實行寬鬆的經濟政策, 原來早在兩百多年前, 清政府便對經濟實行”積極不干預”政策, 結果在市場經濟的運作下, 造就了山西平遙的經濟奇蹟. (比香港早了一步呢, 哈哈~). 當年平遙大行: 日昇昌號的總店橫匾, 刻了一句”匯通天下”, 便充分顯示了自由市場經濟的威力! (相信不少香港人也熟悉這一句吧~)

附註: 近日找到年屆九十四歲的佛利民一篇關於香港的文章, 一句"Although the territory may continue to grow, it will no longer be such a shining symbol of economic freedom"成為經典, 真的是花無百日紅, 憑着天時地利人和創造經濟奇蹟的香港, 經過近三十年的高峰, 也許是時候落幕了. 現將原文輯錄如下:

Hong Kong Wrong

By MILTON FRIEDMAN

October 6, 2006; Page A14

It had to happen. Hong Kong's policy of "positive noninterventionism" was too good to last. It went against all the instincts of government officials, paid to spend other people's money and meddle in other people's affairs. That's why it was sadly unsurprising to see Hong Kong's current leader, Donald Tsang, last month declare the death of the policy on which the territory's prosperity was built.

The really amazing phenomenon is that, for half a century, his predecessors resisted the temptation to tax and meddle. Though a colony of socialist Britain, Hong Kong followed a laissez-faire capitalist policy, thanks largely to a British civil servant, John Cowperthwaite. Assigned to handle Hong Kong's financial affairs in 1945, he rose through the ranks to become the territory's financial secretary from 1961-71. Cowperthwaite, who died on Jan. 21 this year, was so famously laissez-faire that he refused to collect economic statistics for fear this would only give government officials an excuse for more meddling. His successor, Sir Philip Haddon-Cave, coined the term "positive noninterventionism" to describe Cowperthwaite's approach.

The results of his policy were remarkable. At the end of World War II, Hong Kong was a dirt-poor island with a per-capita income about one-quarter that of Britain's. By 1997, when sovereignty was transferred to China, its per-capita income was roughly equal to that of the departing colonial power, even though Britain had experienced sizable growth over the same period. That was a striking demonstration of the productivity of freedom, of what people can do when they are left free to pursue their own interests.

The success of laissez-faire in Hong Kong was a major factor in encouraging China and other countries to move away from centralized control toward greater reliance on private enterprise and the free market. As a result, they too have benefited from rapid economic growth. The ultimate fate of China depends, I believe, on whether it continues to move in Hong Kong's direction faster than Hong Kong moves in China's.

Mr. Tsang insists that he only wants the government to act "when there are obvious imperfections in the operation of the market mechanism." That ignores the reality that if there are any "obvious imperfections," the market will eliminate them long before Mr. Tsang gets around to it. Much more important are the "imperfections" -- obvious and not so obvious -- that will be introduced by overactive government.

A half-century of "positive noninterventionism" has made Hong Kong wealthy enough to absorb much abuse from ill-advised government intervention. Inertia alone should ensure that intervention remains limited. Despite the policy change, Hong Kong is likely to remain wealthy and prosperous for many years to come. But, although the territory may continue to grow, it will no longer be such a shining symbol of economic freedom.

Yet that doesn't detract from the scale of Cowperthwaite's achievement. Whatever happens to Hong Kong in the future, the experience of this past 50 years will continue to instruct and encourage friends of economic freedom. And it provides a lasting model of good economic policy for others who wish to bring similar prosperity to their people.

P.s. Mr. Friedman, the 1976 Nobel laureate in economics, is a senior research fellow at Stanford's Hoover Institution.