2006年12月23日

一紙英雄: 從李君看中國改革

筆者前天相約友人李君晚膳於尖沙咀 (李君是誰? 哈, 請參考筆者的第一篇文章, 自有解說~), 大吃墨丸麵於雞記潮州粉麵, 雖然沒有於舊址時滋味, 但與友人把酒言歡還是這樣的令人快意. 臨走時……

"你有沒有紙巾?"他問.

"沒有啊~幹什麼?"

"想去廁所."

筆者突然想起. "等等, 好像還有一張."

"一張?!" 他好像有點猶豫......

筆者本以為他只是想洗手後作抹手之用, 但看見他的神色, 頓然明白他去芧廁不是為"小", 而是為"大"!!! 不禁臉色大變.

"好吧~ 我試一試吧~"他最後說道. 筆者大驚, 心想: "怎可能一張紙巾便可解決啊?!"

正想考慮有沒有其他方法之際, 他已昂首走進廁所, 手裡拿的, 只有一張小小的紙巾......

未幾, 他走出來: "搞掂~"

筆者實在沒話可說, 只能稱呼一聲:

是的. 筆者這位朋友真的是有點小聰明的, 思考靈活, 能從一些沒想過的角度出發, 嘗試解決一些別人認為是荒誕, 甚至是沒可能的事情. 不管學歷如何, 這樣的能力多多少少也是先天的, 也許是上天給他一點的小禮物吧~ 這些年來與他對談, 筆者印象最深刻的, 是他在一些尋常話題中, 說到一些筆者從沒想過的意見. 一個人的學養的確是對多角度的思考有幫助, 但就如蜘蛛織網一樣, 人們無論如何學習模仿, 其成果比天生自然的"蜘蛛紡織師"還是遠遠不及的.

是的. 筆者這位朋友真的是有點小聰明的, 思考靈活, 能從一些沒想過的角度出發, 嘗試解決一些別人認為是荒誕, 甚至是沒可能的事情. 不管學歷如何, 這樣的能力多多少少也是先天的, 也許是上天給他一點的小禮物吧~ 這些年來與他對談, 筆者印象最深刻的, 是他在一些尋常話題中, 說到一些筆者從沒想過的意見. 一個人的學養的確是對多角度的思考有幫助, 但就如蜘蛛織網一樣, 人們無論如何學習模仿, 其成果比天生自然的"蜘蛛紡織師"還是遠遠不及的. 這方面的能力在現今變化萬千的社會是難能可貴的. 危機及機會隨時隨地突然出現, 在競爭激烈的社會, 誰能把握機會及避過危險, 誰便是生存者. 而這樣的應變能力, 如上所說, 是不大可以學習的. 人長大後隨著經驗的累積, 應變能力也相對提高, 但這個說了等於沒說的道理, 拿出來討論是沒有意思的. 值得討論的, 是先天擁有這種能力的人, 在現今社會中, 應站在什麼的位置上? 尤其是對於發展一日千里的中國.

這方面的能力在現今變化萬千的社會是難能可貴的. 危機及機會隨時隨地突然出現, 在競爭激烈的社會, 誰能把握機會及避過危險, 誰便是生存者. 而這樣的應變能力, 如上所說, 是不大可以學習的. 人長大後隨著經驗的累積, 應變能力也相對提高, 但這個說了等於沒說的道理, 拿出來討論是沒有意思的. 值得討論的, 是先天擁有這種能力的人, 在現今社會中, 應站在什麼的位置上? 尤其是對於發展一日千里的中國.

一個國家的崛起是有很多不同方式的. 當年的羅馬帝國憑共和政制的開創寫入史冊, 漢武貞觀的文治武功垂名後世, 法國路易十四及清朝康熙的個人天才名震古今, 大英帝國及西班牙的海上雄師稱王稱霸, 二戰日德的工業力量震撼世界......

時至今日的中國, 崛起已成定局, 所倚憑的, 如無意外則是經濟實力. 這種非武力的和平崛起, 無論在中國或世界史上均是很罕見的, 而擁有十二億人口龐大國家如此攀升, 更是絕無僅有. 能否一帆風順呢? 稍有閱歷的人是心知肚明的.

時至今日的中國, 崛起已成定局, 所倚憑的, 如無意外則是經濟實力. 這種非武力的和平崛起, 無論在中國或世界史上均是很罕見的, 而擁有十二億人口龐大國家如此攀升, 更是絕無僅有. 能否一帆風順呢? 稍有閱歷的人是心知肚明的.筆者深信中國的改革道路既然已開始了近三十年, 己沒有可能走回頭路. 經過了這些年來的急速發展, 之後的每一步, 均真的需要謹慎小心, 稍有閃失, 受害的將是成千上萬的人民.

實行中央集權制, 筆者覺得這是管治一個十二億人口國家的恰當制度 (民主? 筆者很猶豫......將來撰文再說), 所以國家的命運較大部份是在政府官員手上, 而不如西方國家般放在選民手上. 是故將來不論是自亂陣腳, 還是外敵挑釁, 國家能否扭轉乾坤, 便全看這班官員的質素了. 看似一個很普通的常識, 但請不要用香港的角度看, 要從中國的角度看. 在香港或西方國家, 一個官員動不動便問責, 隨時給人扔下台, 做事說話總是戰戰競競的; 而中國的官員, 德高望重, 一句說話一個表情, 影響的已是上千萬人.

實行中央集權制, 筆者覺得這是管治一個十二億人口國家的恰當制度 (民主? 筆者很猶豫......將來撰文再說), 所以國家的命運較大部份是在政府官員手上, 而不如西方國家般放在選民手上. 是故將來不論是自亂陣腳, 還是外敵挑釁, 國家能否扭轉乾坤, 便全看這班官員的質素了. 看似一個很普通的常識, 但請不要用香港的角度看, 要從中國的角度看. 在香港或西方國家, 一個官員動不動便問責, 隨時給人扔下台, 做事說話總是戰戰競競的; 而中國的官員, 德高望重, 一句說話一個表情, 影響的已是上千萬人. 轉了一大個圈, 筆者其實最想說的, 便是很期望中國政府能有多些像"一紙英雄"這樣的人材, 在國家決策時能發揮多點影響力, 勇於探索嘗試, 不拘泥於過去或別人的經驗, 自己另覓別徑前進.

轉了一大個圈, 筆者其實最想說的, 便是很期望中國政府能有多些像"一紙英雄"這樣的人材, 在國家決策時能發揮多點影響力, 勇於探索嘗試, 不拘泥於過去或別人的經驗, 自己另覓別徑前進.在和平崛起的道路, 絕不像課本參考書中所謂的標準發展路線圖, 一些完全意料之外的困難, 一些看似沒法解決的危機等等, 在國家可調動資源有限的情況下, 手裡只有一張紙巾, 情況"緊急"時, 也是要硬著頭皮走進洗手間的. 特別值得一提的是, 非常時期動用非常手段, 是無可厚非的. 筆者最著緊的, 是李君能否快點回來, 不用大家等這麼久, 李君究竟在茅廁裡做過什麼, 筆者也不想追究了 (坦白說有點嘔心~哈~); 平民最要緊的, 是和平穩定, 三餐溫飽, 能做到的這點便已相當足夠, 再深究其過程, 不過是吹毛求疪罷了.

中央集權的制度, 其行政效率之高, 是民主社會望塵莫及的. 這樣無疑會容易造就恐怖獨裁, 國家落入萬丈深淵的局面; 但同時也是有志改革, 銳心發展的人材大展拳腳之時. 一成一敗, 是謗是譽, 均會千古留名.

各位”一紙英雄”, 現在不站出來, 還待何時呢?

(附註: 筆者明天將往黃山攝影旅遊, 待年底回來後再撰文細談~ 謝過啦!)

2006年10月21日

“完美乎? 缺陷乎?” 淺談自由市場經濟

很久沒有寫過關於時事經濟的文章. 近日看見特區政府有意放棄沿用多年的”積極不干預”政策, 令筆者不禁想起香港八, 九十年代賴以成功的自由市場經濟. 所謂的”自由市場”, 一直被公認為最”理想”, 最”完美”的經濟體, 但這個”共識”離事實有多遠呢? 為什麼我們要選擇這個制度呢? 自由市場的”自由”兩字, 指的是什麼樣的自由呢?

首先, 世上有完美的人嗎? 哈~ 當然沒有! 各人有各自的優點缺點, 便是德蘭修女也會有她的缺陷, 那麼由人組成的經濟體, 有可能會達致完美嗎? 答案其實是淺而易見的. 再”完美”的法律制度 (也是由人組成), 也是會出現寃案, 不公的情況; 是故完美的人不存在, 完美的經濟體系也不會存在. 自古以來, “完美”, “理想”等詞語, 均只能追求, 不能實現.

不同人不同組織有不同利益, 那一種政策最能 (或最終趨向) 平衡各方的利益, 那便是最”理想”的政策.

舉一個簡單的例子: 看看你們身邊的交通燈便知道了. 一個人口眾多的城市, 其道路交通是非常繁忙的, 每條道路在每天不同的時間均有不同的流量需要, 情況就如社會上各方面的利益團體 (不論是商界, 中產, 勞工, 福利等), 也是在不同的社會環境下有不同的需求, 每條道路均想追求最大的”暢順度”, 那一條道路不想越少交通燈越好呢? 道路相互交纏, 就如社會各界也繫在一起, 牽一髮而動全身. 你想增加勞工的福利嗎? 那便相對損害了商界的利益, 那一條道路綠燈長開, 另一條路便長期擠塞. 政府的工作, 便如城市的交通燈系統, 維持着各條道路的平衡暢通, 盡量避免一條大道永遠暢通, 一條小徑永遠擠塞的局面. 其實各位只要稍稍想像一下, 也會知道那是一種多麼複雜的系統, 而我們的社會, 明顯地, 比交通系統又不知複雜多少倍.

舉一個簡單的例子: 看看你們身邊的交通燈便知道了. 一個人口眾多的城市, 其道路交通是非常繁忙的, 每條道路在每天不同的時間均有不同的流量需要, 情況就如社會上各方面的利益團體 (不論是商界, 中產, 勞工, 福利等), 也是在不同的社會環境下有不同的需求, 每條道路均想追求最大的”暢順度”, 那一條道路不想越少交通燈越好呢? 道路相互交纏, 就如社會各界也繫在一起, 牽一髮而動全身. 你想增加勞工的福利嗎? 那便相對損害了商界的利益, 那一條道路綠燈長開, 另一條路便長期擠塞. 政府的工作, 便如城市的交通燈系統, 維持着各條道路的平衡暢通, 盡量避免一條大道永遠暢通, 一條小徑永遠擠塞的局面. 其實各位只要稍稍想像一下, 也會知道那是一種多麼複雜的系統, 而我們的社會, 明顯地, 比交通系統又不知複雜多少倍. 筆者是推崇佛利民所創立的新古典經濟學派 (簡稱芝加哥學派) 的. 與一般人的常識不同, 我們是理所當然地認為多點交通燈, 交通的秩序便會越好; 而芝加哥學派所倡的, 是交通燈越少越好. 的而且確起初會引起混亂, 但混亂過後, 便會達致一個效率極高的”秩序”.

筆者是推崇佛利民所創立的新古典經濟學派 (簡稱芝加哥學派) 的. 與一般人的常識不同, 我們是理所當然地認為多點交通燈, 交通的秩序便會越好; 而芝加哥學派所倡的, 是交通燈越少越好. 的而且確起初會引起混亂, 但混亂過後, 便會達致一個效率極高的”秩序”.在佛利民的成名著作”Free to Choose”中已清楚帶出上述的訊息. 由於政府身為執政者, 是很難對各界的利益團體作出切身的體會及選擇, 是故歷史上, 能作積極主導而有大成效的政府實在少之有少, 反之導致社會失衡的例子倒多如恒沙星數. 新古典經濟學派提出的, 是以市場作主導的經濟體, 比較起政府規劃的經濟體, 在產權清晰界定的情況下, 所造成的社會資源浪費是最少, 效用最高. 這是本港學者張五常教授的老調了. (詳情可參考張教授的著作”賣桔者言”)

是故現今自由市場經濟體系的普及, 究其原因, 是由於所造成的資源浪費最少, 能將有限的社會資源作最大的發揮, 但另一方面, 其體系的缺點絕對是不可忽視的. 其中最明顯的, 便是在激烈競爭下所造成貧富懸殊. 其實這真的有點矛盾, 資源有限 (地球是這麼大便這麼大), 自由市場經濟模仿自然界千百萬年進化所用的”物競天擇, 適者生存”制度運作, 不停將弱者淘汰改善自身質素, 並將身邊資源作最大的效用, 減少浪費, 但老天開了人類一個大玩笑: 賦予我們感情, 當看見弱者被淘汰時, 我們不禁心懷憐憫, 問: “他們沒過錯啊~不過能力比人弱, 罪不至死啊!”, 這句話在我們心中喊出來時, 永恒的矛盾便造成了. (小圖為Charles Darwin, 著作"Natural Selection")

是故現今自由市場經濟體系的普及, 究其原因, 是由於所造成的資源浪費最少, 能將有限的社會資源作最大的發揮, 但另一方面, 其體系的缺點絕對是不可忽視的. 其中最明顯的, 便是在激烈競爭下所造成貧富懸殊. 其實這真的有點矛盾, 資源有限 (地球是這麼大便這麼大), 自由市場經濟模仿自然界千百萬年進化所用的”物競天擇, 適者生存”制度運作, 不停將弱者淘汰改善自身質素, 並將身邊資源作最大的效用, 減少浪費, 但老天開了人類一個大玩笑: 賦予我們感情, 當看見弱者被淘汰時, 我們不禁心懷憐憫, 問: “他們沒過錯啊~不過能力比人弱, 罪不至死啊!”, 這句話在我們心中喊出來時, 永恒的矛盾便造成了. (小圖為Charles Darwin, 著作"Natural Selection")儘管我們透過自我完善的機制, 例如實施福利政策保障被淘汰出來的人們, 但在西方世界實施了近四, 五十年的今天, 很明顯看到其福利政策的遺禍之大, 以及其尾大不掉的恐怖……說實話, 自由市場經濟相較大家想像中的”完美”, 實在是有點距離的.

儘管如此, 在想不到有其他更佳取代制度前, 筆者是贊同芝加哥學派的. 另外很有趣的是, 一般人誤以為自由市場經濟中的”自由”, 指的是政府沒需要存在, 任由社會各界自我調整, 自發自動運行似的. 沒錯, 芝加哥學派是提出”大市場, 小政府”政策, 但並沒有表示政府不必存在的可能性以及其影響的重要性. 交通燈的確是越少越好, 但並不表示它應該消失!

在現今的市場經濟, 完全自由是不可能的, 在資訊革命的推動下, 全球經濟越趨緊密, 形勢千變萬化, 那難得形成的”平衡經濟”轉眼間便可能給打亂重整, 為了維持”平衡局面”的穩定性, 政府的干預是必要的. 例如面對過度的通漲及通縮, 政府便可以透過調整滙率應對. 是故政府的干預, 雖少但重要, 而且應集中在整個體系的框架上. 至於體系本身的運行, 則越少干預越好.

在現今的市場經濟, 完全自由是不可能的, 在資訊革命的推動下, 全球經濟越趨緊密, 形勢千變萬化, 那難得形成的”平衡經濟”轉眼間便可能給打亂重整, 為了維持”平衡局面”的穩定性, 政府的干預是必要的. 例如面對過度的通漲及通縮, 政府便可以透過調整滙率應對. 是故政府的干預, 雖少但重要, 而且應集中在整個體系的框架上. 至於體系本身的運行, 則越少干預越好. “Free to Choose”的名字起得好, 自由市場經濟中的”自由”, 指的是個體的自由選擇, 並不是指無政府狀態的”自由”. 沒有健全的法律制度, 有效的政府管治, 自由市場經濟是難以建立的.

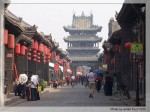

很多人誤以為只有西方民主世界才能建立自由市場, 其實不然, 自由市場經濟與本身的政治體制其實是沒多大關係的. 便是處於皇權獨裁的清代中國, 山西的平遙便是當時全國的”金融”中心, 小小縣城有廿二間票號, 佔國家一半的票務生意, 其分號更開遍天下, “晉商”二字名震古今. 清初的金融業得以蓬勃發展, 很大程度有賴康熙乾龍營造的太平盛世, 政局穩定, 並實行寬鬆的經濟政策, 原來早在兩百多年前, 清政府便對經濟實行”積極不干預”政策, 結果在市場經濟的運作下, 造就了山西平遙的經濟奇蹟. (比香港早了一步呢, 哈哈~).

很多人誤以為只有西方民主世界才能建立自由市場, 其實不然, 自由市場經濟與本身的政治體制其實是沒多大關係的. 便是處於皇權獨裁的清代中國, 山西的平遙便是當時全國的”金融”中心, 小小縣城有廿二間票號, 佔國家一半的票務生意, 其分號更開遍天下, “晉商”二字名震古今. 清初的金融業得以蓬勃發展, 很大程度有賴康熙乾龍營造的太平盛世, 政局穩定, 並實行寬鬆的經濟政策, 原來早在兩百多年前, 清政府便對經濟實行”積極不干預”政策, 結果在市場經濟的運作下, 造就了山西平遙的經濟奇蹟. (比香港早了一步呢, 哈哈~). 當年平遙大行: 日昇昌號的總店橫匾, 刻了一句”匯通天下”, 便充分顯示了自由市場經濟的威力! (相信不少香港人也熟悉這一句吧~)

附註: 近日找到年屆九十四歲的佛利民一篇關於香港的文章, 一句"Although the territory may continue to grow, it will no longer be such a shining symbol of economic freedom"成為經典, 真的是花無百日紅, 憑着天時地利人和創造經濟奇蹟的香港, 經過近三十年的高峰, 也許是時候落幕了. 現將原文輯錄如下:

Hong Kong Wrong

By MILTON FRIEDMAN

October 6, 2006; Page A14

It had to happen. Hong Kong's policy of "positive noninterventionism" was too good to last. It went against all the instincts of government officials, paid to spend other people's money and meddle in other people's affairs. That's why it was sadly unsurprising to see Hong Kong's current leader, Donald Tsang, last month declare the death of the policy on which the territory's prosperity was built.

The really amazing phenomenon is that, for half a century, his predecessors resisted the temptation to tax and meddle. Though a colony of socialist Britain, Hong Kong followed a laissez-faire capitalist policy, thanks largely to a British civil servant, John Cowperthwaite. Assigned to handle Hong Kong's financial affairs in 1945, he rose through the ranks to become the territory's financial secretary from 1961-71. Cowperthwaite, who died on Jan. 21 this year, was so famously laissez-faire that he refused to collect economic statistics for fear this would only give government officials an excuse for more meddling. His successor, Sir Philip Haddon-Cave, coined the term "positive noninterventionism" to describe Cowperthwaite's approach.

The results of his policy were remarkable. At the end of World War II, Hong Kong was a dirt-poor island with a per-capita income about one-quarter that of Britain's. By 1997, when sovereignty was transferred to China, its per-capita income was roughly equal to that of the departing colonial power, even though Britain had experienced sizable growth over the same period. That was a striking demonstration of the productivity of freedom, of what people can do when they are left free to pursue their own interests.

The success of laissez-faire in Hong Kong was a major factor in encouraging China and other countries to move away from centralized control toward greater reliance on private enterprise and the free market. As a result, they too have benefited from rapid economic growth. The ultimate fate of China depends, I believe, on whether it continues to move in Hong Kong's direction faster than Hong Kong moves in China's.

Mr. Tsang insists that he only wants the government to act "when there are obvious imperfections in the operation of the market mechanism." That ignores the reality that if there are any "obvious imperfections," the market will eliminate them long before Mr. Tsang gets around to it. Much more important are the "imperfections" -- obvious and not so obvious -- that will be introduced by overactive government.

A half-century of "positive noninterventionism" has made Hong Kong wealthy enough to absorb much abuse from ill-advised government intervention. Inertia alone should ensure that intervention remains limited. Despite the policy change, Hong Kong is likely to remain wealthy and prosperous for many years to come. But, although the territory may continue to grow, it will no longer be such a shining symbol of economic freedom.

Yet that doesn't detract from the scale of Cowperthwaite's achievement. Whatever happens to Hong Kong in the future, the experience of this past 50 years will continue to instruct and encourage friends of economic freedom. And it provides a lasting model of good economic policy for others who wish to bring similar prosperity to their people.

P.s. Mr. Friedman, the 1976 Nobel laureate in economics, is a senior research fellow at Stanford's Hoover Institution.

2006年06月07日

Human Trafficking

"Cocaine, you can only sell it once. But for women and child, you can sell them each day, every day, over and over and over again. And it's profit, is inmeasureable."

昨晚看了明珠台last episode的Human Trafficking(人間蒸發)以及接着播放的"真實性販賣"(The Real Sex Trafficking), 深受震撼. 從這共兩小時的映像中, 筆者深深感受到人類的劣根性是如何的醜陋, 是如何的罪惡滔天. 誇張一點, 筆者甚至有點以身為人類為恥.

昨晚看了明珠台last episode的Human Trafficking(人間蒸發)以及接着播放的"真實性販賣"(The Real Sex Trafficking), 深受震撼. 從這共兩小時的映像中, 筆者深深感受到人類的劣根性是如何的醜陋, 是如何的罪惡滔天. 誇張一點, 筆者甚至有點以身為人類為恥.實在應該多點這樣的節目, 我們作為一個號稱"國際大都會"的公民, 不應只着迷於"火舞黃沙"的明爭暗鬥, 更不應沉醉在飲食節目的享樂人生. 多點關心這個世界, 在安定的生活中不忘身處地獄的陌生人, 這才不會愧對自己的生命以及良知.

人口販賣是繼毒品以及軍火之後, 第三大的國際罪行. 但在筆者眼中. 這個"第三"比頭兩位的罪行更卑鄙更無恥. 人口販賣的受害者絕大部份是女性以及兒童, 人口販子將一些經濟落後地區的婦女兒童販賣往富裕國家, 其目的不外乎是提供各式各樣的性服務. 毒品軍火, 歸根究底, 是你情我願的生意交易, 但人口販賣則不然. 被害人往往不知道自己身在其中, 當驚覺時, 卻己太遲沒法逃走.

人口販賣是繼毒品以及軍火之後, 第三大的國際罪行. 但在筆者眼中. 這個"第三"比頭兩位的罪行更卑鄙更無恥. 人口販賣的受害者絕大部份是女性以及兒童, 人口販子將一些經濟落後地區的婦女兒童販賣往富裕國家, 其目的不外乎是提供各式各樣的性服務. 毒品軍火, 歸根究底, 是你情我願的生意交易, 但人口販賣則不然. 被害人往往不知道自己身在其中, 當驚覺時, 卻己太遲沒法逃走. 人口販子會利用各種殘忍手段虐待被害人, 威逼她們從事性行業, 有的更會以被害人家的家人作威脅, 逼令她們賣淫, 過着毫無人道, 自尊盡毁的煉獄式性奴生活.

這種罪行在東歐以及東南亞尤其嚴重, 自從二十世紀八, 九十年代東歐共產政權紛紛倒台, 那些剛經濟開放的國家突然接受資本主義. 在法律不健全, 教育貧乏, 生活赤貧的環境下, 自然是罪惡快速滋長的温床. 人民們走投無路下, 那裡的婦女們每聽到有機會出國工作, 便急不及待地走入虎口. 滅絕人性的人口販子利用了她們的弱點, 欺暪她們, 等待身在異地時便沒收她們的護照, 接着不停強暴, 不停使用暴力, 真至她們屈服為止. 這樣人間悲劇, 不知破壞了多少個家庭, 不知摧毁了多少個少女的生命. 經濟的改變, 原來可以歪曲人性如斯至此.

這種罪行在東歐以及東南亞尤其嚴重, 自從二十世紀八, 九十年代東歐共產政權紛紛倒台, 那些剛經濟開放的國家突然接受資本主義. 在法律不健全, 教育貧乏, 生活赤貧的環境下, 自然是罪惡快速滋長的温床. 人民們走投無路下, 那裡的婦女們每聽到有機會出國工作, 便急不及待地走入虎口. 滅絕人性的人口販子利用了她們的弱點, 欺暪她們, 等待身在異地時便沒收她們的護照, 接着不停強暴, 不停使用暴力, 真至她們屈服為止. 這樣人間悲劇, 不知破壞了多少個家庭, 不知摧毁了多少個少女的生命. 經濟的改變, 原來可以歪曲人性如斯至此. 但不能忽略一提的是, 人口販子固然人人得以誅之, 可是若沒有市場需求, 便根本上沒有這些罪惡的出現. 自有歷史記載以來, 嫖妓便一直存在. 的而且確, 性慾是我們(尤其男性)其中的一個大弱點, 既是我們繁生存下去的力量, 也是眾多罪惡的根源. 我們自己也真的應該多讀點書, 多點明白自身的弱點缺憾, 好好學習克制自己(<---這是筆者認為讀書的其中一個重要目的).

但不能忽略一提的是, 人口販子固然人人得以誅之, 可是若沒有市場需求, 便根本上沒有這些罪惡的出現. 自有歷史記載以來, 嫖妓便一直存在. 的而且確, 性慾是我們(尤其男性)其中的一個大弱點, 既是我們繁生存下去的力量, 也是眾多罪惡的根源. 我們自己也真的應該多讀點書, 多點明白自身的弱點缺憾, 好好學習克制自己(<---這是筆者認為讀書的其中一個重要目的).不是極端的禁慾, 但合法的"渲洩"渠道甚多 (例如日本的色情工業便相當成功, 雖然均是有傷風化, 但至少不是傷害他人的萬惡罪行), 實在完全沒有必要被心中的魔鬼佔據心智, 參與一些明知是非法的性活動, 從而助長此等罪行.

筆者不會天真的提倡徹底取締嫖妓活動, 但認為各國政府至少不應對其引申的罪行視若無睹, 反而應積極立法規管, 著名的荷蘭"紅燈區"便是一個相當不錯的參考例子. 雖然不能說立法後便能將此等罪行消滅, 但肯定能將之作大幅打擊. 對於人口販賣問題, 更需窮追猛打, 對那些被捕販子一律判以重刑!

筆者不會天真的提倡徹底取締嫖妓活動, 但認為各國政府至少不應對其引申的罪行視若無睹, 反而應積極立法規管, 著名的荷蘭"紅燈區"便是一個相當不錯的參考例子. 雖然不能說立法後便能將此等罪行消滅, 但肯定能將之作大幅打擊. 對於人口販賣問題, 更需窮追猛打, 對那些被捕販子一律判以重刑!

對這種滅絕人性, 不可饒恕的人口販賣罪行, 我們絕不能對之抱"事不關己, 己不勞心"的態度, 讓人口販子消遙法外, 讓那些可憐的受害者繼沉倫煉獄. 如各位還有一點赤子之心, 便應正視關注問題, 振臂疾呼!

筆者當然也絕不手軟, 在此公開的文章中, 幾乎對此等罪行用盡了各種詛咒, 評擊的文字, 希望能盡一點綿力, 令各讀者能對之有所認識.

筆者當然也絕不手軟, 在此公開的文章中, 幾乎對此等罪行用盡了各種詛咒, 評擊的文字, 希望能盡一點綿力, 令各讀者能對之有所認識.心中充憤慨地寫作, 回想起該紀錄片的其中一個受訪的女被害人, 儘管她遇到一位可憐她的"客人", 助她逃出生天返回家鄉; 但面對家徒四壁, 重病待救的弟弟...她流着淚, 對記者泣說決定自願返回那人間地獄, 重操皮肉生涯, 這樣才能為家人帶來機會. 她一直緊緊握着手中的十字架, 伴着淚光懇求觀眾原諒她......

筆者看見如此慘絕人寰的情景, 也真的心酸不已......她國家的政府聽到她的哭聲嗎? 無所不能的上帝聽到她的哭聲嗎? 天可憐見! 天可憐見! 面對這個深受詛咒的世界, 我們可以做些什麼呢? 願那創始成終的唯一, 憐我世人! 憐我世人!

Human Trafficking劇集的預告片以及官方網站: 請按此 <--- 強力推薦!

以下為關注國際人口販賣的組織團體網站, 懇請各讀者按下一看!

Equality Now: 請按此

International Justice Mission: 請按此

Polaris Project: 請按此

Tahirih Justice Center: 請按此

Vital Voices Global Partnership: 請按此

Women's Funding Network: 請按此

另有更多詳細機構組織名單: 請按此

附註資料:

1. The U.S. government estimates that each year up to 800,000 people are taken from their homes and families against their will and transported across international borders, while millions more are trafficked within their own countries. Eighty percent of these victims are women and girls. Criminals are making $9.5 billion a year from this industry.

2. 2006年6月6日, 美國國務院公布年度"人口販賣報告"中, 指出香港是人蛇的重要中轉站以及目的地.

2006年04月22日

韶關之旅的所思所想

筆者發覺, 在新的作息開始剛剛開始時, 身體的適應彈性是很大的. 但當一段時間過後, 新生活持續時, 身體便需要作根本性的適應. 好像筆者約一個月之前, 接受了新工作, 由舊生活的凌晨四五點才睡改變至朝九晚五時, 開始第一個星期是沒什麼問題的, 不覺很疲憊. 但在接近一個月後的今天, 筆者已感覺到身體作息需作很大的調整, 特別累人. 是故這幾天也真的大睡特睡, 連原本的小生意也處理不了, 不用說什麼寫文登文了.

疲累持續, 但相信真正適應了後, 筆者便會回復正常的.

接着上一篇韶關之旅的描述文章, 這篇要寫的, 是對行程中所見所聞的感想.

韶關接近廣東省最北邊界, 鄰近湖南. 在中國改革開放後, 廣東省一直是其開放進步的龍頭, 內有鄧小平親自欽定的深圳經濟特區, 以及香港這個馳名海外的國際都市. 結果短短廿年間, 廣東省便成為整個世界的工廠重鎮, 遠在冰島超市所售碗碟, 也是"Made in China"的.

但究竟什麼是"世界工廠"呢? 單單看那些什麼"廣東省出口數字", "生產總值"等等是沒什麼意思的. 也許筆者給各讀者一個慨念吧: 在前往韶關的五小時火車中, 每逢到達或離開各市鎮的大站時的前後十五分鐘, 放眼所見的, 盡是工廠. 單看數據, 筆者本以為廣州的工業區依然是以廣州市以南, 深圳以北的地區為主. 想不到過了廣州大站後, 那些小站小鎮的周邊, 也已盡是工廠了. 發展速度實在驚人, 但更驚人的是其持續力以及經過廿年後, 其仍然龐大的發展空間. 坦白說, 只論速度, 單單一個廣東省, 其實早已超越很多中小國家的發展速度. 是中國人多以及地大物博的功勞了.

但究竟什麼是"世界工廠"呢? 單單看那些什麼"廣東省出口數字", "生產總值"等等是沒什麼意思的. 也許筆者給各讀者一個慨念吧: 在前往韶關的五小時火車中, 每逢到達或離開各市鎮的大站時的前後十五分鐘, 放眼所見的, 盡是工廠. 單看數據, 筆者本以為廣州的工業區依然是以廣州市以南, 深圳以北的地區為主. 想不到過了廣州大站後, 那些小站小鎮的周邊, 也已盡是工廠了. 發展速度實在驚人, 但更驚人的是其持續力以及經過廿年後, 其仍然龐大的發展空間. 坦白說, 只論速度, 單單一個廣東省, 其實早已超越很多中小國家的發展速度. 是中國人多以及地大物博的功勞了. 中國以及印度在短短十年間, 為世界突然提供了接近二十億的廉價工人, 土地, 搖撼了整個世界的經濟結構. 世界真的變了, 十八世紀初自法國大革命後, 思想改革熱潮雖說也是"席捲全球", 但前後也花了足足一個世紀的時間才真正的由西方傳至東方的日本中國; 反觀今天的經濟改革開放, 在不足廿年時間, 浪頭便由中國, 印度, 東南亞等東方世界傳至歐美等地. 如筆者沒記錯, 上三個月在西班牙的褔建華人鞋廠便讓當地人一把火燒了, 但相信令那些放火者氣結的是, 火燒後不足兩個月, 三間新鞋廠便"借勢"重新建立. 各位西方人, 還是算了吧~ 中國人做生意的智慧一向與猶太人並列首位, 便是連筆者這等乳臭未乾的小子, 在讀書時也懂徒手做生意, 並維持至今. 但和猶太人不同的是: 中國人多太多了! 真的任你放火也是燒不盡的. 筆者勸喻那些西方人, 世界局勢已全然改變, 還是乖乖做回他們專長的, 較"高檔"的"思想討論", "學術科技研究"; 至於那些較"低檔"的"奸商", "工廠生產"嘛~ 還是交給我們做吧~

中國以及印度在短短十年間, 為世界突然提供了接近二十億的廉價工人, 土地, 搖撼了整個世界的經濟結構. 世界真的變了, 十八世紀初自法國大革命後, 思想改革熱潮雖說也是"席捲全球", 但前後也花了足足一個世紀的時間才真正的由西方傳至東方的日本中國; 反觀今天的經濟改革開放, 在不足廿年時間, 浪頭便由中國, 印度, 東南亞等東方世界傳至歐美等地. 如筆者沒記錯, 上三個月在西班牙的褔建華人鞋廠便讓當地人一把火燒了, 但相信令那些放火者氣結的是, 火燒後不足兩個月, 三間新鞋廠便"借勢"重新建立. 各位西方人, 還是算了吧~ 中國人做生意的智慧一向與猶太人並列首位, 便是連筆者這等乳臭未乾的小子, 在讀書時也懂徒手做生意, 並維持至今. 但和猶太人不同的是: 中國人多太多了! 真的任你放火也是燒不盡的. 筆者勸喻那些西方人, 世界局勢已全然改變, 還是乖乖做回他們專長的, 較"高檔"的"思想討論", "學術科技研究"; 至於那些較"低檔"的"奸商", "工廠生產"嘛~ 還是交給我們做吧~

筆者一向是中國前景的樂觀擁護者, 這是事實, 但筆者最後在這裡想說的, 反而卻是一個很大的隱憂: 貧富懸殊.

一體至衡, 一物兩面. 發展越快, 相應的禍害也越大. 環境污染, 配套不足等等固然越來越嚴重, 但真正令筆者深感憂慮的, 卻只有一個問題: 貧富懸殊. 這個問題本身已經是資本主義所帶來的必然缺點, 是很複雜的. 想利用資本主義有效率地利用社會資源創造財富, 便必須利用人性的本質, 透過競爭的方法達致; 而競爭則必然分出失敗者, 造出貧與富的分別. 儘管變通的人類懂得自我改進完善, 設立福利機制彌補漏洞, 保障競爭失敗者的生計, 但始終是與資本主義背道而馳, 在人口少的國家尚可勉強而行, 但在人口眾多的中國, 那是絕不可行的. (實情是, 連以福利健全著稱的加拿大近幾年也決定收緊政策). 而不用筆者詳說, 貧富懸殊的後果是可以快速摧毀一個發展成熟的社會的.

一體至衡, 一物兩面. 發展越快, 相應的禍害也越大. 環境污染, 配套不足等等固然越來越嚴重, 但真正令筆者深感憂慮的, 卻只有一個問題: 貧富懸殊. 這個問題本身已經是資本主義所帶來的必然缺點, 是很複雜的. 想利用資本主義有效率地利用社會資源創造財富, 便必須利用人性的本質, 透過競爭的方法達致; 而競爭則必然分出失敗者, 造出貧與富的分別. 儘管變通的人類懂得自我改進完善, 設立福利機制彌補漏洞, 保障競爭失敗者的生計, 但始終是與資本主義背道而馳, 在人口少的國家尚可勉強而行, 但在人口眾多的中國, 那是絕不可行的. (實情是, 連以福利健全著稱的加拿大近幾年也決定收緊政策). 而不用筆者詳說, 貧富懸殊的後果是可以快速摧毀一個發展成熟的社會的. 是一個根本性的問題. 在韶關時, 筆者和友人在第一晚時便在一間裝修大方舒服的茶館, 與當地人一樣飲"夜茶". 但飽餐一頓, 落樓時, 便已看見站在路邊, 為數眾多的小販努力販賣打火機或衣服, 其中不乏兒童. 而就筆者觀察, 其在享受人生, 茶館茶客與在路邊擺賣, 小販兒童的比例約為1比5, 在中國最富庶的省份, 這已是一個危險的比例了. 本應在西方國家發展成熟後才漸趨嚴重的問題, 在史上資本主義 (即"中國特色"的社會主義~)發展最為高速, 人太多, 地太大的中國, 這已經是一個顯而易見, 值得令人憂心的問題了.

是一個根本性的問題. 在韶關時, 筆者和友人在第一晚時便在一間裝修大方舒服的茶館, 與當地人一樣飲"夜茶". 但飽餐一頓, 落樓時, 便已看見站在路邊, 為數眾多的小販努力販賣打火機或衣服, 其中不乏兒童. 而就筆者觀察, 其在享受人生, 茶館茶客與在路邊擺賣, 小販兒童的比例約為1比5, 在中國最富庶的省份, 這已是一個危險的比例了. 本應在西方國家發展成熟後才漸趨嚴重的問題, 在史上資本主義 (即"中國特色"的社會主義~)發展最為高速, 人太多, 地太大的中國, 這已經是一個顯而易見, 值得令人憂心的問題了.