2006年03月14日

香港罕見的"逼宮叛變": 九鐵事件

筆者很少會即時對熱門事件作文章回應, 因為各大電視報紙作出的評論成千上萬, 雞嘴鴨舌一番. 搜集資料需時, 筆者寧可慢工出細貨, 也不願順着熱潮濫竽充數一番. 各位讀者自己也應有獨立的思考, 千萬不可對着那些千多二千多字, 看似"合情合理"的評論盡信. (包括筆者寫的東西.)

這次有點不同, 筆者要說的, 正是幾天前九鐵的管理風波. 雖然至今結果未知, 但為什麼急着寫? 因為這是香港相當罕見的政治"兵變逼宮"事件. 筆者喜好中外歷史, 尤對中國五千多年累積的宮廷政治智慧深有興趣, 對相類事件爛熟於胸, 也不用什麼資料收集了, 只對相關人物作簡單"起底", 便可執筆為文了.

這次有點不同, 筆者要說的, 正是幾天前九鐵的管理風波. 雖然至今結果未知, 但為什麼急着寫? 因為這是香港相當罕見的政治"兵變逼宮"事件. 筆者喜好中外歷史, 尤對中國五千多年累積的宮廷政治智慧深有興趣, 對相類事件爛熟於胸, 也不用什麼資料收集了, 只對相關人物作簡單"起底", 便可執筆為文了.簡單一點來描述, 這是一次計劃周詳, 看準時機, 拿揑準確的大膽行動. 本以為香港人只懂弄些雞毛蒜皮的小權小術, 但這樣甚有歷史格局的大型政治風波, 筆者是另眼相看的.

無疑這是一場計算準確的"叛變". 首先, 廖秀東局長週四飛往日本公幹, 黎文熹便週五發信, 在沒有相關負責局長留港, 特首一無所知下, “叛黨”有充足時間應變; 其次, 兩日間收集四千個簽名, 你說是純粹員工自發而沒有組織, 筆者是打死都不相信的. 第三, 看準員工怨氣達頂, 政府對田主席有點不滿的時候出手, 水到渠成. 第四, 規模這麼大, 事前卻一點風聲也沒有, 顯示是經過周密安排的.

無疑這是一場計算準確的"叛變". 首先, 廖秀東局長週四飛往日本公幹, 黎文熹便週五發信, 在沒有相關負責局長留港, 特首一無所知下, “叛黨”有充足時間應變; 其次, 兩日間收集四千個簽名, 你說是純粹員工自發而沒有組織, 筆者是打死都不相信的. 第三, 看準員工怨氣達頂, 政府對田主席有點不滿的時候出手, 水到渠成. 第四, 規模這麼大, 事前卻一點風聲也沒有, 顯示是經過周密安排的. 在前管理層主席兼任行政總裁的楊啓彥主政下, 港府全資擁有的九鐵可謂一個獨立王國. 有自己的處事作風, 外人一律不得過問, 儼如是一個政府部門, 充滿腐臭的官僚. 後來特區政府四年前因有構思兩鐵合併, 而九鐵管理層權力過大將是一大阻礙, 為方便制衡, 決定將主席以及行政總裁分柝. 由屬商界出身, 強硬改革作風的田北辰當主席, 配合由工務出身, 在"官僚"制度下慢慢向上爬的黎文熹當署理行政總監. (有關文人治軍, 筆者將在下篇解釋.)

在前管理層主席兼任行政總裁的楊啓彥主政下, 港府全資擁有的九鐵可謂一個獨立王國. 有自己的處事作風, 外人一律不得過問, 儼如是一個政府部門, 充滿腐臭的官僚. 後來特區政府四年前因有構思兩鐵合併, 而九鐵管理層權力過大將是一大阻礙, 為方便制衡, 決定將主席以及行政總裁分柝. 由屬商界出身, 強硬改革作風的田北辰當主席, 配合由工務出身, 在"官僚"制度下慢慢向上爬的黎文熹當署理行政總監. (有關文人治軍, 筆者將在下篇解釋.)

自古以來, “兵變”, “逼宮”者, 十之八九均是出現在國家危難, 或中衰覆亡之時. 而現在九鐵正值"多事之秋, 危機之時", 果然便引起軒然大波. 最終的原因, 便是兩鐵合併將會帶來翻天覆地的變化.

面對兩鐵合併, 地鐵與九鐵的反應是完全不同的. 同樣是公營大眾運輸, 在楊官主理時, 九鐵的官僚作風變本加勵, 種種制度弊病根深柢固; 反觀地鐵自99年近半公司股權私有化(政府51%)後, 漸趨有私人公司的作風, 效率快速, 致力資源增值; 反觀九鐵仍然墨守成規, 傾向制度保障飯碗. 簡單一例: 各位試想想, 那九鐵的月台站長除了站之外, 這個職位究竟還有什麼需要繼續設有的呢? 02年政府開始考慮兩鐵合併後, 地鐵上下努力經營, 加強實力; 而九鐵上下則日憂夜憂, 不思進取, 只懂要求管理層保障他們的未來. 以筆者所知, 從來都只聽見九鐵員工激烈爭嚷, 從未聽過地鐵員工有何不滿反抗.

面對兩鐵合併, 地鐵與九鐵的反應是完全不同的. 同樣是公營大眾運輸, 在楊官主理時, 九鐵的官僚作風變本加勵, 種種制度弊病根深柢固; 反觀地鐵自99年近半公司股權私有化(政府51%)後, 漸趨有私人公司的作風, 效率快速, 致力資源增值; 反觀九鐵仍然墨守成規, 傾向制度保障飯碗. 簡單一例: 各位試想想, 那九鐵的月台站長除了站之外, 這個職位究竟還有什麼需要繼續設有的呢? 02年政府開始考慮兩鐵合併後, 地鐵上下努力經營, 加強實力; 而九鐵上下則日憂夜憂, 不思進取, 只懂要求管理層保障他們的未來. 以筆者所知, 從來都只聽見九鐵員工激烈爭嚷, 從未聽過地鐵員工有何不滿反抗.

最後的成績是: 在地鐵九鐵同樣的營運正常收入虧蝕下, (地鐵被東涌, 機鐵線拖累; 九鐵則是西鐵, 馬鐵虧損), 地鐵仍能憑地產收益賺逾80億, 而九鐵則因早年管理層的錯誤決定 (放棄地產項目) 而至今仍然財政緊拙. 很明顯, 趁着兩鐵合併的機遇, 九鐵需要徹徹底底的改革.

在回歸後因經濟不景而積累的民怨下, 問責, 提高透明度之風橫掃整個政府. 在官僚作風盤根錯結的九鐵, 自然不能自身事外. 結果和其他政府部門一樣, 成為傳媒監測焦點. 西鐵通車不久的訊號事故, 今年1月的“裂紋”事件等等負面新聞接踵而來. 而執意改革的田主席主張向公眾交代, 主動承擔責任, 帶頭對屬下機構批評嚴責, 與機構傳統官僚包庇, 卸責, 不了了之的作風正面衝突. 筆者欣賞田主席的理念, 也佩服這種一夫當關, 與整個腐敗制度為敵的氣慨. 但能這樣被敵人一招殺下馬, 明知改革令下層地震也不安插幾個"自己人"密切監測, 穩住大局, 也着實有點"志大才疏".

在回歸後因經濟不景而積累的民怨下, 問責, 提高透明度之風橫掃整個政府. 在官僚作風盤根錯結的九鐵, 自然不能自身事外. 結果和其他政府部門一樣, 成為傳媒監測焦點. 西鐵通車不久的訊號事故, 今年1月的“裂紋”事件等等負面新聞接踵而來. 而執意改革的田主席主張向公眾交代, 主動承擔責任, 帶頭對屬下機構批評嚴責, 與機構傳統官僚包庇, 卸責, 不了了之的作風正面衝突. 筆者欣賞田主席的理念, 也佩服這種一夫當關, 與整個腐敗制度為敵的氣慨. 但能這樣被敵人一招殺下馬, 明知改革令下層地震也不安插幾個"自己人"密切監測, 穩住大局, 也着實有點"志大才疏". 如同歷史上的宿命一樣, 不論好壞, 改革從來便是一條荊棘路, 是會不斷得罪人, 是會阻力重重的. 田主席的做法明顯造成員工普遍的不滿, 導致行政管理層壓力大增, 再加上田主席的硬朗作風, 公仇私怨, 日積月累, 攘成"兵變逼宮", 在歷史上也是屢見不鮮的. (最精彩的, 莫過於清朝雍正的新政'士紳一體當差, 一體納糧", 在八爺黨背後策劃下, 所有官員讀書人羣起反對, 京城兵變逼宮, 幾乎逼了雍正退位.)

如同歷史上的宿命一樣, 不論好壞, 改革從來便是一條荊棘路, 是會不斷得罪人, 是會阻力重重的. 田主席的做法明顯造成員工普遍的不滿, 導致行政管理層壓力大增, 再加上田主席的硬朗作風, 公仇私怨, 日積月累, 攘成"兵變逼宮", 在歷史上也是屢見不鮮的. (最精彩的, 莫過於清朝雍正的新政'士紳一體當差, 一體納糧", 在八爺黨背後策劃下, 所有官員讀書人羣起反對, 京城兵變逼宮, 幾乎逼了雍正退位.) 結果如何? 筆者不敢妄自猜測. 但這種公然, 大規模地"叛變", 無可置疑雙方都已水火不容, 不是你死, 便是我亡. 黎文熹, 田北辰等均五十多歲, 大不了辭職不幹. 黎文熹以為這次行動可以一箭三鵰地逼田主席下台 (私怨), 拖延兩鐵合併 (次要), 拖慢改革 (重要). 但以詳細策劃這種陰謀的手法, 一心本着拖慢改革的無恥目的, 不論成功與否, 筆者都是看不起並認為其人格低下的. 公然對抗社會改革大勢, 大幅損害政府管治威信, 均暗示着這次"逼宮"將失敗告終. 反而對於特首則是個難得的機會, 實行"強政勵治". 是時候借此機會徹底更換整個管理層, 他們以死相脅, 便真的讓他們去死(<--當然是風頭過後慢慢徹換). 是時候聯絡地鐵方面準備人手接管了.

結果如何? 筆者不敢妄自猜測. 但這種公然, 大規模地"叛變", 無可置疑雙方都已水火不容, 不是你死, 便是我亡. 黎文熹, 田北辰等均五十多歲, 大不了辭職不幹. 黎文熹以為這次行動可以一箭三鵰地逼田主席下台 (私怨), 拖延兩鐵合併 (次要), 拖慢改革 (重要). 但以詳細策劃這種陰謀的手法, 一心本着拖慢改革的無恥目的, 不論成功與否, 筆者都是看不起並認為其人格低下的. 公然對抗社會改革大勢, 大幅損害政府管治威信, 均暗示着這次"逼宮"將失敗告終. 反而對於特首則是個難得的機會, 實行"強政勵治". 是時候借此機會徹底更換整個管理層, 他們以死相脅, 便真的讓他們去死(<--當然是風頭過後慢慢徹換). 是時候聯絡地鐵方面準備人手接管了.

令次事件的發起人署理行政總裁黎文熹73年美國理科畢業, 77年拿了MBA, 加拿大註冊會計師, 83年加入九鐵, 服務廿多年, 算是楊官門下的老臣子了.

在本年一月時他說過: “要改變根深蒂固的公司文化, 不能單靠"由上而下"的改革, 而是要得員工認同"由下而上"地進行”

能說出這樣大廢話的人, 充分顯示出其根本不熟中外歷史. 是故看完他的各項資料後, 筆者看來看去他也不像那種英明至可以策劃如此大膽, 準確而周詳的"叛變". 但若說是讀歷史系出身, 在港英政府官場打滾了四十年的楊官(對田主席素有私怨, 大家已清楚知道) 這隻老狐狸在背後推波助瀾, 那筆者便覺順理成章了. (事成了他高興田少下台, 事敗他不關事地繼續退休, 絕對是人中之渣滓.)

能說出這樣大廢話的人, 充分顯示出其根本不熟中外歷史. 是故看完他的各項資料後, 筆者看來看去他也不像那種英明至可以策劃如此大膽, 準確而周詳的"叛變". 但若說是讀歷史系出身, 在港英政府官場打滾了四十年的楊官(對田主席素有私怨, 大家已清楚知道) 這隻老狐狸在背後推波助瀾, 那筆者便覺順理成章了. (事成了他高興田少下台, 事敗他不關事地繼續退休, 絕對是人中之渣滓.)可憐的黎文熹自以為做了"烈士", 公然開罪委任田少的特首. 雖說他連同那六位高層已本着"被抄家"的決心, 但在特首"強政勵治"的方針, 錯估公眾反應下, 這次行動必然失敗告終, 黎生的政治火喉還是遠遠不夠......唉~多讀幾本歷史書吧.

2006年03月10日

令人怒極而笑的政府: 西九奇案

駡完自己, 是時候駡一駡別人了.

筆者要駡的, 也是筆者最喜歡駡的, 是我們的政府. 一朝為官, 要是沒有本事, 便註定是要給人駡的. 覺得委屈嗎? 做官從來便是辛苦, 便是委屈的. 那些傻小子以為進政府做官員前途便一片光明, 不要說笑了, 少一點本事也不行. 制訂政策, 牽涉到社會各方利益, 壓力之大, 難以想像, 越是民主的社會便越難當官.

難度越高越能顯示自己的能力? 這的確是不少高材學子的天真想法. 不是全錯, 只是他們忽略了一點: 自己的能力, 學歷佔的最多只是四成左右; 餘下的, 純粹是你的經驗以及應變能力. 自回歸後的特區政府, 那個官員不是普林斯頓, 不是哈佛, 不是牛頓劍橋的. 但其政績如何? 遇上金融風暴, 運氣差固然不幸, 但很明顯其為官之道是劣中之劣的. 簡單一例, 便是沒有在前線的經驗, 卻要為前線制定政策, 弄得不好是必然的. 要說自己不是那一行不懂這些, 只是無可奈何被政府空降接管有關當局, 這也不是理由. 自己不熟嘛~~簡單的一招"按兵不動, 蕭規曹隨"便可了, 卻被人批評幾下便立即解釋變動, 朝令夕改, 結果越演越烈, 弄至天怒人怨. 為官者, 失敗至此, 若早百多年生在清朝, 早被人拉至午門監斬了.

難度越高越能顯示自己的能力? 這的確是不少高材學子的天真想法. 不是全錯, 只是他們忽略了一點: 自己的能力, 學歷佔的最多只是四成左右; 餘下的, 純粹是你的經驗以及應變能力. 自回歸後的特區政府, 那個官員不是普林斯頓, 不是哈佛, 不是牛頓劍橋的. 但其政績如何? 遇上金融風暴, 運氣差固然不幸, 但很明顯其為官之道是劣中之劣的. 簡單一例, 便是沒有在前線的經驗, 卻要為前線制定政策, 弄得不好是必然的. 要說自己不是那一行不懂這些, 只是無可奈何被政府空降接管有關當局, 這也不是理由. 自己不熟嘛~~簡單的一招"按兵不動, 蕭規曹隨"便可了, 卻被人批評幾下便立即解釋變動, 朝令夕改, 結果越演越烈, 弄至天怒人怨. 為官者, 失敗至此, 若早百多年生在清朝, 早被人拉至午門監斬了.

眉精眼企的人相信一看, 便知筆者以上說的是特區的教育政策. 但筆者今天想說的, 是特區的西九龍發展計劃. 曾特首, 許仕仁司長, 請不要以為耍少少政治技巧, 趁着二月底時, 新聞焦點在禽流感 (2月頭開始) 以及財政預算案 (2月22日), 草草宣佈西九計劃推倒重來 (2月21日), 便可逃過老子的"法眼". 筆者偏偏便要在這個全香港都差不多忘記 (又不至於完全忘記) 的3月9日, 花千多二千字慢慢細談這個計劃推倒重來的失誤, 讓大家回憶回憶一下吧.

(荒謬! 筆者雖稱不上博學多材, 但對中國歷代明爭暗鬥, 深謀遠慮的政治技術; 西方風起雲湧, 激烈多變的政治技巧素有少少研究, 這兩個混蛋耍這些低劣的注意力轉移便可暪過老子?! 筆者還用在此執筆寫文的嗎?)

西九龍填海發展計劃, 於1998年10月7日由香港第一任特首董建華正式宣佈. 至今八年, 如各位香港市民所見, 海, 很快便填了; 地, 還是空地一塊. 很難想像這會發生在以效率高, 節奏快而聞名世界的香港, 就算是新界一大片荒廢爛地也還罷了, 這樣成半個九龍這麼大的荒地, 放在全球知名的維港旁邊也可如此, 是令人震撼的. 真是小朋友也生了兩個, 還是看到西九一片綠油油.

西九龍填海發展計劃, 於1998年10月7日由香港第一任特首董建華正式宣佈. 至今八年, 如各位香港市民所見, 海, 很快便填了; 地, 還是空地一塊. 很難想像這會發生在以效率高, 節奏快而聞名世界的香港, 就算是新界一大片荒廢爛地也還罷了, 這樣成半個九龍這麼大的荒地, 放在全球知名的維港旁邊也可如此, 是令人震撼的. 真是小朋友也生了兩個, 還是看到西九一片綠油油. 八年的工作, 現在推倒重來, 究竟中間發生了什麼事呢? 各位小市民, 就讓筆者慢慢地告訴你吧.

首先是香港旅遊協會在98年初的研究建議香港極需興建更多表演場地, 其後工務委員會在98年9月正式建議西九龍填海計劃, 10月由前特首董先生宣佈. 請記緊, 原先旅協只是建議5.5公頃的用地, 建三四個場地成表演中心便可. 但99年11月, 董先生卻不知何故連同行政會議發出行政命令, 整個計劃需從"根本檢討" 大大加大發展規模, 希望成為”世界級藝術以及文娛綜合區” (附註一). 最荒謬的是: 在該年12月, 政府自己向自己的規劃地政小組"解釋"為何將工程升級, 而該小組亦很快地"認同"有關的升級加建. 結果因用途的徹底改變, 那已花掉的2,400萬的已完成工程費便白白浪費掉. 所以在06年的推倒重來並不是第一次, 第一次早在99年已發生了, 還真金白銀地把錢扔掉.

首先是香港旅遊協會在98年初的研究建議香港極需興建更多表演場地, 其後工務委員會在98年9月正式建議西九龍填海計劃, 10月由前特首董先生宣佈. 請記緊, 原先旅協只是建議5.5公頃的用地, 建三四個場地成表演中心便可. 但99年11月, 董先生卻不知何故連同行政會議發出行政命令, 整個計劃需從"根本檢討" 大大加大發展規模, 希望成為”世界級藝術以及文娛綜合區” (附註一). 最荒謬的是: 在該年12月, 政府自己向自己的規劃地政小組"解釋"為何將工程升級, 而該小組亦很快地"認同"有關的升級加建. 結果因用途的徹底改變, 那已花掉的2,400萬的已完成工程費便白白浪費掉. 所以在06年的推倒重來並不是第一次, 第一次早在99年已發生了, 還真金白銀地把錢扔掉. 其後2000年成立文化委員會, 以及公怖概念規劃比賽, 又研究又諮詢又委託顧問報告, 花了近兩年, 2002年2月才選出設計得勝者, 那"馳名"的天幕便是這個設計而來的. 結果在近五年的擾攘後, 才由前政務司曾生領導"西九龍督導委員會". 不錯, 又是一個委員會. 而令人怒極而笑的是, 同年11月, 康文署竟然又建議一項"重整計劃", 由先前的"世界級藝術以及文娛綜合區"改成"全港性新設施的重點地區".

其後2000年成立文化委員會, 以及公怖概念規劃比賽, 又研究又諮詢又委託顧問報告, 花了近兩年, 2002年2月才選出設計得勝者, 那"馳名"的天幕便是這個設計而來的. 結果在近五年的擾攘後, 才由前政務司曾生領導"西九龍督導委員會". 不錯, 又是一個委員會. 而令人怒極而笑的是, 同年11月, 康文署竟然又建議一項"重整計劃", 由先前的"世界級藝術以及文娛綜合區"改成"全港性新設施的重點地區".文委會那裡去了? 原來經過三年的”研究研究”, 03年中它終於提交了報告, 作了點建議.

好了好了, 有了督導會, 什麼什麼委員會又交了不少建議, 總可以開始吧! 不要天真了, 三個月後城規會才交了修訂書, 又兩個月後, 政府才發出建議邀請書. 什麼?! 又"建議"?! 是的, 又是"建議邀請書". 算了算了, 終算一切正式開始了. 花了整個04年去處理五份建議書選了三份. 04年底又進行公眾諮詢, 加長諮詢期後, 05年底才知道結果. 結果是什麼呢? 06年2月底, 西九第二次推倒重來.

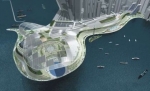

好了好了, 有了督導會, 什麼什麼委員會又交了不少建議, 總可以開始吧! 不要天真了, 三個月後城規會才交了修訂書, 又兩個月後, 政府才發出建議邀請書. 什麼?! 又"建議"?! 是的, 又是"建議邀請書". 算了算了, 終算一切正式開始了. 花了整個04年去處理五份建議書選了三份. 04年底又進行公眾諮詢, 加長諮詢期後, 05年底才知道結果. 結果是什麼呢? 06年2月底, 西九第二次推倒重來. 中國政府SARS期間7日建成一間醫院, 西班牙畢爾包十年便將整個150公頃的填海區發展成歐洲大西洋的文化經濟重鎮. 香港呢? 幾個不同委員會, 數次長短不一的諮詢, n個顧問研究, 用了八年時間無數公帑無數人力物力, 換來是先後兩次的推倒重來. 筆者實在不知駡什麼才好. (圖為西班牙畢爾包的古根漢美術館)

中國政府SARS期間7日建成一間醫院, 西班牙畢爾包十年便將整個150公頃的填海區發展成歐洲大西洋的文化經濟重鎮. 香港呢? 幾個不同委員會, 數次長短不一的諮詢, n個顧問研究, 用了八年時間無數公帑無數人力物力, 換來是先後兩次的推倒重來. 筆者實在不知駡什麼才好. (圖為西班牙畢爾包的古根漢美術館)

政府領導層, 立法會等, 行政立法為了各種政治考慮推來推去, 擾攘了八年結果從頭來過. 十八世紀政治學家孟德斯鳩提出的三權分立並不是這樣的. 從此事件可清晰看到, 這樣的政府以及立法機關, 其着眼點根本不是香港市民. 由始至終, 那不過是一場接着一場的政治角力, 無視經濟環境惡劣, 造成真正的勞民傷財.

回歸九年, 八年來西九龍那一大片的綠油油的草地, 背負了七百萬香港人的血汗錢; 呈現了回歸後, 香港政府, 立法機關那令人齒冷的爭鬥.

附註一:

劉Rex提提你: 那時正值前特首民望最低谷的時期, 97年的”八萬五”, 98年金融風暴, 樓市泡沫爆破, 99年嘛~~~是香港低谷中的低谷. 董生在這個時候或許想借一借這個”玫瑰園”, 扶一扶特區吧~~~哈哈!

2006年03月03日

從經濟角度出發: 看自由貿易以及”自由”的約束 (2)

也許是時候談回先前開始了的”自由貿易”. 如閣下這一刻還留在這裡看筆者的文章, 經過二個多月的動畫影評”轟炸”, 能”存活”下來而又有興趣看討論經濟的文章. 已充分証明了看觀和筆者一樣愛好文化, 電影; 同時也對現實世界充滿好奇心, 對研究身邊社會的經濟學抱不少興趣. 既然是筆者的志同道合者, 先讓筆者先飲為敬吧~

善忘的香港人, 還記得兩個多月前的世貿會議示威嗎? 在人們忽視的時候, 也許便是值得好好討論的時候. 世界貿易組織促進的, 是全球各國的自由貿易, 致力取消障礙關卡. 也就是說, 在促進期間, 全球的經濟便會漸趨一體化. 就以上的句子來看, 筆者是贊成的. 因為自由貿易的確是分配地球有限資源的一種最有效的方法, 大幅地減少了浪費. 舉例來說, 如想取得一些自己沒有的資源, 如透過巧取豪奪 (如軍事奪取), 那你所需付出的代價 (軍事投資) 或浪費的資源 (時間消耗, 人命損失等) 是不少的; 反過來, 如用貿易解決, 以物易物, 各自用方法貢獻社會賺取金錢, 再用錢去進行貿易, 所造成的浪費是最少的.

善忘的香港人, 還記得兩個多月前的世貿會議示威嗎? 在人們忽視的時候, 也許便是值得好好討論的時候. 世界貿易組織促進的, 是全球各國的自由貿易, 致力取消障礙關卡. 也就是說, 在促進期間, 全球的經濟便會漸趨一體化. 就以上的句子來看, 筆者是贊成的. 因為自由貿易的確是分配地球有限資源的一種最有效的方法, 大幅地減少了浪費. 舉例來說, 如想取得一些自己沒有的資源, 如透過巧取豪奪 (如軍事奪取), 那你所需付出的代價 (軍事投資) 或浪費的資源 (時間消耗, 人命損失等) 是不少的; 反過來, 如用貿易解決, 以物易物, 各自用方法貢獻社會賺取金錢, 再用錢去進行貿易, 所造成的浪費是最少的. 在現實的環境中, 當涉及國與國之間的關係時, 情況便複雜了. 為了面對國外行業入境競爭, 國內的同類行業往往會透過壓力團體 (如政黨) 向政府施加壓力實施保護政策, 形成不公平的競爭平台, 以保護自己的利益. 也有強國威逼弱國接受不平等的貿易條件等等. 世貿組織主要致力的, 便是加擊此類不公平的貿易關卡, 以及援助一些第三世界, 或剛起步自由貿易的”新生”, 協助他們加入世貿. 一切看上去, 均是理所當然的.

在現實的環境中, 當涉及國與國之間的關係時, 情況便複雜了. 為了面對國外行業入境競爭, 國內的同類行業往往會透過壓力團體 (如政黨) 向政府施加壓力實施保護政策, 形成不公平的競爭平台, 以保護自己的利益. 也有強國威逼弱國接受不平等的貿易條件等等. 世貿組織主要致力的, 便是加擊此類不公平的貿易關卡, 以及援助一些第三世界, 或剛起步自由貿易的”新生”, 協助他們加入世貿. 一切看上去, 均是理所當然的. 但筆者所信奉的芝加哥學派認為, 在產權清晰界定的情況下, 任何保護主義最終也是守不住的. 原因很多, 舉例來說, 你儘管保護了國內的行業, 國內銷售沒問題, 但出口呢? 在外國你的貨品競爭得了嗎? 在二十一世紀的今天, 你要是弄不好出口, 經濟還是倒下的; 又好像保護了A國的入口競爭, 那B國呢? C國D國呢? 在二十世紀末期, 共產政權紛紛倒下, 大量”民主國家”加入資本主義大家庭, 廉價勞工一下了多了二十億, 防得了嗎? 又好像如限制了入口, 那轉口呢? 禁了A國的入口, 那些聰明的商人一轉眼便可以經C國轉口入境了, 付多了一層費用, 價錢貴了 (但還是比國內生產的便宜), 最後又是苦了自己的百姓.

但筆者所信奉的芝加哥學派認為, 在產權清晰界定的情況下, 任何保護主義最終也是守不住的. 原因很多, 舉例來說, 你儘管保護了國內的行業, 國內銷售沒問題, 但出口呢? 在外國你的貨品競爭得了嗎? 在二十一世紀的今天, 你要是弄不好出口, 經濟還是倒下的; 又好像保護了A國的入口競爭, 那B國呢? C國D國呢? 在二十世紀末期, 共產政權紛紛倒下, 大量”民主國家”加入資本主義大家庭, 廉價勞工一下了多了二十億, 防得了嗎? 又好像如限制了入口, 那轉口呢? 禁了A國的入口, 那些聰明的商人一轉眼便可以經C國轉口入境了, 付多了一層費用, 價錢貴了 (但還是比國內生產的便宜), 最後又是苦了自己的百姓.

所以很簡單, 便是沒有世貿組織的存在, 保護主義也是不能持久的. 所以世貿組織的存在, 是另有目的的.

協助第三世界或其他弱小國家? 恰恰相反, 世貿組織的存在反而害苦了他們. 世貿組織無視了”自由”的約束條件, 打着漂亮旗幟: ”推動公平貿易”. 逼使更多弱勢國家開放門戶, “巧取豪奪”, 如同硬將一個輕量級拳手放上”公平”的擂台上和重量級拳手較量, 這不是公平的”自由貿易”, 那是搶劫.

在第一篇文中說過, 沒有約束的自由, 是沒有意義的. 就如市民的人權自由是受着法律的約束. 貿易的自由, 也是需要約束的. 約束的是, 制定貿易法則, 監察貿易情況, 猶如充當一個法庭便可以了. 不要老是強逼別人開放門戶, 門戶是遲早要開放的, 那只是時間問題. 保護主義儘管最後自己會守不住, 但起碼它的存在可延緩急遽改變的局面, 國內的工人轉工需要時間, 大小企業的轉型需要時間, 教育需要時間, 不是知道”自由貿易是好的”, 便立即去做, 那是不切實際的.

在第一篇文中說過, 沒有約束的自由, 是沒有意義的. 就如市民的人權自由是受着法律的約束. 貿易的自由, 也是需要約束的. 約束的是, 制定貿易法則, 監察貿易情況, 猶如充當一個法庭便可以了. 不要老是強逼別人開放門戶, 門戶是遲早要開放的, 那只是時間問題. 保護主義儘管最後自己會守不住, 但起碼它的存在可延緩急遽改變的局面, 國內的工人轉工需要時間, 大小企業的轉型需要時間, 教育需要時間, 不是知道”自由貿易是好的”, 便立即去做, 那是不切實際的.在筆者眼中, 世貿組織的行動早已超過了它所應負的職權; 和聯合國一樣, 變成強國們為了爭取自己利益的漂亮門面工具. 這樣做下去, 自由貿易便失去當初的意義, 貧富懸殊只會越演越烈.

苦了的, 最終還是連想轉變適應都沒有時間的貧苦百姓.

2006年02月05日

見微知著, 從一小事看現今政府官員的質素

農曆新年剛過, 筆者在此補祝各位讀者身體健康, 在新一年心想事成!

休息了近一星期, 筆者將繼續寫一些富有意義, 值得推薦的動畫介紹給小朋友或大朋友看一看, 繼宮崎駿的自然三部曲後, 筆者會轉一轉環境, 介紹一下美國動畫.

但各位讀者, 在介紹下一部動畫之前, 筆者對一件近期港聞深感憤怒, 實在不得不寫個一番. 筆者中學時剪報很喜歡寫一些時事評論, 但大學時驚覺所謂政治, 國際時事, 歷史大事等等, 說到底不過是一場接着一場權力的轉移遊戲, 例如什麼"國際衝突", “美國對中國的經濟政策轉變”, “南亞經濟發展對中國經濟的中長期影響”等等, 看以認真複雜, 但在筆者眼中卻和估計街市魚檔茂叔同老李出盡法寶, 激烈競爭後的結果的難度差不多, 只不過資料多一點, 難找一點而已.

但各位讀者, 在介紹下一部動畫之前, 筆者對一件近期港聞深感憤怒, 實在不得不寫個一番. 筆者中學時剪報很喜歡寫一些時事評論, 但大學時驚覺所謂政治, 國際時事, 歷史大事等等, 說到底不過是一場接着一場權力的轉移遊戲, 例如什麼"國際衝突", “美國對中國的經濟政策轉變”, “南亞經濟發展對中國經濟的中長期影響”等等, 看以認真複雜, 但在筆者眼中卻和估計街市魚檔茂叔同老李出盡法寶, 激烈競爭後的結果的難度差不多, 只不過資料多一點, 難找一點而已. 一理通, 百理明, 反而一些在別人眼中是雞毛小蒜的小事, 筆者卻不會因此輕視它們, 就是因為被人忽視, 反而更值得動筆分析. 以下便是令筆者訝異的小港聞: 無線電視申請直播足本版奧斯卡頒獎典禮, 把教育電視順延一小時, 但教統局以不符合公眾利益為由拒絕, 最尾最重要的一小時還是被逼腰斬.

什麼?! 這也值得寫成千字分析?! 是的, 這正是筆者正在做的.

筆者酷愛電影, 這是人所皆知的事, 對影界盛事重視是理所當然的. 以往幾年的奧斯卡也是這樣被腰斬, 筆者雖不高興但倒覺得沒什麼大不了. 但這一年無線電視特別申請, 竟然遭到教統局以這樣荒誕的理由拒絕, 那筆者便真的感到氣憤了. 其實每次明珠台皆會在當晚重播足本版, 但這一年特別申請全程直播, 為的並不是那一小時較重要的內容, 而是表示對這一次頒獎禮的重視.

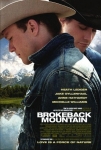

這一次奧斯卡是繼2001年"臥虎藏龍"之後, 李安導演再憑"斷背山"一片再次競逐電影界的最高殊榮, 比當年"臥虎藏龍"更有意義的是, 這是一位在台灣出生的華人, 憑低成本, 高難度地在美國以深入美國文化道德的白人故事, 競逐美國電影界的最高榮耀. 這不正正是一次真正的文化融會嗎?

這一次奧斯卡是繼2001年"臥虎藏龍"之後, 李安導演再憑"斷背山"一片再次競逐電影界的最高殊榮, 比當年"臥虎藏龍"更有意義的是, 這是一位在台灣出生的華人, 憑低成本, 高難度地在美國以深入美國文化道德的白人故事, 競逐美國電影界的最高榮耀. 這不正正是一次真正的文化融會嗎? 筆者對中國十多年來的經濟奇蹟感到欣喜, 人民温飽國家發展, 但為了十多億老百姓的生計, 這根本是應該做的, 我們應該為了中國一年會有8%經濟增長而向外國人自吹自擂, 驕傲不已嗎? 請不要見笑天下了, 相反, 一位華藉導演, 帶着一身黃皮膚, 竟然可以在別人的土地, 以別人的文化締造一部文化傑作並受到當地人的重視, 猶如一位少林高手被一位華山劍俠以少林武功擊倒一樣, 實在心服口服, 那筆者便真的以身為華人而感到驕傲了.

除卻民族驕傲外, 更重要的是”斷背山”是少數以敏感的同性戀題材殺入奧斯卡的電影, 不論最後是否真的能大熱奪冠, 這已經是一次絕佳的機會教育下一代尊重少數, 尊重與自己不同的人的正確平等觀念. 不但是同性戀者, 那些性工作者, 精神病患, 少數族裔, 宗教不同的少數人等等, 數百年來一直受到大眾的歧視, 污辱, 精神或肉體的折磨, 社會的逼害. 時至廿一世紀的今天, 情況依然亳不改善, 實在是人類文明永遠的污點.

除卻民族驕傲外, 更重要的是”斷背山”是少數以敏感的同性戀題材殺入奧斯卡的電影, 不論最後是否真的能大熱奪冠, 這已經是一次絕佳的機會教育下一代尊重少數, 尊重與自己不同的人的正確平等觀念. 不但是同性戀者, 那些性工作者, 精神病患, 少數族裔, 宗教不同的少數人等等, 數百年來一直受到大眾的歧視, 污辱, 精神或肉體的折磨, 社會的逼害. 時至廿一世紀的今天, 情況依然亳不改善, 實在是人類文明永遠的污點. 以這等另類題材而拍出一部傑作, 並受到大眾正式的, 高度的肯定, 其成就是絕不只僅僅限於那個小小的金人奬項的. 難度這不是一個尊重文化, 尊重異己的一個絕佳機會嗎? 難度那"中, 英, 數, 常識科"的教育電視看少一小時會影響全港學生的成績嗎? 這是什麼公眾利益的呀? 筆者反而覺得全港學校應該在那一天好好地上一堂"德育課". 當然不能寄望在"德育"消失, 強調成績競爭, 唯利是圖的今天, 這一小時的播放會有什麼大影響, 但總算機會難逢, 也盡盡人事吧!

以這等另類題材而拍出一部傑作, 並受到大眾正式的, 高度的肯定, 其成就是絕不只僅僅限於那個小小的金人奬項的. 難度這不是一個尊重文化, 尊重異己的一個絕佳機會嗎? 難度那"中, 英, 數, 常識科"的教育電視看少一小時會影響全港學生的成績嗎? 這是什麼公眾利益的呀? 筆者反而覺得全港學校應該在那一天好好地上一堂"德育課". 當然不能寄望在"德育"消失, 強調成績競爭, 唯利是圖的今天, 這一小時的播放會有什麼大影響, 但總算機會難逢, 也盡盡人事吧!

就算是不提什麼"尊重少數"等等"扮偉大"的理由, 那特區政府一直主張的愛國教育總算是一個理由吧?! 不論成功與否, 難道一個華人憑一部傑出佳作, 在白人世界的文化殿堂競逐最高榮譽, 會比不上在電視不停播放"心繫家國"的音樂片段來得更令人以身為黃種人而驕傲嗎?!

放眼時下的年青人的質素, 政府過去的每年百多億的教育經費的運用效率是"驚人"的. 見微知著, 從"不符合公眾利益"等無根無據的荒誕理由也可以這樣震震有詞地說出口來看, 那些"高級教統局官員"的個人修養質素是可想而知的. 如果原來那大筆金錢是用在養肥那些在教統局內, 每個月幾萬元收入的"高級官員"身上, 那筆者更覺得不需對個社會抱有什麼希望, 也看不到任何合理交稅的理由, 相反, 這只會又增添了一個推動筆者移民海外的動力.

放眼時下的年青人的質素, 政府過去的每年百多億的教育經費的運用效率是"驚人"的. 見微知著, 從"不符合公眾利益"等無根無據的荒誕理由也可以這樣震震有詞地說出口來看, 那些"高級教統局官員"的個人修養質素是可想而知的. 如果原來那大筆金錢是用在養肥那些在教統局內, 每個月幾萬元收入的"高級官員"身上, 那筆者更覺得不需對個社會抱有什麼希望, 也看不到任何合理交稅的理由, 相反, 這只會又增添了一個推動筆者移民海外的動力.

(後記: 兩星期後教統局在一片批評中決定順延教育電視一小時, 唉...為官者, 立場飄忽, 後知後覺, 失敗也.)