2006年11月26日

三峽好人 x 久石讓音樂會

近日筆者看了一部電影, 聽了一個音樂會; 一部是後現代新派中國電影, 一場是經典共同回憶的音樂會. 兩者均值得細談.

“三峽好人”相信已為不少香港人所認識, 能在威尼斯影展拿下金獅獎, 來頭也真的不小. 繼2005年的李安”斷背山”後, 再一華人奪此殊榮, 但與之前的獲獎華人不同的是, 李安, 張藝謀, 侯孝賢等皆是蜚聲國際的大導演, 而覃樟柯則明顯聲名稍遜, 坦白一點, 問十個香港人十一個也不知道覃樟柯是誰, 這當然包括筆者在內. 自從威尼斯影展的消息傳出後, 筆者真的很好奇這一部被喻為後現代的中國人文電影是一個怎樣的電影, 是故得知能在電影中心上映後, 便相約友人慕名而往.

“三峽好人”相信已為不少香港人所認識, 能在威尼斯影展拿下金獅獎, 來頭也真的不小. 繼2005年的李安”斷背山”後, 再一華人奪此殊榮, 但與之前的獲獎華人不同的是, 李安, 張藝謀, 侯孝賢等皆是蜚聲國際的大導演, 而覃樟柯則明顯聲名稍遜, 坦白一點, 問十個香港人十一個也不知道覃樟柯是誰, 這當然包括筆者在內. 自從威尼斯影展的消息傳出後, 筆者真的很好奇這一部被喻為後現代的中國人文電影是一個怎樣的電影, 是故得知能在電影中心上映後, 便相約友人慕名而往.

電影一開始, 筆者便明白為什麼這是一部人文電影. 導演用了一個連續無剪接的鏡頭影三峽船上各個搭客的生活及表情, 最後鏡頭落在男主角三明身上. 是一部反映中國國情, 揭示人文生活的電影. 故事由兩條主線組成, 分別是韓三明尋找沒見十六年的前妻經歷; 以及沈紅尋找二年沒見的丈夫過程. 兩者交匯在正處身三峽巨變中的奉節城; 人情, 國情的變化交融一起, 從社會低下階層的生活角度, 拍攝出中國國家巨變, 人事變遷的歷史蒼芎, 實在看得令人感動不已, 對國家可以說是沒什麼認同感的香港人而言, 尤其更值得推薦.

電影一開始, 筆者便明白為什麼這是一部人文電影. 導演用了一個連續無剪接的鏡頭影三峽船上各個搭客的生活及表情, 最後鏡頭落在男主角三明身上. 是一部反映中國國情, 揭示人文生活的電影. 故事由兩條主線組成, 分別是韓三明尋找沒見十六年的前妻經歷; 以及沈紅尋找二年沒見的丈夫過程. 兩者交匯在正處身三峽巨變中的奉節城; 人情, 國情的變化交融一起, 從社會低下階層的生活角度, 拍攝出中國國家巨變, 人事變遷的歷史蒼芎, 實在看得令人感動不已, 對國家可以說是沒什麼認同感的香港人而言, 尤其更值得推薦.

煤礦工韓三明尋得前妻, 在江邊坐下對望, 決定重婚; 護士沈紅尋得丈夫, 在大壩前相擁一舞, 決定離婚; 新縣城還未蓋好, 舊縣城已被淹沒……一些該拿起的要拿起, 一些該放下的要放下……

有不少評論覺得這是一部為中國貧苦大眾吶喊, 諷刺社會荒謬的電影, 但筆者覺得導演其實並不刻意”為民請命”, 反而感覺到導演很強烈的用鏡頭影像去訴說世情, 這樣的拍攝手法比刻意的"說教"更令人心神領會, 交回看觀自己判斷, 這才是最具說服力的表演方法. 在奉節實地拍攝, 將中國三峽中最壯觀的景象收取菲林內, 也讓從未到三峽的筆者眼界大開.

有不少評論覺得這是一部為中國貧苦大眾吶喊, 諷刺社會荒謬的電影, 但筆者覺得導演其實並不刻意”為民請命”, 反而感覺到導演很強烈的用鏡頭影像去訴說世情, 這樣的拍攝手法比刻意的"說教"更令人心神領會, 交回看觀自己判斷, 這才是最具說服力的表演方法. 在奉節實地拍攝, 將中國三峽中最壯觀的景象收取菲林內, 也讓從未到三峽的筆者眼界大開.

戲裡演員的演出很真實, 令看觀覺得猶如看紀錄片一樣; 比較起來, 韓三明的演出尤其令人印象深刻, 這位山西煤礦工遲鈍沒什麼表情, 但隨着劇情推進, 便越發現他真誠正直, 很討人歡喜, 令筆者意外的是, 原來他的真名也是韓三明呢! 而趙濤飾演的沈紅則有點淡淡然的味道, 好像將很多很多感情收藏在內心處, 所以她最後將自己感情說出來的那一幕, 那聲淚俱下的面孔特別讓人動容. 說到底, 筆者還是喜歡韓三明的.

人文電影容易理解, 但為什麼叫做”後現代”呢? 因為在這部接近寫實的電影中, 導演用了他的想像力替本片加了不少荒誕, 幽默的元素, 好像UFO的出現, 荒廢大廈突然噴射上天等等, 在寫實的情節加了奇幻的表達, 往往令人為之一嚇, 而這些元素不但沒有破壞本片的主題氣氛, 反而在一些場口作出起承轉合的作用.

人文電影容易理解, 但為什麼叫做”後現代”呢? 因為在這部接近寫實的電影中, 導演用了他的想像力替本片加了不少荒誕, 幽默的元素, 好像UFO的出現, 荒廢大廈突然噴射上天等等, 在寫實的情節加了奇幻的表達, 往往令人為之一嚇, 而這些元素不但沒有破壞本片的主題氣氛, 反而在一些場口作出起承轉合的作用. 就如尾場三明看見一位特技人單走鋼線的一幕, 便是當中 的神來之筆.

就如尾場三明看見一位特技人單走鋼線的一幕, 便是當中 的神來之筆.但相信最討香港人歡心的, 應該是那位喜歡發哥 (周潤發), 熱愛港台電影音樂的配角吧~ 他的出現帶來戲院不少的笑聲, 更為這部沒什麼配樂的電影帶來一首插曲……是的, 原來奪得本屆威尼斯影展金獅奬的中國電影, 內裡僅有的幾首配樂之一, 便是在香港灸燴人口的”上海灘”…… 在三峽河水下……

“浪奔, 浪流, 萬里滔滔江水永不休;

淘盡了, 世間事, 混作滔滔一片潮流……”

“三峽好人”是沒什麼配樂, 要說音樂, 倒不能不提剛過去的星期四, 那唯一一場的久石讓音樂會了. 久石讓的音樂, 由最經典的宮崎駿, 到北野武的配樂, 到”偶斷線連”, 到”情癲大聖”……無一不是筆者所鐘愛的. 感謝友人Carrie的提醒, 終算趕得上購得門票, 要不然便真的與偶像緣慳一面了. 這次久石讓親自來港參與這場音樂會, 不但充當指揮, 還作出個人的鋼琴表演, 他選擇了他最喜愛的音樂作為表演的曲目, 包括”風之谷”, “哈爾移動城堡”, “北野武協奏曲”, “情癲大聖”等, 實在令筆者這位電影迷聽個不亦樂乎.

“三峽好人”是沒什麼配樂, 要說音樂, 倒不能不提剛過去的星期四, 那唯一一場的久石讓音樂會了. 久石讓的音樂, 由最經典的宮崎駿, 到北野武的配樂, 到”偶斷線連”, 到”情癲大聖”……無一不是筆者所鐘愛的. 感謝友人Carrie的提醒, 終算趕得上購得門票, 要不然便真的與偶像緣慳一面了. 這次久石讓親自來港參與這場音樂會, 不但充當指揮, 還作出個人的鋼琴表演, 他選擇了他最喜愛的音樂作為表演的曲目, 包括”風之谷”, “哈爾移動城堡”, “北野武協奏曲”, “情癲大聖”等, 實在令筆者這位電影迷聽個不亦樂乎. 看着這位配樂大師身心投入在指揮, 宛如融入了每一個音符之中, 配合着香港管弦樂團的出色表演, 是令人難忘的聽覺享受了. 但在觀賞期間, 筆者發現原來不少香港人對久石讓音樂的認識, 是有點限於宮崎駿的動畫系列的. 當”龍貓”, “幽靈公主”的音樂響起時, 明顯看到不少觀眾樂在其中; 但當”北野武協奏曲”, “情癲大聖”演奏時, 大家倒有點不明所以了. 哈哈~ 的而且確一個作曲家是有他的風格, 但統一的風格中也可以有各式各樣的變化, 香港的聽眾不妨可以認識多一點, 若只是原地踏步, 沒機會看多一點這個文化世界便相當可惜了.

看着這位配樂大師身心投入在指揮, 宛如融入了每一個音符之中, 配合着香港管弦樂團的出色表演, 是令人難忘的聽覺享受了. 但在觀賞期間, 筆者發現原來不少香港人對久石讓音樂的認識, 是有點限於宮崎駿的動畫系列的. 當”龍貓”, “幽靈公主”的音樂響起時, 明顯看到不少觀眾樂在其中; 但當”北野武協奏曲”, “情癲大聖”演奏時, 大家倒有點不明所以了. 哈哈~ 的而且確一個作曲家是有他的風格, 但統一的風格中也可以有各式各樣的變化, 香港的聽眾不妨可以認識多一點, 若只是原地踏步, 沒機會看多一點這個文化世界便相當可惜了.

筆者也是看相關的報導才知道原來久石讓最喜歡的宮崎駿動畫是”風之谷”及”幽靈公主”, 怪不得第二首演奏的曲目便是”風之谷”的主題曲. 原來與宮崎駿自己一樣, 這位文化創作者也是對自己的成名作情有獨鐘. 這部1983年, 距今二十二年的動畫, 成就了一位動畫大師, 一位配樂大師, 影響了此後的動畫文化工作者, 及世界各地無數的年青人……聽見那長揚萬里的主題曲開始演奏時, 筆者不禁聽得出了神, 猶如看見少女主角娜烏西卡, 在晴空下御風飛行, 看見她飛過那森林大地, 看見到人類可以安居樂業的風之谷, 看見那流傳人心的傳說……

有關"風之谷"的文章: 請按此

2006年11月19日

西線無戰事: 小兵的悲歌

也有一段時間沒寫書評了. 筆者並沒有懶惰, 倒是日間正職工作, 晚上兼顧小生意, 看書的時間的確比之前少了, 每天也是只可以利用侯車. 乘交通工具的時間看書. 儘管速度緩慢, 但近日總算給筆者完成了其中一部著作: 西線無戰事.

作者是德國人雷馬克 (1896-1970), 他年青時參與過第一次世界大戰, 是歷史上第一批人親身經歷如此巨大的世界性大戰. 親眼看見戰爭的殘酷, 體會人性最醜惡的一面, 如此經歷深深震撼了當年還是年青的作者, 在他的成長路中留下了一個永不磨滅的傷痕, 這便是他在後期寫作”西線無戰事”的背景.

作者是德國人雷馬克 (1896-1970), 他年青時參與過第一次世界大戰, 是歷史上第一批人親身經歷如此巨大的世界性大戰. 親眼看見戰爭的殘酷, 體會人性最醜惡的一面, 如此經歷深深震撼了當年還是年青的作者, 在他的成長路中留下了一個永不磨滅的傷痕, 這便是他在後期寫作”西線無戰事”的背景.此部作品屬於報告文學, 就如”唐山大地震”一樣, 作者在序言獻詞時, 說了以下的一番話:

”這本書不是控訴, 也不是懺悔, 更不是奇說, 因為在那些挺身面對死亡的人中, 死並不是奇事. 它僅僅是報告一代男兒, 他們雖然躲過了砲彈, 被這場戰爭所毀滅.”

”這本書不是控訴, 也不是懺悔, 更不是奇說, 因為在那些挺身面對死亡的人中, 死並不是奇事. 它僅僅是報告一代男兒, 他們雖然躲過了砲彈, 被這場戰爭所毀滅.”當年的戰爭小說不是反戰 (右派) 便是愛國主義 (左派), 像”西線無戰事”般採取中立的報告文學體裁可以說是別無僅有, 沒有了戰爭英雄, 沒有了說教味道, 沒有了浪漫色彩……用的只是嚴肅角度平實地寫下來. 不以激情歌頌戰爭, 也不是充滿口號的反戰小說, 它只是一本以小兵的角度, 報告了戰事的實況. 各位可以想象, 這種小說這邊不討好的小說, 在當年是不太暢銷的, 但”路遙知馬力”, 自1929年小說問世以來, 經過七十多年的歲月磨光, “西線無戰事”至今不但屹立不倒, 並且更擠身世界名著系列, 在人類文化中閃閃發亮.

這是一部從人出發戰爭小說, 故事的背景是一次大戰, 但作者並沒有在書中描述其歷史背景及戰局的發展, 整個故事是由一個小兵波默的第一人稱出發, 帶着讀者走進戰事的最前線, 與他的一班中學同學, 一起經歷一個世代在戰爭中的磨滅. 與一般浪漫派戰爭小說不同, 波默並不是什麼戰爭英雄, 又或者有特別的才幹, 他真的只是一個從鄉下長大, 在國家號召下, 聽着”德國的鋼鐵青年”的口號下, 茫茫然參軍的小兵, 他不太知道自己為什麼要打這場仗, 不清楚戰爭的背景及戰局的進展......

他最記上心頭的, 便是與幾位同伴手足的兄弟情誼, 盡力幫自己及同伴在這場戰爭中保存性命.

他最記上心頭的, 便是與幾位同伴手足的兄弟情誼, 盡力幫自己及同伴在這場戰爭中保存性命.他們在戰場親身經歷砲彈, 毒氣, 戰車等等的攻擊, 在陣地戰, 壕溝戰中飽受震撼. 他們目暏成千上萬的死亡, 聽到不絕於耳的子彈, 炮火巨響, 在人生最精采的青春歲月便要天天徊在生死邊緣間, 見証着身邊至親至愛的離逝. 所以在雷馬克的筆下, 書中一眾十八, 九歲的主角們均有着不應是這個年紀所擁有的成熟及自覺, 也許是身處在極殘酷的環境中, 他們這一羣小兵很快就有人生的自覺.

誠如此書由梁景峰先生所寫的前言中描述: “他們”驀然間學到了觀察”, 他們知道, 他們還”在生命的門檻上”, “還沒紮根”, 人生才剛要開始, 就被戰爭捲走. 他們很快就見到了受傷和死亡, 知道死亡的痛苦還超過”對帝國盡忠”之類的辭令. 他們已”和以前的生活一刀兩斷”, 同時成人教給他們的世界也已碎成片片. 他們”一霎間孤孤零零得可怕”, 也不曉得戰爭會有什麼收場, 剩下的課題大概是在戰爭中如何自處求生吧.”

誠如此書由梁景峰先生所寫的前言中描述: “他們”驀然間學到了觀察”, 他們知道, 他們還”在生命的門檻上”, “還沒紮根”, 人生才剛要開始, 就被戰爭捲走. 他們很快就見到了受傷和死亡, 知道死亡的痛苦還超過”對帝國盡忠”之類的辭令. 他們已”和以前的生活一刀兩斷”, 同時成人教給他們的世界也已碎成片片. 他們”一霎間孤孤零零得可怕”, 也不曉得戰爭會有什麼收場, 剩下的課題大概是在戰爭中如何自處求生吧.” 筆者對書中的一幕是尤其深刻的, 那是主人翁波默在一次前線偵察的經歷. 他因為迷路而被逼在一個大彈坑中躲過敵人的監察, 在那裡有一位敵軍也剛巧掉進去, 波默毫不猶豫地將他殺掉, 但敵人尚未斷氣, 而波默也突然軟弱起來, 再舉不起手來攻擊他. 在接下來的時間裡, 一個小兵, 一個差不多傷重斷氣的敵人共處於彈坑, 四周均是激烈的戰鬥…..在心靈的交戰中, 波默忍不住出手要救回這個他親手攻擊的敵人……”這是我第一個親手殺死的人, 近得看得見, 他的死是我幹的……可是他每一聲喘息, 都揭露了我的內心. 這個奄奄一息的人還有點時間, 他有把看不見的匕首在朝我戳: 時間, 和我的想法.” 最後敵人死了, 波默一個人在這個垂死的人面前獨自經歷痛苦非常的內心交戰. 最後他在屍體身上找到那敵軍妻子的照片, 並發誓一定會親筆寫信給她……

筆者對書中的一幕是尤其深刻的, 那是主人翁波默在一次前線偵察的經歷. 他因為迷路而被逼在一個大彈坑中躲過敵人的監察, 在那裡有一位敵軍也剛巧掉進去, 波默毫不猶豫地將他殺掉, 但敵人尚未斷氣, 而波默也突然軟弱起來, 再舉不起手來攻擊他. 在接下來的時間裡, 一個小兵, 一個差不多傷重斷氣的敵人共處於彈坑, 四周均是激烈的戰鬥…..在心靈的交戰中, 波默忍不住出手要救回這個他親手攻擊的敵人……”這是我第一個親手殺死的人, 近得看得見, 他的死是我幹的……可是他每一聲喘息, 都揭露了我的內心. 這個奄奄一息的人還有點時間, 他有把看不見的匕首在朝我戳: 時間, 和我的想法.” 最後敵人死了, 波默一個人在這個垂死的人面前獨自經歷痛苦非常的內心交戰. 最後他在屍體身上找到那敵軍妻子的照片, 並發誓一定會親筆寫信給她……

“我年輕, 才二十歲, 然而我對人生, 除了絕望, 死亡, 恐懼, 和投射在悲傷深淵上渺渺茫茫的膚淺外, 一無所知. 我看到了各民族如何彼此攻擊, 在默默中, 無知地, 愚蠢地, 馴從地, 幼稚地殺戳對方……我們對生命的知識僅限於死亡, 以後會發生什麼事情? 我們又會變成什麼?”

若只是一般的報告文學, 是不足以擠身世界名著之列的. 是故除了戰況外, 這部著作還仔細記下了一代小兵在作戰之餘如何生活, 如何求生. 就像他們如何對付他們的長官, 如何覓食, 偷抓肥鵝, 除蝨子, 打老鼠, 打牌, 打賭空戰那方會被擊落, 士兵上軍樂園及如何找尋法國姑娘等等, 這些真實而人性的片斷和戰況穿插, 令這部嚴肅文學增添不少生動的色彩, 幫助讀者更能身心投入故事裡頭, 體會各人的感情. 儘管採取中立描述的立場, 但”西線無戰事”還是揭露了戰爭的政治背景和階層因素, 其實敵對雙方的士兵均是一樣, 在故事中每一個角色都有自己親友愛人的感情, 大家原來沒有仇恨, 不是敵人……

若只是一般的報告文學, 是不足以擠身世界名著之列的. 是故除了戰況外, 這部著作還仔細記下了一代小兵在作戰之餘如何生活, 如何求生. 就像他們如何對付他們的長官, 如何覓食, 偷抓肥鵝, 除蝨子, 打老鼠, 打牌, 打賭空戰那方會被擊落, 士兵上軍樂園及如何找尋法國姑娘等等, 這些真實而人性的片斷和戰況穿插, 令這部嚴肅文學增添不少生動的色彩, 幫助讀者更能身心投入故事裡頭, 體會各人的感情. 儘管採取中立描述的立場, 但”西線無戰事”還是揭露了戰爭的政治背景和階層因素, 其實敵對雙方的士兵均是一樣, 在故事中每一個角色都有自己親友愛人的感情, 大家原來沒有仇恨, 不是敵人…… 就如主人翁說出: “打仗對有些人有益處”, “後面一定還有人靠戰爭發財”……對戰爭的批判, 便是再中立的小說也不能不說的.

就如主人翁說出: “打仗對有些人有益處”, “後面一定還有人靠戰爭發財”……對戰爭的批判, 便是再中立的小說也不能不說的.嚴肅的主題固然引起人不斷的反思, 但最令筆者窩心的, 是一班小兵們那種令人感動深刻的兄弟情誼, 其實比起死亡的恐懼, 更令主人翁悲痛的, 莫過於看着自己一個又一個的兄弟在戰火下一個一個地陣亡……一直到小說末尾, 也就是世界大戰臨將終結, 他在軍醫院養傷時聽到最後一位同伴也傷重死亡. 雷馬克於這一刻的描述是看似冷卻, 實則在故尾結局時帶給讀者無比的震撼:

“一九一八年十月, 他死了. 那一天很安定, 整個前線都平平靜靜. 軍團報告裡, 一句話就說完了: "西線無戰事"”

2006年11月11日

從"金髮女郎之戀"看捷克新浪潮

法國新浪潮固然在電影史的長流中投下一顆大石子, 激起的浪花影響了往後的電影發展, 但其浪頭過後, 所遺下的餘波也是不能忽視的. 就好像緊接着法國新浪潮出現的德國新浪潮; 以及在"布拉格之春"時期出現的捷克新浪潮.

捷克, 一個東歐小國, 地理上夾在西邊的德國及東邊的俄國之間, 自古以來, 一直受到東西兩大民族的文化及政治衝擊, 這個邊緣小國中, 其患難文化, 隨時國破家亡的觀念彌漫在整個捷克的國土. 也許就是這種獨特的背景, 捷克造就了豐富的文化創作氣氛. 在歐洲文化史中, 捷克大師人材輩出: 文學出了一個近代小說之父卡夫卡, 電影則出了一個捷克新浪潮.

六十年代畢竟是電影的美好歲月, 這股風氣隱隱然始於五十年代, 捷克電影界開始跟官方的社會寫實文藝路線大唱反調(文壇與藝圈亦然). 到了1963年, 猶如1959年的法國, 捷克新浪潮導演陸續拍出了首作, 如驚雷震驚國際, 此後每年的國際影展, 例必一部捷克傑作捧走大獎. 捷克電影成了一個現象:"大街上的商店"及"嚴密監視的列車"先後拿下奧斯卡最佳外語片獎;"親密閃光"成了奇斯洛夫斯基的十大至愛; 偷運出國避過一劫的"消防員舞會", 給杜魯福買下版權. 捷克電影從此跑進了世界電影版圖.

六十年代畢竟是電影的美好歲月, 這股風氣隱隱然始於五十年代, 捷克電影界開始跟官方的社會寫實文藝路線大唱反調(文壇與藝圈亦然). 到了1963年, 猶如1959年的法國, 捷克新浪潮導演陸續拍出了首作, 如驚雷震驚國際, 此後每年的國際影展, 例必一部捷克傑作捧走大獎. 捷克電影成了一個現象:"大街上的商店"及"嚴密監視的列車"先後拿下奧斯卡最佳外語片獎;"親密閃光"成了奇斯洛夫斯基的十大至愛; 偷運出國避過一劫的"消防員舞會", 給杜魯福買下版權. 捷克電影從此跑進了世界電影版圖. 法國新浪潮打著反傳統的旗號, 捷克新浪潮卻不, 那是老中青三代導演走在一起,去回應當前社會與政治現實. 其新浪潮電影的內容均無獨有偶地諷刺當時的蘇俄共產政權, 以新進導演科曼, 曼素, 齊提洛娃等為首的一班年青人, 對當時共黨社會作出不遺餘力的批判. 就像"消防員舞會"便被共產政權列為"永遠的禁片". 他們的風格各異, 就像最聞名的科曼率先走到街頭拍生活, 用攝影機凝視尋常事物......筆者前陣子有幸於UA朗豪坊欣賞了他的一部作品: "金髮女郎之戀"

法國新浪潮打著反傳統的旗號, 捷克新浪潮卻不, 那是老中青三代導演走在一起,去回應當前社會與政治現實. 其新浪潮電影的內容均無獨有偶地諷刺當時的蘇俄共產政權, 以新進導演科曼, 曼素, 齊提洛娃等為首的一班年青人, 對當時共黨社會作出不遺餘力的批判. 就像"消防員舞會"便被共產政權列為"永遠的禁片". 他們的風格各異, 就像最聞名的科曼率先走到街頭拍生活, 用攝影機凝視尋常事物......筆者前陣子有幸於UA朗豪坊欣賞了他的一部作品: "金髮女郎之戀"

故事是這樣的: "小鎮上女多男少, 寄宿的金髮姑娘安杜娜渴望愛情, 她不愛愛她的湯達,她愛的鋼琴家米爾達卻只想跟她上床. 一個周末下午, 她毅然走訪米爾達, 接待的卻是米爾達的父母, 他們讓安杜娜在兒子的房間度宿, 愛情夢回歸到現實去, 這一晚她思如潮湧……"

看似一個很簡單的故事, 但科曼其中一個最特別之處, 就是他擅長從熱鬧喜劇的角度來看緩慢流動的人生, 就像片中那幾位女生參加軍隊歡迎舞會的一幕便可盡見功架; 貌似機智幽默, 但其實處處是新與舊, 個人與集體的自覺寫照. 影片細節豐富, 很窩心, 每格畫面都經過細心觀察. 另外影片內容很低調, 毫不造作, 突顯出黑白──沒有高反差、沒有戲劇化的場面, 令觀眾注目於優越的演出與故事. 攝影、構圖、燈光等也無一不是出自大師手筆. 值得一提的是, 此作炮製捷克銀幕的首個裸體, 也成了新浪潮破禁的一大象徵. 真的是一部觸動人心的電影呢!

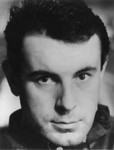

最後此片拿下了奧斯卡最佳外語片提名以及丹麥影評人大獎最佳歐洲片, 並與"黐孖菊"雙雙打入法國"電影筆記"的最佳電影榜. (右圖為當年拍攝"金髮女郎之戀"的科曼)

最後此片拿下了奧斯卡最佳外語片提名以及丹麥影評人大獎最佳歐洲片, 並與"黐孖菊"雙雙打入法國"電影筆記"的最佳電影榜. (右圖為當年拍攝"金髮女郎之戀"的科曼)現在觀看這部約近五十年前的舊片, 不禁有明日黃花的感覺. 但當時捷克國營影片儘管是行共產政權, 但倒不是高壓控制, 甚至可以說得上是自由開放, 而當年的民生從片中可以看到也是不錯的, 好像片中常見的情色牀上戲以及飲酒作樂, 中間又夾雜不少大膽鏡頭, 輕輕狂狂, 可見當年的拍片不大受到限制, 自由倒大的. 重看米路斯科曼的"金髮女郎之戀", 描寫工廠妹的「失身」初戀, 其細緻實感和人情妙趣也是令人印象深刻的, 相比科曼的其他影片(如"消防員舞會"), 其政治諷刺味道明顯減少很多, 反而着重當年年青人的感情刻劃.

捷克新浪潮(1963-1968), 可能不如法國新浪潮(1959-1964)般名聞遐邇, 但在世界電影史上地位卻毋庸置疑. 法國新浪潮的中堅都是終日泡法國電影圖書館, 喝電影的奶水長大的影癡. 捷克方面也不遑多讓, 米路斯‧科曼, 齊媞洛娃, 楊‧南米克, 伊里‧曼素等旗手都是捷克電影電視學院(FAMU)科班出身. 除科曼較早畢業外, 他們在校期間都是五十年代末至六十年代初, 而那正是電影史的黃金歲月, 可以一天內連看奧遜‧威爾斯, 費里尼、安東尼奧尼和高達的傑作. (左圖為科曼近照)

捷克新浪潮(1963-1968), 可能不如法國新浪潮(1959-1964)般名聞遐邇, 但在世界電影史上地位卻毋庸置疑. 法國新浪潮的中堅都是終日泡法國電影圖書館, 喝電影的奶水長大的影癡. 捷克方面也不遑多讓, 米路斯‧科曼, 齊媞洛娃, 楊‧南米克, 伊里‧曼素等旗手都是捷克電影電視學院(FAMU)科班出身. 除科曼較早畢業外, 他們在校期間都是五十年代末至六十年代初, 而那正是電影史的黃金歲月, 可以一天內連看奧遜‧威爾斯, 費里尼、安東尼奧尼和高達的傑作. (左圖為科曼近照) 杜魯福和高達等人最初在"電影筆記"寫影評, 炮轟主流法國電影, 然後身體力行, 四處借錢拍攝短片磨練創意. 捷克的FAMU收生十分嚴格, 卻提供了充足的訓練和條件, 逼學生們拍短片交功課, 畢業作更須是中篇作品, 他們的長片首作往往已十分成熟, 甚至一鳴驚人, 也便不足為奇了. 這也幾乎是所有共產國家電影學院的慣例, 八十年代中國新電影的旗手, 所謂的"第五代導演"亦都是北京電影學院1982年的畢業生.

杜魯福和高達等人最初在"電影筆記"寫影評, 炮轟主流法國電影, 然後身體力行, 四處借錢拍攝短片磨練創意. 捷克的FAMU收生十分嚴格, 卻提供了充足的訓練和條件, 逼學生們拍短片交功課, 畢業作更須是中篇作品, 他們的長片首作往往已十分成熟, 甚至一鳴驚人, 也便不足為奇了. 這也幾乎是所有共產國家電影學院的慣例, 八十年代中國新電影的旗手, 所謂的"第五代導演"亦都是北京電影學院1982年的畢業生.

1968年布拉格之春提出"具有人性面孔的社會主義", 捷克電影亦發展至極盛, 五年間湧現佳作六十餘部. 但同年八月, 五千蘇聯坦克壓境, 將這朵璀璨的新浪潮之花壓破. 捷克新浪潮雖成歷史, 但卻等同"一切皆可能"的電影辭彙, 其不流於形式框框的生氣與勇氣, 對電影的熱切與盼望, 令他們的作品永不過時. 新浪潮其後另覓他地開花, 科曼, 巴薩與雷米克等人先後到了美國. 而科曼更繼續拍下"飛越瘋人院"與"莫札特傳"兩部經典.